醫療儀器發展新知

機器人陪乳癌患者復健

- 原理:乳癌機器人擁有九個關節手臂,依照醫師和復建師的建議,針對乳癌患者手術後的復建,設計了手腕、上臂運動、抬舉等復健動作,可以陪伴患者度過長達三個月到半年漫長難熬的復健歲月。

- 對象:乳癌患者

- 時程:今年底會先在台大醫院實施,未來再推廣至其他醫院。

- 費用:未來正式上路後,期能採租用方式收費。

乳癌患者在接受手術切除和化療後,手臂常會出現淋巴性水腫等症狀。以往只是透過門診衛教,教導病人如何復健,這個機器人手臂設定了乳癌復健的流程,讓病人跟著做,而且還配合了無線生理訊號感測器,將病人的心跳、體溫和復健效果,傳回主機,可以立即判斷病患復健的效果和心理狀態。

研究團隊成員之一的台大資工系教授傅立成強調,乳癌患者的復健過程相當漫長和孤單。其間的痛苦非一般人能想像。

他以個人之前因五十肩每天獨自練習爬牆壁為例,他說,復健過程是一條艱辛的歷程,尤其乳癌患者更是艱難,術後必須勤於復健,才能預防淋巴水腫及加強手臂的肌力。

台灣大學資工系與台大醫院整形外科、乳房外科、復健科團隊一起研發出來的乳房機器人,可以陪伴患者進行復建,也能安撫他們的情緒。

傅立成強調,目前乳房機器人仍在進行測試、修改,期能增加機器人的功能,讓機器人陪乳癌患者復健外,也能撫慰他們的心靈。

他說,台灣的機器人技術還在起步階段,但結合了醫療、心理和復健的手術後照護機器人,概念上算是創舉。那麼,乳房機器人何時可以實際走進醫院?他說,預計今年底先在台大醫院率先實施,陪乳癌患者一起做復健。

資料來源:時報週刊 2007/7/10

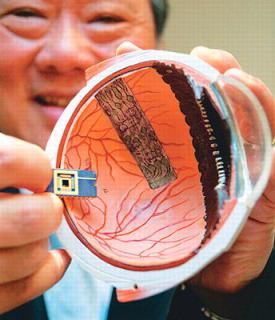

人工電子眼讓視障者重見光明

- 原理:視障者戴上附有小型照相機的特殊眼鏡,擷取視覺訊息後,轉換成眼睛能接受的訊號,取代感光細胞功能,並在眼球內植入脈波產生晶片,透過脈波刺激神經,把視覺訊號傳到腦部。

- 對象:色素性視網膜炎或老年性黃斑部病變導致失明。

- 時程:今年底將在台大、台北榮總、林口長庚展開人體試驗。

- 費用:單眼約一三二萬元台幣。

美國知名黑人盲歌手史帝夫汪達(Stevie Wonder)一直有個心願,就是希望可以看看家人、小孩。史帝夫汪達這個願望在不久後的將來可實現。

由交通大學與美國加州大學聖塔克魯茲分校(University of Cali

fornia, Santa Cruz)共同合作的「矽視網膜晶片研究團隊」,研發出第二代「人工矽視網膜晶片」(俗稱人工電子眼),今年底將與美國同步進行人體試驗,可望讓部分後天失明患者重見光明。

參與人體臨床實驗的台北榮總眼科部主治醫師林伯剛表示,色素性視網膜炎與老年黃斑部病變,是造成失明常見的原因;病程若發展至晚期,患者多只能走上失明一途。而人工矽視網膜晶片的問世,就像電子眼般,給患者再次重見光明的機會。

而為造福更多視障者,交通大學將投入第三代研究。交大校長吳重雨表示,未來研發的第三代人工視網膜系統,只要在眼球植入晶片,不用再帶附照相機的眼鏡及小型電池系統,不但更簡單、方便,量產價格可望降至一萬美元以下。

資料來源:時報週刊 2007/7/10

微創手術新突破 從食道進入 開刀沒傷口

開刀可以不留傷口?這可能不是夢。目前醫界正研發一種無傷口手術(NOTES),就像照胃鏡一樣,從食道將微創手術的器械軟管伸入胃中,然後在胃壁上開一小洞,進入腹腔中開刀,包括切除闌尾炎、膽結石等,這個3年前才出現的新概念,國際間各種動物與人體實驗正在進行,若技術成熟且證實安全可行,將是繼微創手術後,外科手術的新革命。

法國IRCAD是全球知名的微創手術訓練中心,由馬赫斯克教授主持,馬赫斯克表示,無傷口微創手術的概念是在2004年被提出。

目前正在進行人體與動物實驗,可經由食道將微創手術器械在軟管引導下伸入胃部,開一個小洞後,以器械進入腹腔進行多種手術。

豬的內臟構造與人體最相近,目前馬赫斯克已在100多例迷你豬上進行各種試驗,包括切除膽囊、胰臟、脾臟、腎上腺等。秀傳醫院副院長吳鴻昇表示,國外已有少數人接受此類手術切除闌尾炎。

無傷口手術等於是將體表的傷口移到內臟,吳鴻昇表示,胃等內臟無神經,患者術後不會疼痛,加上血流豐富,因此傷口癒合快速,他今年也將到法國觀摩學習,而除了食道外,也有人嘗試經由陰道、直腸進行各種無傷口手術。

此外,機器人微創手術也是國際當紅趨勢,利用機器手臂開刀的優點包括傷口小、流血少、疼痛減輕、復原快,可讓手術精密度提高,減少人為失誤,讓傷口縫合更完美。去年起,美國開始用機器人輔助進行胃間隔減肥手術。

資料來源:2007/4/6 日自由時報 記者:王昶閔/台北報導

復健機器人 醫療新助力

一個225公斤重的機器人亦步亦趨地跟在一名中風患者身後,並在患者摔倒的千鈞一髮之際扶住他。一部機器把一名槍傷患者架在走步機上方,教導她的兩條腿重新邁開步伐。一個虛擬實境的遊戲協助帕金森氏症患者握住咖啡杯。這些都是在芝加哥舉行的國際復健機器人技術大會展示的新型醫療工具。

芝加哥復健研究中心會議主席巴頓說:「我們仍在研發和發現如何使用這些機器人。」

機器人可餵食行動力有限的患者、做家事,協助他們獨立生活;亦可透過電話會議或收集居家治療資料,協助醫師診斷與治療患者;還可協助重傷或重病患者,使他們較能控制自己的動作。

一種協助患者走路的新機器是KineAssist運動和平衡系統,即將展開臨床試驗。芝加哥復健研究中心和民營業者合作研發的這部機器,使醫師可把注意力放在患者的進展上,不必擔心患者摔倒。

這個225公斤重、有輪子的機器人會在患者走路時緊跟在後,以保護裝置防止患者因為腳步不穩而跌倒,同時讓患者有較大動作的空間。

研發這項裝置的ChicagoPT公司創辦人之一布朗說,進行傳統治療時,必須有人扶持患者,然而這個扶持動作卻限制了患者的行動。患者用這部機器時,可以站在泡棉墊上學習平衡自己,做諸如向前接球的動作,甚至做一些較困難的動作,探索自己的極限。

布朗說,他希望在數年內讓這部裝置上市,售價在5萬到10萬美元之間。

35歲的傅兒敦2004年10月肩部遭槍傷,脊椎受損,雙腿失去知覺,醫師擔心她再也不能走路。她和物理治療師一起做強化肌肉運動,治療師扶著她,然後移動她的雙腿,教她的雙腿走路。她每次都緊張兮兮。

後來她改用瑞士設計的Lokomat,這種裝置把她吊在半空中,雙腳離地,由吊帶依正常走路的模式移動她的雙腿。起初完全是由機器使力,但傅兒敦習慣後,就開始嘗試配合機器移動雙腿,一面從螢幕看到自己做得如何。

她抖著雙腿從會議室的一端走到另一端,並說:「我知道自己總有一天會復原,但沒想到會復原得這麼快。」

這部機器除了減少治療患者所需的醫師人數外,也讓患者可以延長運動時間。傳統療程通常一次最多10分鐘,因為一個療程耗掉治療師不少力氣。 另一項即將進行臨床試驗的裝置是虛擬實境的機器人裝置,目的在於協助腦部傷害患者(例如中風)研發新的神經元通道。芝加哥復健研究中心研發這項技術的巴頓說:「這其實就是一個好玩的遊戲,讓患者一玩再玩。」

巴頓和研究小組把熱門的電腦遊戲Doom上載到這部虛擬實境的機器,讓患者從遊戲中練習抓握物體。早期研究發現,虛擬實境療法反覆做的動作,使中風患者比較容易適應日常生活。患者在玩一些打破現實的的遊戲時,學習效果較好,拿虛擬的物體時,也可以把手伸得比較遠。

資料來源:民生報2005/07/04 【編譯錢基蓮/芝加哥電】