|

傑出研究獎

由於生活與飲食習慣西化,大腸癌不僅僅是已開發國家最常見的癌症,也是當今台灣每年最多新個案的癌症,而篩檢與良好的生活習慣是降低其發生率與死亡率最有效的方法。邱瀚模教授的研究主要聚焦於大腸癌的初級預防與次級預防,以及與大腸鏡診斷與治療技術等領域。

.jpg)

過去一系列在亞健康族群所做的研究指出代謝症候群、低度發炎狀態與大腸腫瘤風險與病灶復發有密切關聯,(Clin Gastroenterol Hepatol 2007 & 2015, Am J Gastroenterol 2009)而近期的研究則指出良好的運動習慣可以降低此風險。(Digestive Endoscopy2022)

目前台灣與歐盟、亞太大部分國家同樣以免疫法糞便潛血檢查作為大腸癌篩檢的第一線工具,因此與此篩檢檢查效能有關的主題一直也是邱教授的重要研究範疇。儘管已證實可以有效降低大腸癌死亡率,其對於早期癌、未癌化大型腫瘤以及鋸齒狀腺瘤的敏感度較低。(Clin Gastroenterol Hepatol 2013 & 2018)而對於篩檢最重要確診工具 - 大腸鏡相關重要議題如術前清腸最佳化與影像強化內視鏡的應用,台大醫院的研究也奠定了目前台灣相關照護的標準。(Am J Gastroenterol 2007, Gut 2007)

主持國家大腸直腸癌篩檢計畫:從醫院走入社區

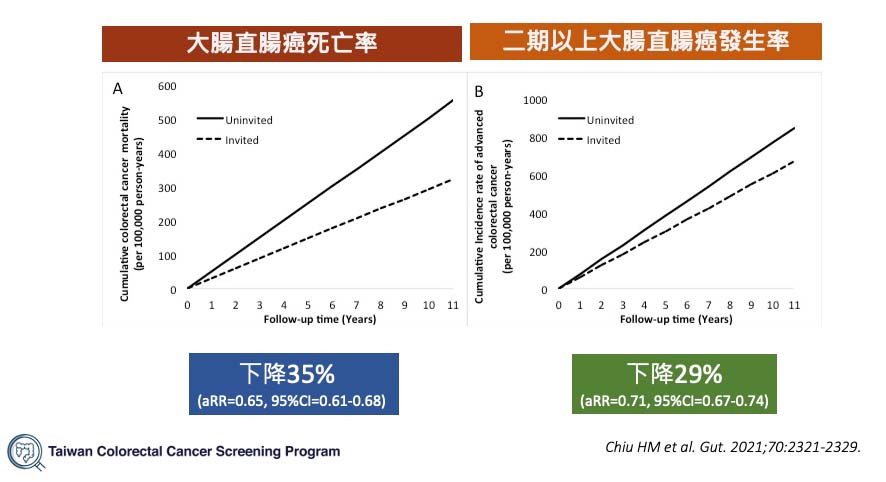

邱教授自2015年起開始擔任台灣大腸直腸癌篩檢計畫主持人,與政府、臨床及公共衛生領域專家共組鐵三角攜手對抗這個國人最常見的癌症。這個整合癌症篩檢平台與團隊,加上台灣完善的癌症與死亡登錄系統,實為舉世稱羨的黃金組合。近年來陸續有多項與大腸直腸癌篩檢有關的重要實證研究來自台灣的全國篩檢計畫(Gastroenterology 2014, Cancer 2015, Gut 2017, JNCI 2017, Clin Gastroenterol Hepatol 2019, IJE 2019, Gut 2020, Gut 2021, Endoscopy 2022),也因此獲邀於頂尖期刊撰寫與大腸直腸癌共衛生議題及新冠肺炎期間大腸直腸癌篩檢減災措施相關社論(Gastroenterology 2020),提升了台灣的國際能見度。而根據台灣篩檢計畫2004年至2014年總計十年期間的分析結果顯示以免疫法糞便潛血檢查篩檢可以顯著降低大腸癌死亡率與二期以上大腸癌發生率。

積極參與跨國大腸癌篩檢組織與研究:立足台灣放眼世界

邱教授參與國際篩檢學術活動由來已久,不僅於2008、2013與2021年三度參與制定亞太地區大腸直腸癌篩檢共識指引,也參與世界內視鏡組織(World Endoscopy Organization, WEO)大腸鏡後間隔癌指引的制定(Gastroenterology 2018),藉此拓展台灣此領域與國際的接軌。在跨國研究方面,除主導亞太十五國Asia-Pacific Colorectal Score應用研究(Gastroenterology 2016)外,尚參與多項跨國研究計畫(Gut 2011, GIE 2012, Am J Gastroenterol 2016 & 2019, GIE 2019, Clin Gastroenterol Hepatol 2020 & 2021),提升了台灣在此領域的國際能見度。邱教授目前也是世界內視鏡組織大腸直腸癌篩檢委員會的亞太區主席與日本消化器內視鏡醫學會院士。

展望未來

近年團隊也正積極探索如何將精準醫療的精神與人工智慧與物聯網技術導入大腸直腸癌篩檢與預防的場域。

TOP

|