| 年度 |

2015 |

| 內容 |

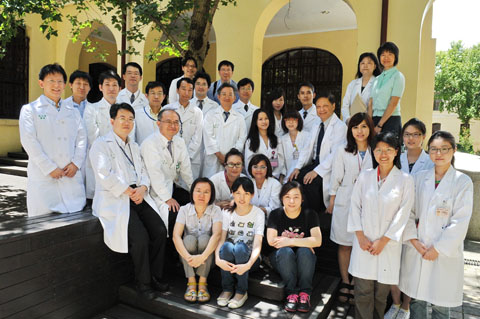

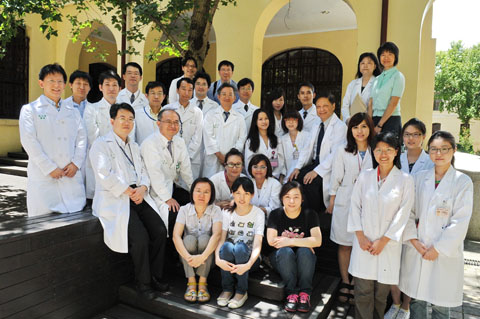

研究卓越團隊獎

台大消化道癌症研究團隊研究主題為消化道(食道、胃、大腸和胰臟)癌症的發生機制和防治策略。這些研究成果很多已於國際重要期刊發表論文而成為國內防治的標準,提升本國消化癌症的防治品質;更對於世界消化癌症的防治也有重要貢獻。

團隊研究之具體貢獻條例如下:

- 建立社區胃癌兩階段的防治模式,成功評估篩檢效益,成果逐步推廣全台,參與全球胃癌防治運動,成為世界胃癌防治之標竿。

- 發展幽門螺旋桿菌除菌治療第一線、二線及三線的治療模式,以細菌抗藥性成功發展療效預測模型,成為世界除菌治療提升療效的準則。

- 本團隊通過行政院科技部生技醫藥國家型計劃,成立台灣胃腸道疾病及幽門螺旋桿菌臨床試驗合作聯盟,整合多所醫學中心及教學醫院,進行臨床試驗,成果卓越。

- 進行跨國、跨領域研究,結合基礎研究與光電科技,團隊發展的下咽癌乃至食道癌的內視鏡篩檢模型,可大幅提升早期癌之偵測率,成為上消化呼吸道癌症篩檢及治療的準則,改善病患的預後。

- 發展大腸癌篩檢品質指標,提升大腸鏡以及免疫法糞便潛血檢驗對於大腸腫瘤的偵測率,致力提升國家整體大腸癌篩檢之品質,以期成為國際大腸癌篩檢的模範。

- 發展低侵襲性內視鏡治療早期消化道癌症微創技術,大幅提升病患之生活品質。

- 發現血糖上升及糖尿病與胰臟癌風險有明顯相關,証實胰臟癌手術輔助性化學治療對病人存活有益。

- 與世界頂尖癌症篩檢研究團隊合作,參與臨床試驗及服務性篩檢的效益評估,研究之質與量都大幅貢獻世界胃腸道癌症篩檢預防領域。

上述的研究成果發表於世界知名的學術期刊,如Lancet, Gastroenterology, Gut, BMJ, Lancet Oncol等,讓世界見証台灣及台大醫院的研究實力,而且成果已成為世界衛生組織及世界內視鏡學會防治食道癌、胃癌和大腸癌的標竿。

TOP

|

郭鐘金 醫師

|

醫療技術創新獎

神經系統控制著我們的行為與思考。神經系統雖然建構複雜,但基本上都是要透過電氣訊號的傳遞來產生作用。而電氣訊號的產生,需由帶電荷之離子,經由細胞膜上的特殊蛋白質,即各種離子通道,快速進出細胞內外而致。因此離子通道,可謂是神經電氣生理的根本基礎。郭鐘金醫師的研究領域,便是集中於離子通道之分子生理與藥理,以及由之而成之神經細胞之電氣活動及其系統表現。多年來郭醫師除了釐清各重要離子通道之分子結構與功能,包括鈉離子通道如何因應電壓變化而開關,內向整流型鉀離子通道如何做到內向整流,NMDA 受體通道之不同次單位如何相互配合管控等等之外;對於各種臨床藥物,尤其是諸多重要的抗癲癇藥物,是如何結合到這些通道的哪一部位,而得以如何修改通道的分子活動與細胞之放電行為,更得有廣泛深入之成果與創見。這包括phenytoin,carbamazepine,lamotrigine 等對鈉離子通道,ethosuximide 對內向整流型鉀離子通道,以及felbamate 對 NMDA 受體通道之結合位置與分子作用等等。這些對於神經分子生理與藥理的創新發現,也都可以直接應用於臨床,協助對於相關疾病用藥的更理性選擇,嘉惠病患。此外,既然神經功能本來就主要是藉電氣活動來表現。郭鐘金醫師也積極由電氣生理觀點,來對各種重大神經疾病,例如巴金森氏症與癲癇症等等,之相關電氣生理變化進行探索與解讀。以理解這些電氣生理變化之源起,及其是如何導致重大之疾病症狀。目前已經對於視丘下核與杏仁核等腦區之不適當叢集性放電型式之增加,與前述疾病間之關聯,有相當的創新發現。同時也以這些病態生理學上之新思惟為基礎,去找出種種修正離子通道行為之不同藥物,或是不同之電流刺激型式,來更有效地修飾標的腦區之異常電氣行為,同時也更有效地來治療疾病。例如基於這些新看法所設定的深部腦刺激術型式,已經實際用於臨床病患,且可顯著增添該等治療的有效程度。由分子電氣生理以至於系統電氣生理,由分子學理以至於臨床應用,郭鐘金醫師的研究成果,不惟增添了對於重要神經功能與疾病機制的深入了解,同時也顯示了基礎與臨床神經醫學如何有效協同前進的重要法門。

TOP

|

|

楊宗霖 醫師

|

醫療技術創新獎

楊宗霖醫師畢業於台大醫學系,而後獲得台大醫學工程研究所博士,現為本院耳鼻喉部主治醫師,專長為頭頸部腫瘤及疾病之診治。其研究領域包含頭頸部腫瘤及再生醫學,以期根除腫瘤並恢復器官正常功能及病人健康。楊宗霖醫師除了在癌症腫瘤學及再生醫學上有突破性的研究外,亦致力於創新手術醫療技術以促進頭頸腫瘤外科手術之進步。楊宗霖醫師以機器手臂手術系統,研發新式的頭頸部腫瘤之無痕手術,發展經髮際線的機器手臂頭頸腫瘤切除術。手術傷口隱藏至髮際線下,術後頭頸部及前胸完全沒有傷口,可有效隱藏手術疤痕,成功完成世界首例經髮際線機器手臂頸部腫瘤切除手術,至今為執行此種手術數量最多之醫師。楊宗霖醫師發展新的手術技術,兼顧了腫瘤治療的成功和病人外觀的維護。此創新研究成果不但證實頭頸部無痕手術的可行性,也將改變耳鼻喉頭頸外科依循的手術準則,此外,楊宗霖醫師為了使頭頸部機器手臂手術易於進行和學習,亦發明了新型頭頸部軟組織自動開創器。此組手術器械已為台大醫院取得多國之專利和技術授權。楊宗霖醫師的研究和創新獲得多項獎項,包括中央研究院年輕學者研究著作獎,科技部吳大猷先生紀念獎,中華民國國家青年獎章,中華民國國家新創獎等之肯定。

TOP

|

|

李宜家 醫師

|

年輕優秀研究獎

癌症對民眾健康的威脅日趨嚴重,如何擬定有效的癌症防治策略為研究的重要議題。

李宜家醫師畢業於臺灣大學醫學系,而後獲臺灣大學流行病學與預防醫學研究所博士,現為台大醫院消化內科主治醫師,其專長與研究主題為消化道癌症之預防及篩檢,曾針對內視鏡篩檢品質進行評估(Gastrointest Endosc. 2007;66:230-6、Am J Gastroenterol. 2009;104:13-20及Endoscopy. 2010;42:699-704),並使用隨機過程模型(stochastic process)分析胃食道逆流症多階段動態變化(Gut. 2009;58:174-81)及幽門螺旋桿菌感染之自然病史(J Med Screen. 2006;13 Suppl 1:S2-5),模擬除菌治療預防胃癌之成本效益(Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007;16:875-85),也設計決策樹(decision tree)來針對不同幽門桿菌抗藥性菌株進行療效之預測(The Lancet. 2013;381(9862):205-13),更實際針對胃癌高風險族群進行大規模篩檢及除菌治療,提供胃癌防治的重要實證(Helicobacter. 2006;11:418-24、Gut. 2013;62:676-82及BMJ Open. 2013;3:e003989),曾受邀於IARC發表專題演說及進行共同著作: Helicobacter pylori eradication as a strategy for preventing gastric cancer. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer (IARC Working Group Reports, No. 8),將台灣經驗能貢獻於全球胃癌防治。

口咽食道癌為台灣公共衛生的一大負擔,針對此議題李醫師亦與耳鼻喉科專家合作發展出跨領域的經鼻內視鏡,可同時篩檢下咽癌及食道癌(Am J Gastroenterol. 2008;103:3212-3、Head Neck. 2009;31:153-7、Oral Oncol. 2009;45:615-20及Laryngoscope. 2013;123:975-9),並結合影像強化偵測模式,提高早期下咽癌及食道癌之偵測率(Gastrointest Endosc. 2009;69:408-17、Endoscopy. 2010;42:613-9 及Endosc Int Open. 2015;3:E14-8),進而發展出結合臨床與基礎風險因子的預測模型(Cancer Prev Res (Phila). 2011;4:1982-92、Cancer Causes Control. 2012;23:865-73及PLoS One. 2013;8:e82302.),達到風險分期的目標。

台灣大腸癌發生率快速上升,李醫師也驗證免疫化學法糞便潛血檢查之篩檢效果(CMAJ. 2011;183:1474-81、Diabetes Care. 2012;35:1053-60及Clin Gastroenterol Hepatol. 2013;11:832-8),證實糞便潛血量化數值的風險預測價值(BMJ Open. 2013;3:e003740及Int J Cancer. 2014;135:1203-12),更積極協助本國癌症篩檢進行品質監控及政策改進(Gastroenterology. 2014;147:1317-26)。

TOP

|

|

潘明楷 醫師

|

年輕優秀研究獎

潘明楷醫師畢業於台大醫學系及台大生理所博士班,任職台大醫院神經部主治醫師及雲林分院神經部主任,現職為台大醫院醫學研究部主治醫師。其研究領域為巴金森氏病及動作障礙疾病,並探索神經系統中動作控制(motor control)的基礎原理。

大腦,是人類最重要,也是最複雜的電氣系統。其電氣活動的異常,造成各式各樣的神經疾患。其中,巴金森氏病(Parkinson’s disease)為人類第二常見的神經退化性疾病,亦為最常見的動作障礙疾病。此病佔老年人口中1-2%,在台灣罹病人口超過三萬人。潘醫師在郭鐘金教授及戴春暉醫師的指導之下,致力於巴金森相關之神經系統研究。敝團隊逐步解開其電氣活動異常的原因,並開發相關新療法的可能性,如深腦刺激術(Deep brain stimulation)及NMDA受體阻斷的新機轉。在此過程之中,我們引進並開發活體電生理(in vivo electrophysiology)及光遺傳學(optogenetics)的研究技術,更發現「超直接路徑」(hyperdirect pathway)在人類動作控制中所扮演的關鍵角色,對人類動作生成的核心理論,提出重大革新。影響所及,對巴金森及其他動作障礙疾病的基礎成因及治療,開創出全新的契機。此一系列的研究成果獲國際重視,相繼發表於The Journal of Clinical Investigation (2011 & 2014), Annals of Neurology (2012)等重要期刊。潘醫師並獲得研究生優秀論文獎(2014)及「財團法人台灣生技醫藥發展基金會」之人才培育獎助(2015)的肯定。

TOP

|

|

建立者:總院管理者 建立日期:2019/11/25 12:08:34

更新者:系統管理者 最後更新日期:2020/01/31 14:38:48