2022年6月星月演講紀實

2022年6月星月演講紀實

(三) 功能性胃腸疾病轉診與追蹤

講者:臺大醫院內科部 曾屏輝醫師

廣義的功能性胃腸疾病通常具有複雜的病理生理學及非特異性的臨床表現,一般會先排除掉器質性、結構性問題,也要排除重大的胃腸蠕動異常疾病(GI motility disorders),才能進一步診斷為功能性胃腸疾病。若病患有警示症狀如吞嚥困難、嘔吐、出血、解黑便或血便、貧血或體重減輕等,應安排內視鏡檢查或影像醫學,尋找可能造成症狀之器質性疾病,如消化性潰瘍、腫瘤或慢性胰臟炎等。若病患無警示症狀,經由血液檢驗、超音波,內視鏡檢查、影像醫學仍查不出可以解釋症狀的病灶,鑑別診斷後才能視為功能性胃腸疾病。目前功能性胃腸疾病以最新的羅馬準則IV(Rome IV criteria)為診斷標準。

廣義的功能性胃腸疾病通常具有複雜的病理生理學及非特異性的臨床表現,一般會先排除掉器質性、結構性問題,也要排除重大的胃腸蠕動異常疾病(GI motility disorders),才能進一步診斷為功能性胃腸疾病。若病患有警示症狀如吞嚥困難、嘔吐、出血、解黑便或血便、貧血或體重減輕等,應安排內視鏡檢查或影像醫學,尋找可能造成症狀之器質性疾病,如消化性潰瘍、腫瘤或慢性胰臟炎等。若病患無警示症狀,經由血液檢驗、超音波,內視鏡檢查、影像醫學仍查不出可以解釋症狀的病灶,鑑別診斷後才能視為功能性胃腸疾病。目前功能性胃腸疾病以最新的羅馬準則IV(Rome IV criteria)為診斷標準。

胃腸蠕動異常疾病(GI motility disorders)

典型胃腸蠕動異常疾病包括食道弛緩不能(achalasia)、硬皮症食道(scleroderma esophagus)、遠端食道痙攣(distal esophageal spasm)、胃輕癱(gastroparesis)、大腸假性阻塞(colonic pseudo-obstruction)、大腸無力症(colonic inertia)等。其他如常見之胃食道逆流疾病(gastroesophageal reflux disease, GERD)、功能性消化不良(functional dyspepsia)、大腸激躁症(irritable bowel syndrome, IBS),便祕等等,也都跟胃腸蠕動異常相關。胃腸蠕動異常疾病因具有複雜的病理生理學及非特異性的表現,病患轉診到本院後,必須透過蠕動功能檢測(motility tests),才能使病患即早獲得正確的診斷以對症下藥。

食道弛緩不能(achalasia)

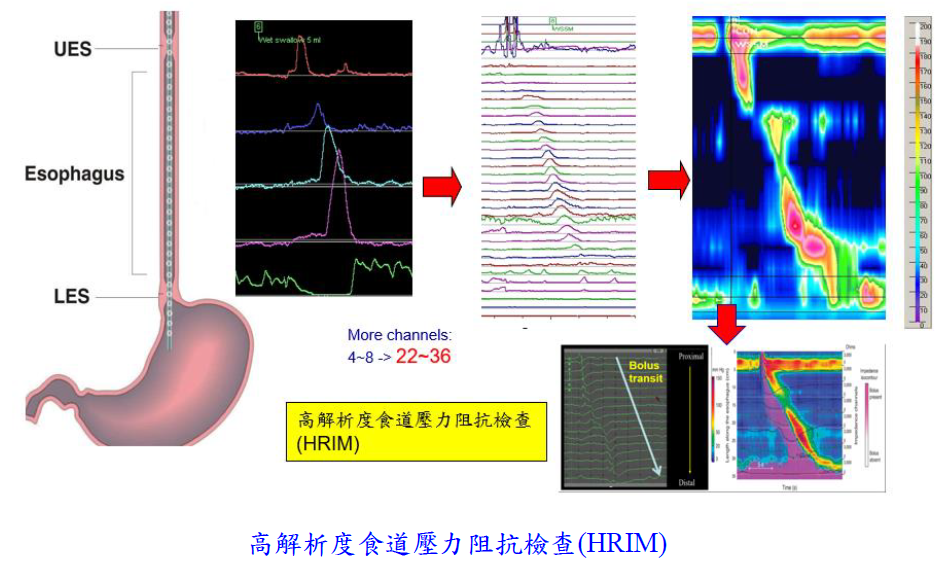

食道弛緩不能臨床上非常少見,食道中下段幾乎無法蠕動且下食道括約肌舒張出問題。可能與神經元受損或自體免疫有關。其症狀與胃食道逆流疾病相似,使得診斷困難。主要症狀以吞嚥困難及食物逆流,從症狀出現到確定診斷平均約需52個月,其分為三型,以第二型病患比例最多,治療效果最好,高解析度食道壓力阻抗檢查(high-resolution impedance manometry, HRIM)是評估食道功能與診斷食道蠕動障礙的黃金診斷標準。將導管自病患鼻孔置入,經食道到胃中,請病患喝水10次,利用壓力感測探頭記錄全段食道於吞嚥過程中的壓力變化,以觀察食道的蠕動現象。另外,藉由電阻變化評估食團運送(bolus transit)的變化,透過參數結合芝加哥分類(Chicago classification),進而確認病患的診斷。以臺大醫院經驗為例,自2014至2017年,針對120位非阻塞性食道吞嚥困難病患,於上消化道內視鏡檢查及HRIM後,結果以食道弛緩不能占最多(55%),其次是食道無效收縮(12.5%)。

食道弛緩不全目前無法根治,治療主要有注射肉毒桿菌素(botulinum toxin injection, BTI)、Heller氏賁門肌肉切開術(Heller myotomy, LHM)、氣球擴張術(pneumatic dilatation, PD)、經口內視鏡肌肉切開術(per-oral endoscopic myotomy, POEM)等。POEM執行過程約90分鐘,臺大醫院主持的多中心研究結果顯示術前與術後3個月對病患進行評估,成功率高達99%,且病患3個月內約有95%症狀獲得改善。

胃食道逆流疾病(gastroesophageal reflux disease, GERD)

近年來胃食道逆流疾病盛行率快速增加,典型症狀如胸口灼熱、胃酸逆流,特別在飽餐或高油脂餐後、彎腰、平躺或腹部用力時容易發作,制酸劑可減輕症狀。非典型症狀表現,如喉嚨異物感、聲音沙啞、慢性咳嗽、氣喘、胸痛或胸悶等,常影響病患生活品質及睡眠,甚而進展為巴瑞特氏食道(Barrett’s esophagus, BE)、食道腺癌。胃食道逆流疾病有複雜的病因,常併有蠕動異常的問題,且約六成的非糜爛性食道逆流(non-erosive reflux disease, NERD)病患對PPI藥物效果差,除胃鏡檢查,亦需合併食道功能評估,包括HRIM、MII-pH、Bravo,以鑑別診斷及進一步檢查與治療。

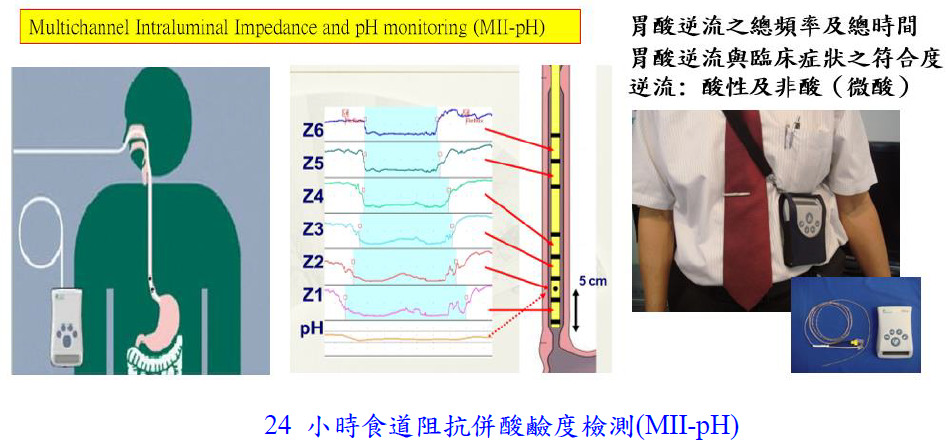

24 小時食道阻抗併酸鹼度檢測(multichannel intraluminal impedance and pH monitoring, MII-pH)可鑑別診斷難治的GERD。於食道置放一個細長的感應器,有阻抗檢測及傳統食道酸鹼測定儀的功能,另一端則接到一台輕巧的紀錄主機,可隨身攜帶,實際計算一天內胃酸逆流之總頻率及總時間,並了解胃酸逆流與臨床症狀之符合度,以確保診斷之正確性。

有些病患的症狀與胃食道逆流完全無關,如功能性胸口灼熱,這類病患建議使用三環抗憂鬱劑(Tricyclic antidepressants)藥物治療減少症狀。若病患在質子幫浦抑制劑治療下仍然出現相當程度的非酸或微酸逆流,這時就要考慮內視鏡或外科手術治療,強化食道與胃交接處,以減少胃食道逆流的機會。

無線電酸鹼監測膠囊(Wireless pH monitoring, Bravo)適用於病患無法接受導管放置的不適感,或24小時食道酸鹼度檢測無法偵測到病患的逆流情形。配合胃鏡將無線電酸鹼監測膠囊固定在食道和胃的交接口上方處,透過無線傳輸方式,紀錄長達96小時食道酸鹼度變化,醫師再根據病患的食道酸鹼值結果、症狀與作息紀錄,評估造成病患不適之原因。

胃排空延遲(delayed gastric emptying)

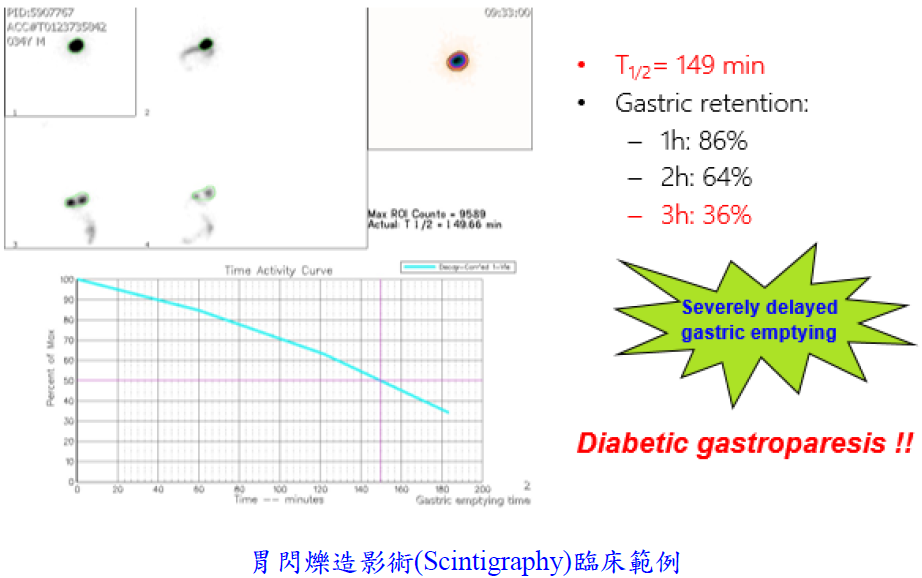

胃排空延遲的可能原因如高血糖、糖尿病胃輕癱、腫瘤、甲狀腺功能低下等等。病患進食後,胃部因消化過慢,導致噁心、嘔吐、血糖控制差等現象。藉由胃排空檢查有助於發現潛在的病理生理學,做出鑑別診斷,安排進一步治療。目前最有效的檢查是核子醫學科的胃閃爍造影術(gastric emptying scintigraphy)。

胃閃爍造影術於病人食用試驗餐後進行,若第4小時食物的殘存量仍高過10%,表示病患的胃排空速度明顯比一般人慢。下圖為某35歲男性的胃閃爍造影。他患有第一型糖尿病,長期噁心、嘔吐,經胃閃爍造影術檢查發現嚴重胃排空延遲,診斷為糖尿病胃輕癱(diabetic gastroparesis)。

大腸激躁症(irritable bowel syndrome, IBS)

臺大醫院研究顯示在一般民眾之盛行率約6%。過去研究顯示38%是因小腸細菌過度生長(small intestine bacterial overgrowth, SIBO),可以藉由氫氣呼吸測試(hydrogen breath test, HBT)檢測,診斷是否因小腸細菌過度生長導致大腸激躁症,是重要、簡單且安全的測試。

功能性胃腸疾病相當多且複雜,症狀多以非特異性的表現,若病人有腸胃道症狀,經院所醫師判斷找不出原因或診斷,可轉診到本院做進一步功能性檢查,使病患即早獲得正確的診斷以對症下藥。