2023年6月星月演講紀實

2023年6月星月演講紀實

(一)猴痘(Mpox)診斷與轉介

講者:臺大醫院內科部感染內科 謝思民醫師

猴痘為新興傳染病,疫情變化快,須隨時注意最新資訊以更新知能。傳統型猴痘(Clade 1)或2022猴痘(Clade 2b)皆約有5-21天潛伏期,1-4天發熱期,2-4週皮疹期。2022猴痘傳播對象具侷限性,主要是長時間的密切接觸、大量的體液交換(如確診者的同住家人)或不安全的性行為,及未有防護之照顧確診者的醫護人員。目前主要感染者為青壯年男性。猴痘的皮膚病灶非特異性,且在不同階段會有不同樣貌(斑疹、丘疹、水皰、膿皰、最後結痂),特點是通常侷限於生殖器或會陰週邊或口腔週邊,且可能合併腹股溝淋巴結腫大。在診間,若病人沒主動說,醫師不易察覺病灶,需綜合評估才能判斷與轉介。

猴痘為新興傳染病,疫情變化快,須隨時注意最新資訊以更新知能。傳統型猴痘(Clade 1)或2022猴痘(Clade 2b)皆約有5-21天潛伏期,1-4天發熱期,2-4週皮疹期。2022猴痘傳播對象具侷限性,主要是長時間的密切接觸、大量的體液交換(如確診者的同住家人)或不安全的性行為,及未有防護之照顧確診者的醫護人員。目前主要感染者為青壯年男性。猴痘的皮膚病灶非特異性,且在不同階段會有不同樣貌(斑疹、丘疹、水皰、膿皰、最後結痂),特點是通常侷限於生殖器或會陰週邊或口腔週邊,且可能合併腹股溝淋巴結腫大。在診間,若病人沒主動說,醫師不易察覺病灶,需綜合評估才能判斷與轉介。

猴痘病例以歐洲及美洲最多,然全球疫情趨緩,但亞洲有上升趨勢,尤其是日本與臺灣。臺灣自2022年6月24日開始有境外移入病例,2023年3月1日開始有2位本土病例,至2033年6月6日為止累計有146例確診(134例本土及12例境外移入),表示國內疫情傳播風險有上升趨勢,且已具有多條隱形傳播鏈。

猴痘轉介:

猴痘皮疹病灶本身樣貌缺乏特異性,建議院所醫師可從以下幾點評估是否應懷疑為猴痘,並進行轉介以採檢確認。

1. 病史 (21天內有不安全性行為)

2. 病灶分布 (會陰部或生殖器週邊為主)

3. 病人年紀/性別 (多為 (但不限於) 青壯年男性)

4. 是否合併其他症狀 (尤其是發燒/喉嚨痛/腹股溝淋巴結腫大)

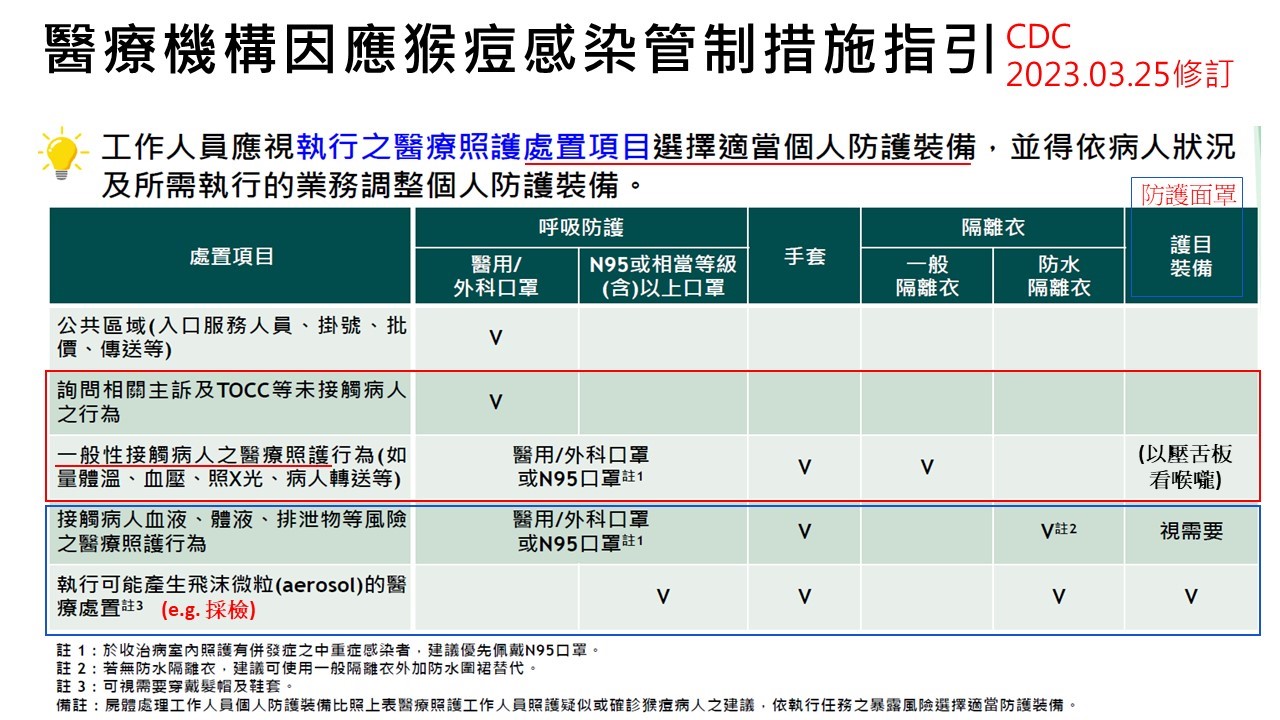

根據衛生福利部疾病管制署於2023年3月25日修訂「醫療機構因應猴痘感染管制措施指引」,若病人於院所就醫時,醫師僅有詢問相關主訴及TOCC等未接觸病人之醫療行為,則佩戴醫用/外科口罩即可;若有接觸病人之醫療照護行為(如量體溫、血壓、照X光、病人運送等),視需要戴醫用或N95口罩、手套、一般隔離衣;若有以壓舌板檢視喉嚨,為預防病人咳嗽等飛沫傳播,則需使用防護面罩。

預防猴痘傳染發生:

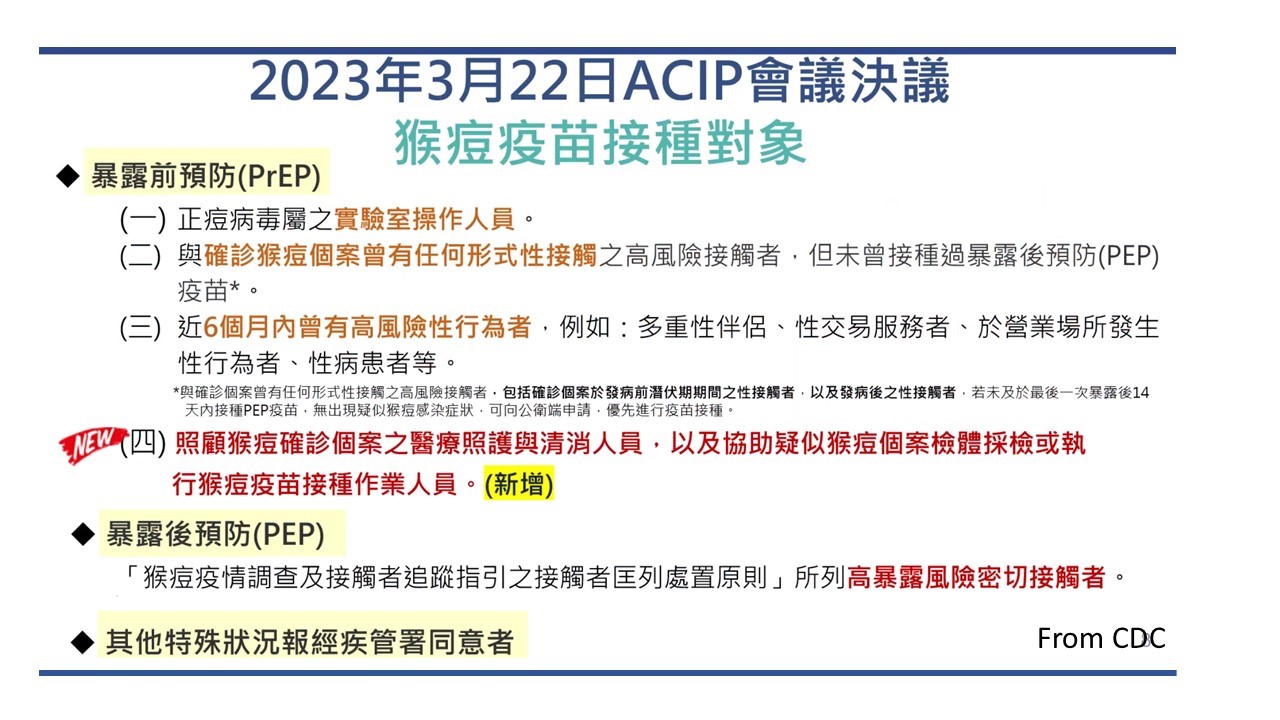

猴痘疫苗接種對象包括:若轉介疑似猴痘病人至醫院感染科或皮膚科進行診療及採檢,請病人戴好口罩,以衣物或紗布完全覆蓋所有皮疹病灶,於轉診單上註明對猴痘的懷疑,也請病人主動告知醫院醫師。

院所提問

Q1:醫護人員需不需要打猴痘疫苗?

A1:對於須在第一線照顧猴痘確診個案、執行疑似檢體採檢、執行猴痘疫苗接種作業的醫護人員,皆建議施打。另外,若醫護人員自覺近一年內曾有高風險性行為,也建議要接種猴痘疫苗。

Q2:猴痘與水痘如何區分?

A2:醫師若只依賴皮疹樣貌來區分猴痘與水痘,並不容易,因為猴痘皮疹病灶本身樣貌缺乏特異性。因此建議院所醫師,可從以下幾點評估,來考慮是否應懷疑為猴痘,例如:病史 (21天內有不安全性行為或與猴痘確診者密切接觸)、病灶分布 (會陰部或生殖器週邊為主)、病人年紀/性別 (多為青壯年男性)、是否合併其他症狀 (尤其是發燒/喉嚨痛/腹股溝淋巴結腫大)。