2023年12月星月演講紀實

2023年12月星月演講紀實

(三)新型菸品與其健康危害

講者:臺大醫院家庭醫學部 郭斐然醫師

新型菸品介紹

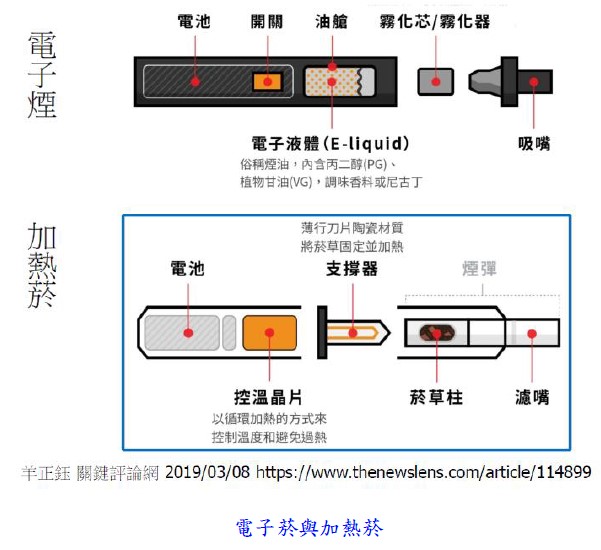

「 電子煙」以電能驅動霧化器,加熱液體(俗稱煙油)成為煙霧,該液體混有尼古丁、甘油、丙二醇或其他添加物等,以供使用者吸食;電子菸的煙霧則是由電力驅動的霧化器所產生,與傳統紙菸則需經由燃燒後產生煙霧的原理不同。2018年歐盟市售電子煙的研究發現171種化學物質,其中41種為有害物質;2021年更新的研究顯示電子煙含有1,064種化學物質,其中164種有害。電子煙的有害物質仍然持續被發現。電子煙的危害包含:高濃度尼古丁,具高度成癮性,過量重金屬(鎘、鉛、鉻、鎳、錳)會產生中毒,有多種化學物質(多環芳香烴、揮發性有機化合物)其中又包含致癌物(甲醛、乙醛、亞硝胺)且具爆炸危險性,再者市售來源不明可能添加大麻、安非他命等毒品而造成物質濫用等潛在風險。依據WHO的報告,電子煙口味多達1萬6千種,包括薄荷、咖啡、茶、酒精類、香料、甜點、糖果等其添加的口味,用以吸引青少年。

「 電子煙」以電能驅動霧化器,加熱液體(俗稱煙油)成為煙霧,該液體混有尼古丁、甘油、丙二醇或其他添加物等,以供使用者吸食;電子菸的煙霧則是由電力驅動的霧化器所產生,與傳統紙菸則需經由燃燒後產生煙霧的原理不同。2018年歐盟市售電子煙的研究發現171種化學物質,其中41種為有害物質;2021年更新的研究顯示電子煙含有1,064種化學物質,其中164種有害。電子煙的有害物質仍然持續被發現。電子煙的危害包含:高濃度尼古丁,具高度成癮性,過量重金屬(鎘、鉛、鉻、鎳、錳)會產生中毒,有多種化學物質(多環芳香烴、揮發性有機化合物)其中又包含致癌物(甲醛、乙醛、亞硝胺)且具爆炸危險性,再者市售來源不明可能添加大麻、安非他命等毒品而造成物質濫用等潛在風險。依據WHO的報告,電子煙口味多達1萬6千種,包括薄荷、咖啡、茶、酒精類、香料、甜點、糖果等其添加的口味,用以吸引青少年。

「加熱菸」以電子設備將菸草柱加熱至350度左右,將菸草成份蒸發,產生菸霧,以提供類似傳統菸品吸食的口味(亦稱為加熱不燃燒,heat-not-burn)。其原料仍為菸草,故含有尼古丁及其他有害物質,以保留尼古丁成癮性為原則。加熱菸的危害物質與電子煙相似,包括致癌物甲醛、乙醛、亞硝胺,及多環芳香烴、揮發性有機化合物。美國FDA管制新型菸品的危害物質稱為harmful and potentially harmful constituents (HPHCs),並沒有區分來源是電子煙還是加熱菸。雖然菸商宣稱加熱菸危害物質的含量少,然而並沒有減少至健康無虞的程度,尤其是尼古丁含量,一般認為加熱菸的尼古丁成癮性和紙菸相近,並沒有降低成癮性的效果。

電子煙肺傷害(e-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury, EVALI)

電子煙造成的新肺病,常見的症狀包括:呼吸急促、咳嗽、胸痛,腸胃症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉,其中29%在初期發燒(>=38oC);53%住院中曾發燒,嚴重者甚至有32%曾插管使用呼吸器,58%入住加護病房。EVALI個案89%使用四氫大麻酚(THC), 73%使用尼古丁,60%同時使用兩者,11%只單獨使用尼古丁,現階段尚未確認是否由單一物質所引起,可能與THC添加物『維生素E醋酸鹽』相關;此疾病的患者也不只有一種診斷,包括急性嗜伊紅性白血球肺炎、過敏性肺炎、間質性肺炎、脂質性肺炎,顯示病因不單純。統計至2020年2月18日,美國電子煙肺傷害事件,共造成2,807名個案住院,68名死亡,個案以年輕人為主(<35歲),但死亡者為中高年齡(中位數49歲)。

尼古丁對青少年的危害

由於青少年腦部尚未發育成熟,尤其是前額葉(prefrontal cortex),是腦部發育最晚成熟的部分,此部分腦部發育與認知功能、情緒控制、注意力、學習能力有關,一般認為至25歲才發育完全。在物質濫用方面,即使了解其危害,青少年仍然沉浸於其中,此現象與腦部對感知、危險評估及回饋機制不成熟有關。

電子煙是青少年族群入門菸品,若使用電子煙後,則青少年族群未來使用傳統菸品的風險會增加,此稱為閘門效應(gateway effect)。依據一個蒐集6個研究,總共91,051人的統合分析,未曾吸菸的青少年及年輕成人,使用電子煙後有2.2倍的風險未來也會嘗試傳統菸品;臺灣學者研究顯示7年級至10年級的學生,使用電子煙後追蹤兩年,有2.14倍的風險使用傳統菸品。美國調查2,299名青少年的研究顯示,發現電子煙使用者與紙菸、酒精、大麻、非醫療處方用藥及其他非法用藥有關(校正風險值介於9.5 ~ 70.6)。韓國研究發現約6萬名青少年使用酒精頻率、酒精用量、酒精中毒、酒精取得、藥物使用,與加熱菸使用有顯著相關(風險值介於3.8 ~ 12.2)。

電子煙與新冠肺炎的相關性

研究顯示每增加1%的電子煙使用率,新冠肺炎感染人數增加為2.06倍,死亡人數增加為2.36倍;加熱菸也增加新冠病毒感染及重症風險。日本JASTIS研究發現吸加熱菸與非吸菸者比較,罹患新冠病毒的風險為1.65倍,雙重使用者罹患新冠病毒的風險為4.66倍。研究也發現在疫情期間,日本加熱菸總使用率為12.5%,不減反增,而吸菸人口之加熱菸使用率從約3成,增加至51.3%,表示日本在兩名吸菸者中,即有一名使用加熱菸。

菸害防制

電子煙及加熱菸屬於相似的菸品,我們主張以「新型菸品」雙雙禁止。在菸草減害的爭議方面,新型菸品已知毒物數目較傳統菸品少,有學者主張吸菸者轉換至新型菸品可以減少健康危害。菸草減害理論的基礎是吸菸者無法戒菸,故選擇仍然有害的菸品作為減害方式。目前並無科學證據預測誰無法戒菸,站在公共衛生的立場,任何吸菸者皆應鼓勵戒菸,困難戒菸者更應加強菸害教育,並且有可能成功,不應剝奪任何吸菸者戒菸的權利,故我們反對菸草減害理論。且重使用者是新型菸品特殊的議題,6成電子煙、7成加熱菸的使用者,仍然同時使用傳統菸品,不但沒有減少危害的效果,可能危害更高。菸商的減害理論是以 “完全轉換” 為基礎,然而沒有吸菸者完全轉換成新型菸品的證據。菸商企圖窄化菸害的觀念,菸商支持的研究大部分在比較新型菸品與傳統菸品的危害物質,缺少不吸菸的對照組。

我們主張以生物、心理、社會模式分析菸害,例如:尼古丁成癮而引起情緒不穩定、焦慮、憂鬱,甚至自殺風險等心理問題仍尚存;弱勢族群,包括勞動者、身心障礙者,是使用菸品較多的族群,造成社會經濟的相對剝奪。應全面性的分析新型菸品的危害,而不是僅限於危害物質多少的爭論,且並無證據顯示新型菸品減少疾病發生率或死亡率。所以加熱菸不是「減害菸品」,美國FDA強調菸商不可以「減少健康危害」為宣傳,因為加熱菸目前沒有減少健康危害的證據;WHO聲明危害物質減少不等於「健康風險」減少,反對美國政府允許菸商以「暴露減少」宣傳加熱菸。

我國2023年最新通過的菸害防制法中,「菸品」定義為指全部或部分以菸草或其他含有尼古丁之天然植物為原料,製成可供吸用、嚼用、含用、聞用或以其他方式使用之紙菸、菸絲、雪茄及其他菸品;「類菸品」定義為指以菸品原料以外之物料,或以改變菸品原料物理性態之物料製成,得使人模仿菸品使用之尼古丁或非尼古丁之電子或非電子傳送組合物及其他相類產品。加熱菸屬於菸品定義中的 “其他菸品”,電子煙則屬於類菸品,故在我國法規中,電子煙與加熱菸屬於不同的產品,管理法規也不一樣。

相關禁止條款:第十五條:任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告下列物品:一、與菸品或菸品容器形狀近似之糖果、點心、玩具或其他物品。二、類菸品或其組合元件。三、未依第七條第一項或第二項規定,經核定通過健康風險評估審查之指定菸品或其必要之組合元件。任何人不得使用類菸品及前項第三款之指定菸品。依據第十五條,類菸品(包括電子煙)是禁止產品,加熱菸屬於 ”指定菸品”,必須先通健健康風險評估才能上市。目前(2024年1月)加熱菸健康風險評估還在進行中,尚未通過,故無論電子煙、加熱菸,目前都是禁止產品。加熱菸未來可能通過健康風險評估而上市,對吸菸者及青少年健康威脅極大,臨床醫師應該了解新型菸品的危害,並阻止民眾使用這些有害菸品。