2024年6月星月演講紀實

2024年6月星月演講紀實

(一)顳顎關節/口腔顏面疼痛的簡介與轉診

講者:臺大醫院牙科部 蔡志孟醫師

顳顎關節與周圍組織疼痛介紹

顳顎關節與周圍組織相關症狀在1934年由美國耳鼻喉科醫師 Dr. James Costen首次提出(Costen's syndrome),其三個主要症狀,包含頭、頸部疼痛、耳鳴或聽力喪失、以及其他如顳顎關節壓痛、暈眩、口腔有灼熱感或苦味等。臨床上常見病人主述感到耳朵痛、同側太陽穴疼痛,甚至延伸到枕骨或肩頸疼痛、同側牙齒痛、張口或咀嚼困難等,時常到神經科、疼痛科、耳鼻喉科等不同科別檢查,直到聽到顳顎關節有雜音或張口困難,才想到可能是顳顎關節問題,而長期症狀未改善更影響生活造成身心症狀與失能現象。

顳顎關節與周圍組織相關症狀在1934年由美國耳鼻喉科醫師 Dr. James Costen首次提出(Costen's syndrome),其三個主要症狀,包含頭、頸部疼痛、耳鳴或聽力喪失、以及其他如顳顎關節壓痛、暈眩、口腔有灼熱感或苦味等。臨床上常見病人主述感到耳朵痛、同側太陽穴疼痛,甚至延伸到枕骨或肩頸疼痛、同側牙齒痛、張口或咀嚼困難等,時常到神經科、疼痛科、耳鼻喉科等不同科別檢查,直到聽到顳顎關節有雜音或張口困難,才想到可能是顳顎關節問題,而長期症狀未改善更影響生活造成身心症狀與失能現象。

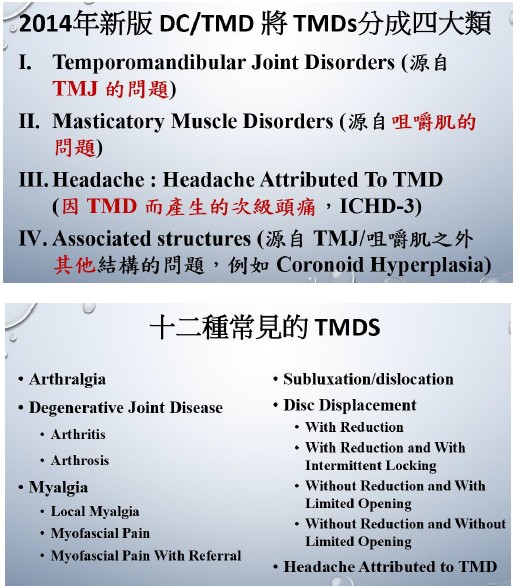

1960年代之後美國經濟大幅成長,帶動人們對生活品質的重視,顳顎關節疼痛問題開始受到重視,許多美國大學的教授紛紛提出自己的一套理論,以及診斷與治療方法,百家爭鳴,但也一人一把號,各吹各的調。2001年美國牙學會聯合NIH對顳顎關節症(Temporomandibular Disorders, TMD)進行一個大規模的臨床研究計畫,對既有的各學派診斷方法進行嚴格檢視,並在每年的世界牙醫研究大會進行激烈辯論,直到2014年才達成共識,寫下最新版的 Diagnostic Criteria for TMD (DC/TMD),將顳顎關節症分成四大類,再細分12種常見症狀(如下圖)。

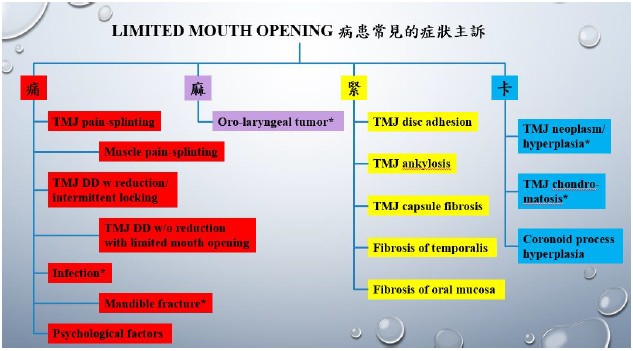

除了上述12種常見症狀之外,另外也有較不常見的原因,如骨折、先天性發展異常、關節僵硬或沾黏、不明原因顳顎關節骨吸收、腫瘤等,導致病患張口困難。歸納難以張口病人最常見的臨床主述,可以分成痛、麻、緊、卡。尤其若成年病人持續且自發性口腔/顏面單側麻,須小心是否口腔或顱底出現異常病灶(例如腫瘤),壓迫三叉神經某一分支所造成。

顳顎關節/口腔顏面疼痛診斷、治療與轉介

上述導致張口困難的諸多可能原因,有些不易單從問診或臨床檢查做出正確診斷,通常需要電腦斷層或核磁共振等高階醫學影像輔助診斷,才能精準判斷顳顎關節是否有磨損、骨刺、關節腔積水、沾黏、或生長異常等問題。在治療方面應考量不同的致病原因,再給予合適的治療,除了一般消炎、肌肉鬆弛藥物,關節腔注射沖洗,或者外科介入都是常用的治療方式,咬合板並非唯一治療方式。

另外咀嚼肌的疼痛,通常是反射性收縮、習慣性咬牙、夜間磨牙等造成肌肉過度收縮,導致肌纖維內的蛋白構造斷裂形成硬塊,治療上使用按摩、肌肉熱敷、乾針(Dry-needle)或濕針(Wet-needle)治療、肉毒桿菌毒素等施打都能有效緩解肌肉疼痛。然而最好的辦法是預防勝於治療,用無意識的動作來干擾下意識地咬牙,例如病人容易工作緊張時可以將口香糖叼在門牙,以減少咀嚼肌過度收縮造成痠痛。

最後,口腔顏面疼痛是由許多不同疾病的表現症狀,必須針對致病機轉提供合適的治療,同時也要考量病人生理條件、意願,若有無法解釋的耳痛、牙痛、肩頸痛等顳顎關節症常見的症狀,建議轉介本院牙科部陳韻之主任、蔡志孟醫師門診治療。

院所提問

Q1:患者做假牙後,出現Burning mouth syndrome ,雖然不主訴TM joint pain,但可能是假牙造成的嗎?

A1:假牙跟Burning mouth syndrome 之間,基本上並不存在直接的因果關係。但是假牙的材質(例如製作臨時假牙的聚合樹酯,或者用鎳鉻等賤金屬製作的金屬假牙)可能會對口腔或舌頭黏膜產生化學刺激,粗糙的假牙表面或銳利不平的假牙邊緣則可能對黏膜產生機械摩擦,形成局部發炎,並引起疼痛,需要跟 Burning mouth syndrome加以區別診斷。如果移除假牙,疼痛在幾天之內就消失,可能就是因為不良假牙引起的發炎反應。

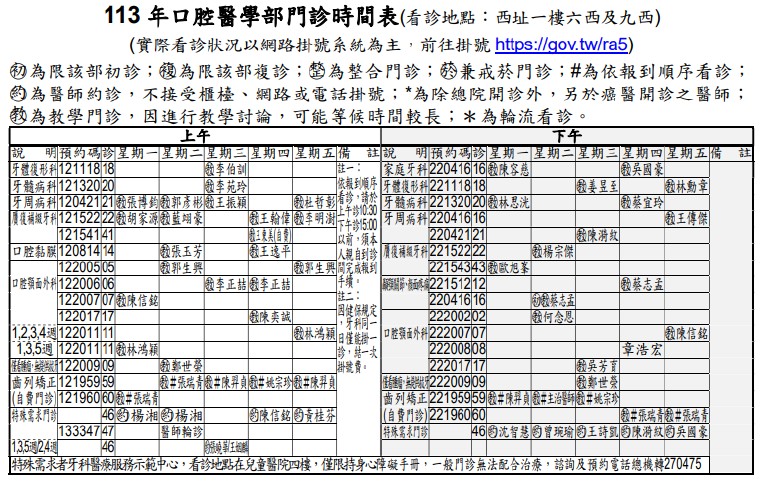

臺大醫院牙科部-顳顎關節門診表

臺大醫院網路掛號系統:https://reg.ntuh.gov.tw/WebReg