2024年6月星月演講紀實

2024年6月星月演講紀實

(三)困難型疼痛處置介紹與轉介

講者:臺大醫院麻醉部 陳世鴻醫師

慢性疼痛介紹及常見原因

麻醉疼痛科協助處理全身疼痛治療,不單只是針對局部部位的疼痛治療,但也不是以專科治療為主要。大多轉介至疼痛科的病人多半是已由原專科經診斷處置後,仍無法緩解,或是不明原因的疼痛,無法處置的患者。疼痛治療僅能緩解症狀或是鑑別診斷,並不能有效處理疼痛根本問題。而大部分治療首要仍以保守治療或止痛藥物為主,也可以考慮輕微侵入性治療,如局部注射增生治療,大部分這類治療行為,診所皆可以施行;若要進一步作做神經阻斷術、高頻熱凝療法(Radiofrequency, RF),則需要高階影像協助,或是手術,所以需要轉診至大醫院進行。臨床上進行疼痛治療前,首先排除要急性症狀,再轉介至疼痛科進一步協助評估和治療。

不同型態疼痛診斷及治療-頭頸部疼痛的治療方式

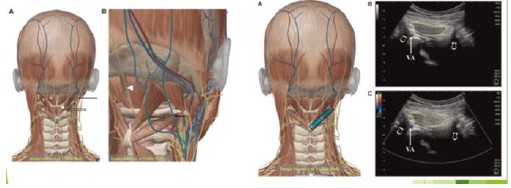

頭頸部疼痛:先分辨是否區別疾病本身引起再來進一步處理緩解疼痛。後頭部疼痛主要來自於C1-3神經痛,其他主要頭痛如叢集性頭痛、偏頭痛、三叉神經痛等。後頭部疼痛(如頸源性頭痛、枕神經痛)治療可藉由枕大神經阻斷或是C2根阻斷,也可用此來做診斷。首要治療:規則服藥、建議配合復健。若無改善轉介疼痛科,大多會以進行超音波導引的枕大神經阻斷治療。

蝶腭神經節阻斷:蝶腭神經節主要是控制中臉的感覺和自律神經,疼痛的表現並非是典型的三叉神經分布的範圍,如果疼痛特徵不像是三叉神經痛,這時就會考慮用蝶腭阻斷術來改善頭痛及顏面部疼痛,治療偏頭痛、硬腦膜穿刺後頭痛、外傷後頭痛、帶狀皰疹後神經痛、非典型臉部疼痛。臨床上大部分藉由超音波導引下施打,但效果持久時間不確定,若仍有疼痛感,則考慮進行高頻熱凝來進行治療。

星狀神經節阻斷:星狀神經節位於頸胸椎交界的神經節,負責頭頸部和上肢的交感神經功能,相對於胸椎的交感神經較容易阻斷;臨床上經常用來治療各式各樣的疑難雜症,包含上肢疼痛、耳鳴、帶狀皰疹後痛、血管狹窄等。雖然在這個神經節的治療適用範圍很廣,但止痛效果也不一定很明確。

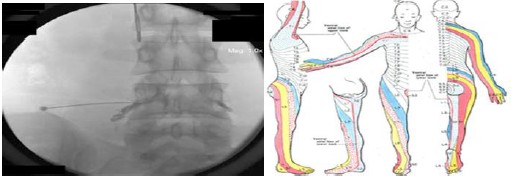

三叉神經節阻斷:若病患疼痛表現單側有針刺或火燒的表現,可能就是三叉神經疼痛,典型表現有神經痛、刺痛、燒灼痛、射擊痛、銳痛和電擊痛,通常為單側,間歇性的表現。治療較屬於高風險治療,較不建議在診所內進行,大多可轉介至醫療院所安排在X光機定位下執行,因注射局部麻醉藥物風險較高,但健保事前審查常需要局部麻醉藥物神經阻斷有效後才予給付,病患可考慮採自費高頻熱凝療法。

不同型態疼痛診斷及治療-上肢疼痛

神經根病變:屬於神經根源性疼痛症狀,治療建議可復健、藥物有許多種,例如TCA、SSRI、SNRI、NSAID、肌肉鬆弛劑,當無效時可轉介醫療院所進行神經阻斷治療,通常會先透過X光進行診斷,再進行神經根阻斷術,若有效果可申請健保給付或是自費進行高頻熱凝療法。同時也會建議注射後休息一小段時間,再持續進行復健。

周邊神經病變:初步的診斷較為重要,判斷是否為高風險疾病像DM、酗酒、維生素缺乏、自體免疫、毒素、腫瘤、創傷/OP等引起。治療方式可一般神經疼痛藥物、PRP,復健,也可進行神經刺激(TENS),也可考慮進一步做神經阻斷術或是高頻熱凝療法,其他治療方式如血漿置換、手術等則需要多專科醫師一起討論進行。

脊髓病變:主要因脊髓壓迫椎管狹窄、HIVD、自體免疫、腫瘤、損傷發生。有時需藉由MRI診斷檢查判斷,特別注意是否因自體免疫的問題所引起,治療上可先考慮保守藥物治療、復健等等,也可考慮硬膜外類固醇注射,手術或SCS(脊髓電刺激器植入)等也可考慮。

不同型態疼痛診斷及治療-下肢疼痛

神經根病變及週邊神經病變和上肢疼痛的診斷和治療方式類似。

膝蓋疼痛:主要因損傷導致(半月板、韌帶)、退化(OA)、發炎(RA)。以手術治療首要,若無法進行手術或風險性高,通常可考慮玻尿酸治療或是類固醇注射緩解,神經阻斷通常有中等程度改善,通常配合復健可改善生活品質。

足底筋膜炎:此類患多於復健科治療即可有良好的緩解,但有少部分病患仍無法緩解,可再轉介至疼痛科進行神經阻斷緩解疼痛。

不同型態疼痛診斷及治療-軀幹疼痛

肌筋膜疼痛:最常見的是下背痛,通常為受傷、脊椎側彎、薦髂關節病變等因素相關,口服藥物和復健等保守治療為第一線治療方式,為了改善生活品質可考慮神經阻斷或高頻熱凝治療配合,會有不錯的效果。

脊椎手術失敗症候群(Failed Back Surgery Syndrome, FBSS):曾經接受過腰背部手術,但是疼痛狀況並無改善,或又再次為腰背疼痛所困擾,FBSS 並不是指手術失敗,而是手術後仍疼痛的泛稱。大部分為手術治療為優先,但後期復健治療或背後的神經阻斷,或是pRF或是Epidural Injection來暫時性疼痛緩解。

胸壁腹部疼痛:需先做鑑別診斷,除了軟骨或肋骨骨折會造成劇烈疼痛不適,臨床上需判斷是否外傷或內臟痛所導致,此類患者大多是經過診斷或是原專科處置後仍有慢行疼痛問題存在時,考慮轉介疼痛科評估是否進行神經阻斷術(像是腫瘤轉移)。

前側皮神經擠壓症候群(Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome ,ACNES):此類病患較常於一般醫療院反覆就醫,疼痛部位通常在左右兩側下腹部或上腹部,可能與姿勢改變有關(例如躺著、坐著、站著),患者通常可以用一手指清楚地指出痛點位置,疼痛點通常位於腹直肌的外側邊緣或肌肉或筋膜的附著處。此類疼痛很難區分診斷,症狀上可以透過神經阻斷術或是激痛點治療來緩解。

不同型態疼痛診斷及治療-其他特殊性疼痛

帶狀性皰疹感染後神經病變:帶狀疱疹病毒破壞神經後導致劇烈疼痛,一線治療臨床上以神經類止痛藥物為主,而神經阻斷術治療有效率約為50%,仍可作為藥物止痛效果不佳的選擇。

纖維肌痛:臨床上主要的症狀為慢性廣泛疼痛與壓痛,患者常抱怨身體到處在痛,需要以廣泛疼痛來表現的疾病作區分,如發炎或退化性關節炎、甲狀腺疾病、維生素D缺乏、紅斑性狼瘡、多發性肌炎、肝臟疾病、腎臟疾病、白血病、惡性腫瘤、血中鈣與鉀過高或過低、感染等。臨床上若懷疑此診斷時,先不要嘗試以激痛點治療或PRP增生療法,患者可能會產生更劇烈疼痛刺激,建議Lyrica藥物先使用,建議可轉介本院疼痛科評估或是專科治療。

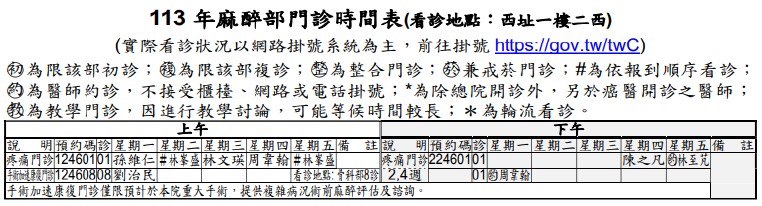

臺大醫院麻醉部-疼痛門診表

臺大醫院網路掛號系統:https://reg.ntuh.gov.tw/WebReg