2025年3月星月演講紀實

2025年3月星月演講紀實

(一)社區型肺炎的治療與轉介

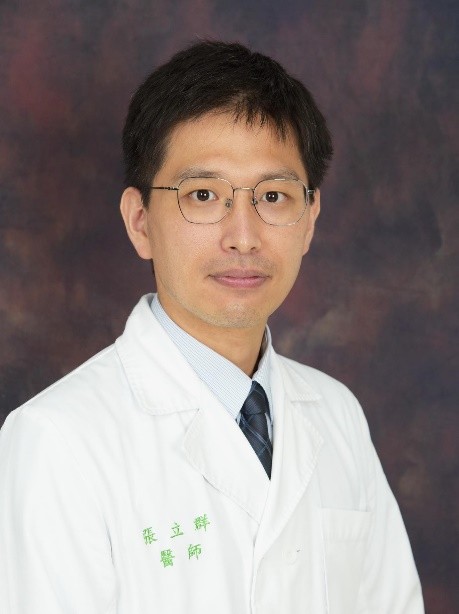

講者:臺大醫院內科部 張立群醫師

社區型肺炎

社區型肺炎(Community-Acquired Pneumonia, CAP)是臨床上常見的下呼吸道感染,一般來說臺灣常見的社區型肺炎致病菌包含Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae等五種細菌性病原體,然而在社區型肺炎大型流行病學研究顯示,有50%以上的社區型肺炎無法確認其病原體,可能與許多病人難以留出符合檢驗品質的痰液檢體、或是留到痰液之前可能已經接受抗生素治療等影響,此外肺炎患者的血液培養陽性率也通常小於20%。因此,在2019年美國胸腔醫學會及感染醫學會的社區性肺炎準則中建議,門診病人診斷的當下,不建議常規留取痰液、血液培養檢查,而住院病人若為嚴重社區型肺炎、懷疑或感染methicillin-resistant Staphylococcus aureus、Pseudomonas aeruginosa或過去90天內接受靜脈抗生素治療,則建議留取檢體。

治療方式

根據2007年美國對嚴重性社區型肺炎判斷標準,分成主要條件與次要條件,只要符合一個主要條件(Major criteria)或三個次要條件(Minor criteria),即構成嚴重性社區性肺炎:

- 主要條件:敗血性休克、呼吸衰竭需使用呼吸器。

- 次要條件:呼吸次數≧30次/分、意識變化、低體溫<36℃、血壓偏低或需要靜脈點滴滴注、尿素氮(BUN) ≧20mg/dL、白血球<4000cells/μL、血小板<100000cells/μL、PaO2/FiO2≦250、胸部X光呈現多葉性肺浸潤。

2019年美國胸腔醫學會及感染醫學會的社區性肺炎指引也提到,評估病人是否需要住院則建議使用Pneumonia Severity Index工具評估,可根據年齡、共病狀況與檢驗數值進一步量化住院風險。但目前臺灣臨床上較容易使用的是CURB-65 指數量表(圖一)也可快速協助決定病人是否住院,嚴重度區分低風險患者(CURB-65: 0-1分,門診或住院治療)、中度嚴重病人(CURB-65: 2-3分,住院治療)、高度嚴重病人(CURB-65: 4-5分,加護病房治療),如圖二。

.jpg)

.jpg)

結論

在社區型肺炎患者的管理中,及時轉診對於降低併發症的發生具有關鍵作用,其整體處置涵蓋多面向的評估與治療,包括病原體鑑別、影像診斷、疾病嚴重度評估,以及個別化抗生素治療方案的選擇。透過早期辨識高風險患者,並進行適當的轉介與治療,不僅有助於改善臨床症狀,亦能有效減輕醫療資源的負擔。