2025年6月星月演講紀實

2025年6月星月演講紀實

講者:新光醫院骨科部 陳一鑫醫師

退化性關節炎

退化性關節炎(Osteoarthritis, OA)是全球最常見的關節疾病之一,隨著人口老化,臺灣研究顯示,50 歲以上族群 OA 盛行率達三成以上,女性高於男性,最常見部位為膝關節與髖關節。如何在早期提供有效的保守治療,並於適當時機轉介醫學中心,對病人長期功能與生活品質至關重要。以下將以常見轉介之適應症、保守治療進展,以及臺大醫院治療特色三大面向作為分享。

常見轉介之適應症

基層診所常見 OA 患者多為中重度病人,若臨床表現與影像學提示嚴重退化,若單純藥物與復健效果有限,宜及早評估轉介,避免病情惡化。適應症包括:

(一)進階期骨關節炎(Kellgren-Lawrence grade 3-4):KL分級III-IV級表示屬於中度到重度的退化,保守治療已難以有效控制症狀。

(二)原發性化膿性關節炎(Primary Septic Arthritis):通常是細菌感染進入關節腔造成發炎、紅腫、劇痛,甚至可能造成永久性關節損傷。

(三)創傷後骨關節炎(Post-Traumatic Osteoarthritis):因骨折或韌帶損傷導致關節排列異常,可能需手術矯正。與一般老化造成的骨關節炎不同,這是由「受傷後」引起的。

(四)膝部自發性骨壞死(SONK-Spontaneous Osteonecrosis of the Knee):突然發生在膝關節內的骨壞死,尤其是女性,常見好發在股骨內側顆,對保守治療反應差。

(五)術後持續疼痛或人工關節鬆脫:指在接受人工關節手術後,持續出現關節疼痛的情形,可能是手術併發症、假體問題或其他原因造成。

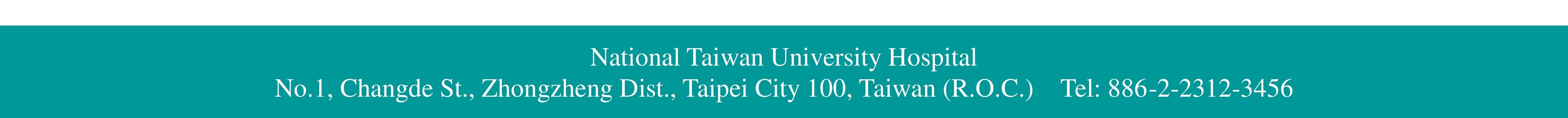

保守治療之進展

退化性關節炎治療的首要目標為減輕疼痛、維持功能與延緩惡化。

(一) 傳統治療

- 藥物:Acetaminophen 與 NSAIDs為常用藥物,外用止痛劑亦有輔助作用。

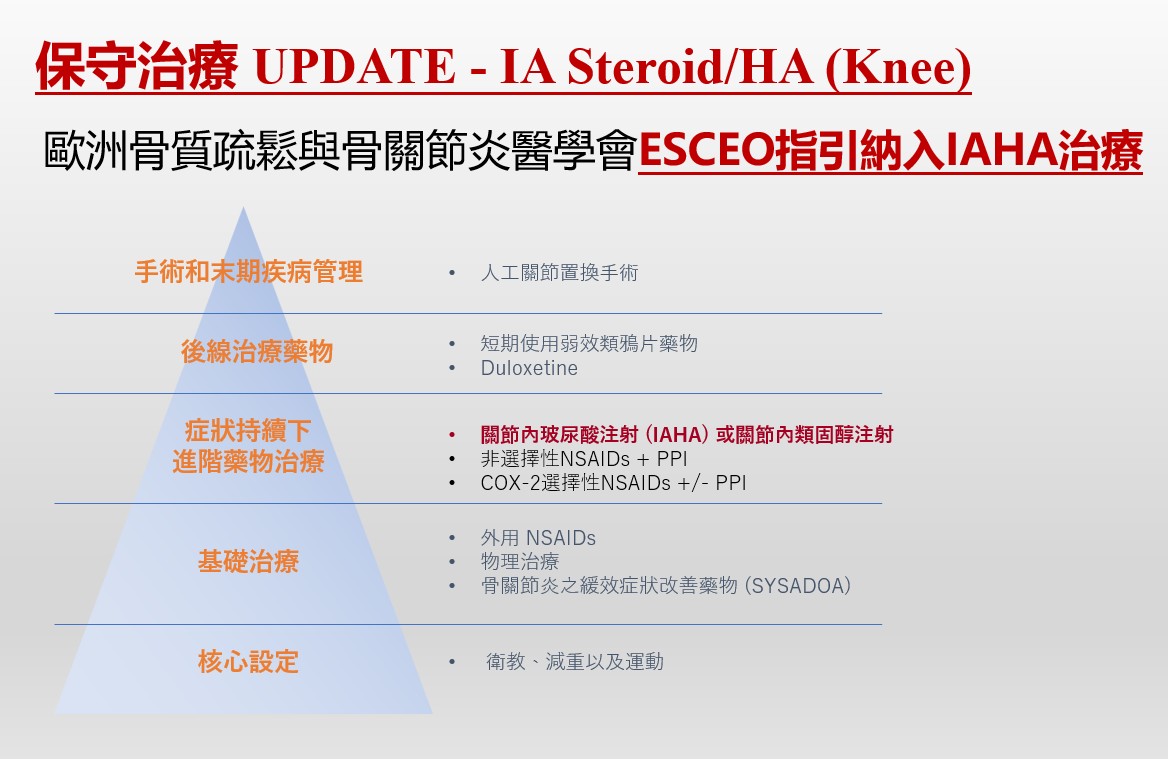

- 注射:玻尿酸與類固醇可短期緩解疼痛,但無法逆轉疾病進展。

- 復健與物理治療:肌力強化、步態矯正與輔具使用。

- 生活方式調整:體重控制、規律低衝擊運動如游泳與腳踏車。

(二) 進階注射療法

注射型治療在退化性關節炎的應用上持續發展,研究多聚焦於改善關節疼痛與功能。雖然整體療效尚具爭議,以下幾種新興療法在部分研究中仍具潛力:

- PRP(高濃度血小板血漿):PRP 在減緩疼痛與功能改善方面表現可能優於玻尿酸,但臨床結論仍不一致,療效可能與製備方式及注射頻次有關。

- 凍晶體製劑:含有生物活性因子,研究顯示其療效可能與 PRP 相當,在功能改善上可能略優於玻尿酸,為目前具發展潛力的治療之一。

- 羊膜製劑:隨機對照試驗指出其療效可持續約一年,且在疼痛控制方面可能優於類固醇注射,屬於具有再生與抗發炎潛力的療法。

- 外泌體(Exosome):具抗發炎與組織修復淺力,但臨床研究參考仍有限。

臨床上,建議可先以傳統治療為基礎,對新興療法保持觀望態度,必要時可轉介至醫學中心接受進一步治療。

臺大醫院治療特色

臺大醫院在退化性關節炎治療上,除持續更新保守治療與注射策略外,更在關節重建手術展現特色:

(一) 精準術前規劃:運用電腦模板與3D 模擬,確保人工關節置換(THA、TKA)植入角度與深度精確。

(二)ERAS(Enhanced Recovery After Surgery)策略:與麻醉科密切合作,施行多模式止痛與局部神經阻斷,達到「motor-sparing」效果,讓患者術後能快速下床。

(三)跨專科整合:骨科、復健科、疼痛科與麻醉科共同合作,提供全方位治療。

(四)快速復原:部分病人術後當日即可下床行走,顯著縮短住院並提升生活品質。

此一整合模式不僅提高治療安全性,也使病患更快恢復功能,提升生活滿意度。

結論

退化性關節炎患者於基層院所大多能透過藥物、復健與注射治療控制病情。但當出現嚴重退化、感染、骨壞死、術後持續疼痛或關節不穩定時,及早轉介作進一步治療。本院不僅在保守治療與新興注射療法上持續精進,更在人工關節置換手術及術後快速復原方面展現特色,為患者提供完整與高品質的治療選擇。