2025年6月星月演講紀實

2025年6月星月演講紀實

講者:臺大醫院骨科部 吳冠彣醫師

小兒骨科疾病在基層臨床中並不少見,從嬰幼兒時期的先天性異常,到學齡期的步態問題,再到青春期的骨骼發育異常,皆可能影響兒童的成長與生活品質。早期診斷與適當轉介,是避免嚴重後遺症的關鍵。藉由在臺大醫院骨科臨床經驗,整理小兒骨科常見疾病的診斷方式、影像學檢查、治療策略,以及基層院所轉介時機,提供院所醫師參考。

小兒常見骨科疾病的診斷重點

(一)跛行(Limping Child):是很常見的就診原因之一,評估時要注意跛行出現多久了?有無合併發燒?有無近期外傷?疼痛位置?

(二)跛行與髖膝疼痛:需區分單純暫時性髖關節滑膜炎(transient synovitis)與感染性關節炎(infectious arthritis)。前者多能行走,但步態不穩或髖關節僵硬;後者可能合併發燒漸進式惡化及「不能負重」時,需視為急症手術清瘡處理,以免關節生長板(growth plate)遭受永久性破壞。

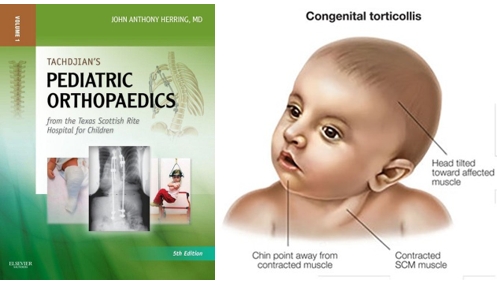

(三)先天性肌性斜頸(CMT):與胎內姿勢相關,由胸鎖乳突肌纖維化為主因,常伴隨髖關節發育不良(DDH)及顏面不對稱。

(四)髖關節發育不良(DDH):嬰兒期可透過理學檢查(外展受限、長短腳、Barlow/Ortolani測試)判斷。

(五)股骨頭滑脫(SCFE):好發於青春期肥胖兒少,是一種類似股骨頭生長板骨折的髖關節疾病,臨床表現主要為跛行、髖部、腹股溝或轉移性膝痛(病童常只抱怨膝蓋痛)。發現時也應盡早手術處理,以免未來發生股骨頭缺血性壞死後遺症。

(六)O型腿 / X型腿(生理性或病理性):嬰幼兒1-2歲多為生理性O形腿,後於 2.5–3 歲轉為極端X形腿,隨著成長慢慢變直,這稱為兒童下肢骨骼成長的鐘擺現象。門診若有非對稱、疼痛、或隨年齡惡化情況,應考慮轉介骨科評估。

(七)脊椎側彎:常見於青春期女性,臨床可見肩膀或骨盆不等高,前彎檢查可發現背部肋隆起(rib hump)。

影像學與檢查工具

(一)DDH:嬰兒期髖關節發育影像篩檢以髖關節超音波為首選,能即時評估穩定度;若六個月後因股骨頭逐漸骨化,可改用X光評估,測量髖臼角度與覆蓋率。

(二)懷疑感染性關節炎:合併跛行與發燒時,應立即進行血液與影像學檢查。

(三)跗骨聯合(tarsal coalition):病童如有僵硬性扁平足及足踝關節活動受限,除足部X光之外,可安排電腦斷層,有助顯示跗骨聯合位置(如跟骨-舟狀骨)。

(四)脊椎側彎:站立全脊X光(whole spine standing)可測量曲度並監測進展。

各類疾病的治療策略

(一)先天性肌性斜頸CMT:一歲前以物理治療為主,若矯正不佳才考慮手術。延遲手術則臉部不對稱較難改善。

(二)髖關節發育不良DDH:

- 六個月內:吊帶治療(維持 M 字腿)。

- 六個月以上:常需閉鎖或開放復位。

- 一歲半以上:多合併髖臼發育不良,需手術復位與骨盆整形。

- 八歲以上:手術效果有限,偏向保守。

(三)Legg–Calvé–Perthes disease(LCPD;股骨頭缺血性壞死):早期鑑別診斷與手術「包覆/重建」可維持股骨頭圓度,減少日後變形。

(四)股骨頭滑脫SCFE:需及早螺釘固定,避免進一步滑脫;若殘留畸形,長大後可能需要股骨頭整形。

(五)O或X形腿:多數先觀察,持續或嚴重者可透過「生長板導引」矯正。

(六)長短腳(LLD):

- <2 cm:多保守追蹤。

- ≥2 cm:可考慮長邊生長抑制。

- 5 cm:需骨延長手術。

(七) 扁平足:柔軟型以衛教與鞋墊為主;僵硬型或合併跗骨聯合則需手術。

(八) 高弓足/爪形趾:常與神經肌肉疾病相關,需轉介神經檢查與外科評估。

(九) 脊椎側彎:

- 中等曲度:背架矯正。

- ≥45°或持續惡化:手術矯正。

- 早發型重度:需生長桿延長,待成長完成後再融合矯正

轉介醫學中心的時機

(一)立即/急診轉介:感染性關節炎(發燒、無法負重)、SCFE(青春期肥胖兒出現跛行或急性髖膝痛)。

(二)儘速轉介(數日內):DDH 檢查異常、CMT 物理治療效果不佳、疑似 Perthes病。

(三)專科評估轉介:O/X 形腿持續不對稱、LLD ≥2 cm、僵硬型扁平足、神經肌肉相關高弓足/爪形趾、進展性脊椎側彎。

結論

小兒骨科疾病涵蓋範圍廣泛,大多都是以畸型矯正為原則治療,臨床症狀與影像檢查對診斷與治療至關重要,掌握適當的轉介時機,以避免延誤孩童發展上不可逆的後遺症。臺大醫院骨科團隊在 DDH、SCFE、Perthes 病及脊椎側彎等疾病治療上累積豐富經驗,未來期望透過跨科合作與早期轉介,進一步提升小兒骨科疾病的治療成效與病人生活品質。