- 心臟外科手術圖

-

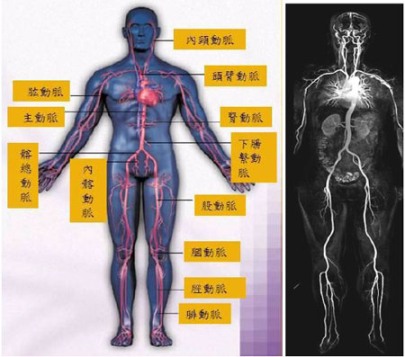

心血管系統組成

複製連結

心臟是主要功能是提供壓力,把血液運行至身體各個部分。心臟位於胸腔中部偏左,體積約相當於一個拳頭大小,重量約350克。心臟接納來自靜脈的回心血,再將離心血打入動脈。

主動脈是體循環動脈系統的起始主幹,有著很強的彈性,能將心臟搏動出來的血流調整為穩定的血流。當左心室收縮,壓出血液時,主動脈能擴張好容納這些血液,然後藉著它的彈性把壓力傳向較小的分支。主動脈弓是升主動脈的延伸部分,從右到左發出頭臂動脈,左頸總動脈和左鎖骨下動脈。這些分支主要供給頭部和手臂。降主動脈是主動脈弓下降到橫膈為止,位於心臟之後。胸主動脈通過橫膈膜後,即為腹主動脈,供給腹腔中的所有器官。下行至骨盆區,再分為左右骼總動脈。

動脈是從心臟運送血液到全身各器官(包括心臟本身)的血管。除了肺動脈以外,動脈運送的是含氧量高的血液。動脈中只流動著全身20%的血液,其他的血液主要貯存於靜脈和

毛細血管中。

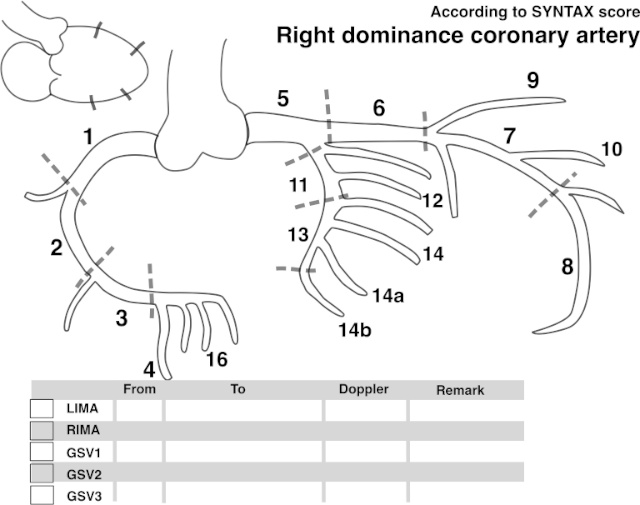

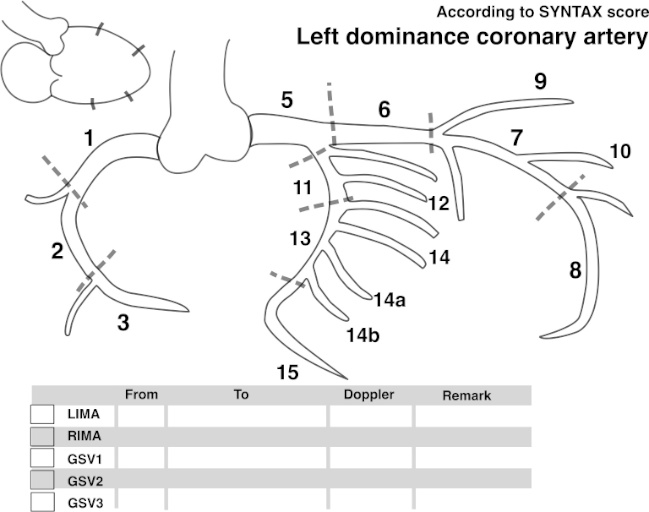

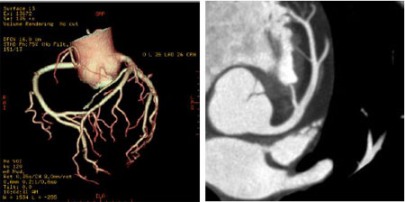

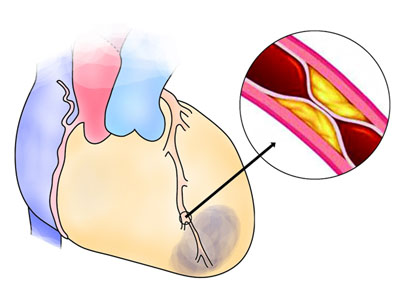

冠狀動脈起於主動脈瓣上方的主動脈底端,供應心肌血液。微血管連接動脈與靜脈,是管壁最薄的血管,只有一層細胞的厚度,利於細胞之間物質及氣體的交換。

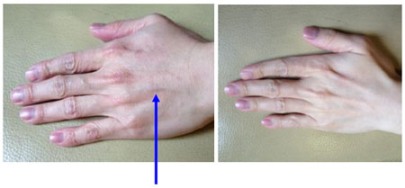

微血管血壓則是居於動脈及靜脈之間。指甲床是臨床上觀察微血管的好位置,圖示為測驗微血管回流充血時間。

靜脈是循環系統中使得血液流回到心臟的血管·靜脈系統的血壓極低,需要周圍骨骼肌收縮幫助血液回到心臟。圖示手放在比心臟低的位置(左圖),靜脈(藍色箭頭)會浮現。

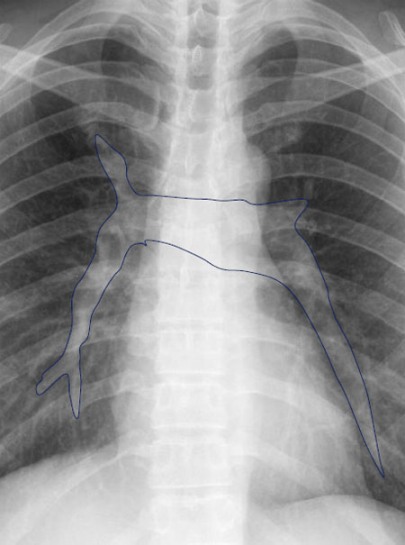

肺動脈肺部的動脈,是人體內循環系統中肺循環的重要組成部份。肺動脈中運輸的是去氧血而非帶氧血液。肺動脈攜帶去氧血由右心室打出,在肺部交換氣體後,打入左心房,再循環至身體其他部份。

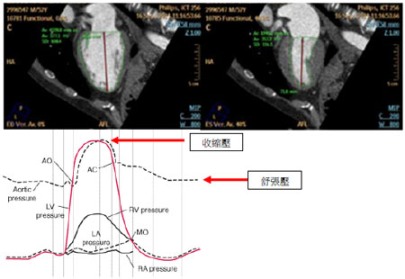

血壓是指血管內的血液在單位面積上的側壓力。習慣以毫米汞柱為單位·動脈血壓指的是血液對動脈血管的壓力,一般指主動脈壓。心臟有收縮及放松期,心臟會舒張(左圖),這個時候壓力最低,稱為舒張壓。當心臟收縮,左心室便會將血液打出到主動脈(右圖),此時主動脈漲大並產生最高血壓,稱為收縮壓。

-

心臟的健康檢查

複製連結

過去幾十年來,隨著醫學的突飛猛進,民眾對個人健康水準之要求日漸提升,心臟疾病的檢查、診斷與治療方法,也隨著科技的進步迅速發展。對於疾病的發生,不但要有效治療,更期待能防患於未然。也由於對心臟疾病的自然史已有深入了解,能否及早發現可能有病之個案,給予適當處理,是當前醫學及公共衛生領域重要的課題之一。為符合民眾對健康的要求與期待,各醫院診所也順勢推出琳瑯滿目的自費心血管健康檢查·事實上,心臟健康檢查之最大意義係在篩檢冠狀動脈疾病,針對外表健康、無明顯症狀的人群施予檢查,以便早期發現可能發生冠狀動脈疾病之高危險群個案,再做進一步檢查,以求得正確的診斷與必要的後續追蹤與治療。目前常見的自費心血管健康檢查項目中,對於冠狀動脈疾病的成因一動脈硬化的評估可以區分為結構上的檢查及功能上的分析兩大類:

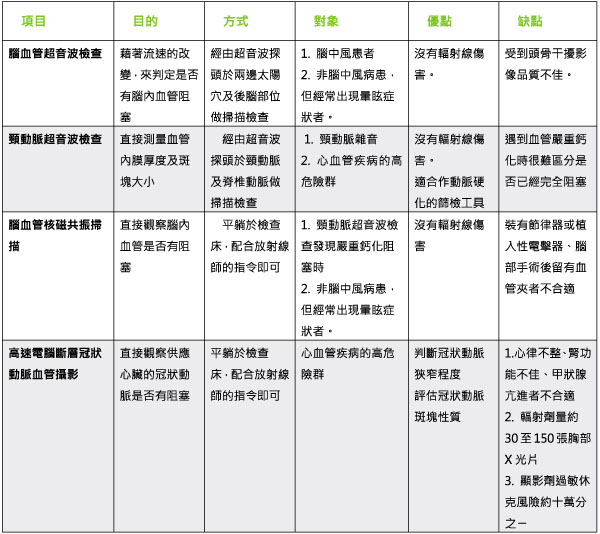

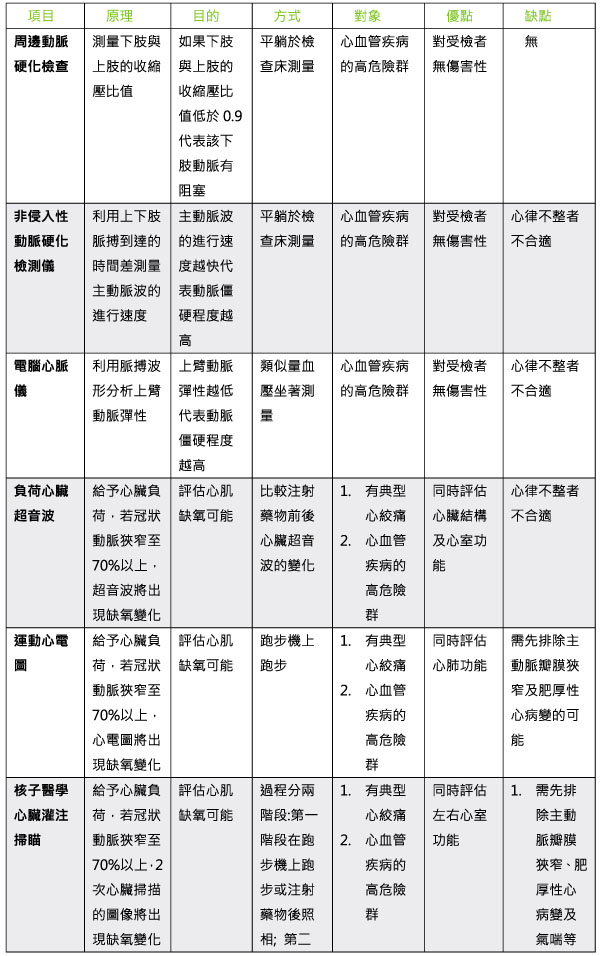

一、影像檢查(血管結構)下表說明.PDF

二、功能性檢查(血管阻塞可能性與僵硬度)下表說明.PDF

頸動脈超音波是預測冠狀動脈疾病的良好檢查

對於冠狀動脈疾病的篩檢,新發展出的64切或256切電腦斷層冠狀動脈血管攝影檢查是一項可用於篩檢、治療及追蹤心血管疾病的良好工具。不過因為有輻射安全、顯影劑過敏休克風險以及高價格的限制,所以審慎挑選合適的對象來做篩檢是目前重要的課題·在國外一個針對之前相關研究所做的綜合分析與回顧發現,心肌梗塞的相對危險性隨著總頸動脈血管壁內層厚度(IMT: intima-media thickness)每一個標準差的差異為1.26,IMT 每0.10mm差異的相對危險性則為1.15。根據台大醫院的研究,頸動脈超音波的內膜厚度及斑塊存在與否可以用來預測冠狀動脈是否有高度鈣化和血管狹窄。當血管內膜厚度在90百分位以上時,有4倍的冠狀動脈血管發生50%以上狹窄的風險及2倍的冠狀動脈高度鈣化的風險;當頸動脈有發現斑塊時,有3倍的冠狀動脈血管發生50%以上狹窄的風險及6倍的冠狀動脈高度鈣化的風險。此外,除了傳統的心血管疾病風險因子像高血壓、糖尿病、血脂異常外,最近報導的慢性腎功能不全、代謝症候群、高尿酸血症及牙周病等疾病也會增加動脈硬化的風險。頸動脈是供給我們頭部血流主要的血管,如果因動脈硬化導致內腔的狹窄,中風的機率將會增加·據估計,約百分之二十至三十的腦中風是與頸動脈疾病有關·頸動脈的顱外段是硬化斑塊形成常見的部位,利用頸動脈超音波掃描可以來測量頸動脈狹窄程度及血流狀態,評估中風的風險·根據臺大醫院針對5172位接受健康檢查、無症狀的民眾(平均年齡55+10歲,男性估65%)所做的頸動脈超音波資料分析發現,有54%顧客有頸動脈粥狀動脈硬化的表現。患者的年齡較年長(平均年齢59+10歲)且男性居多(男性估70%)·依嚴重程度來看:在有頸動脈粥狀動脈硬化的顧客中,61%是輕度(單純的頸動脈內膜厚度增厚超過1.1公釐,但頸動脈狹窄小於15%),38%是中度(頸動脈狹窄達15%至49%),1%是重度(頸動脈狹窄超過50%)·同時左右頸皆有病灶者估受檢顧客的29%,也就是發生頸動脈粥狀硬化的顧客過半數(54%)有兩側頸動脈皆有病灶·國人血管內膜增厚的速度每年約為0.006mm至0.008mm,當有危險因子時會加速內膜增厚速度,所以去推算同年齡層的頸動脈血管內皮在第90百分位的厚度可知道自己的血管年齡是否超齡:男性為0.01x年齡+0.3毫米;女性為0.01x年齢+0.25毫米。

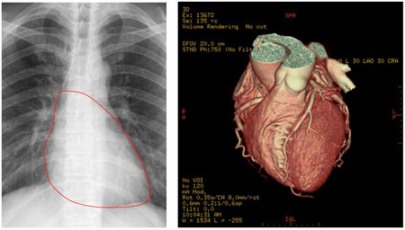

高速電腦斷層冠狀動脈血管攝影檢查

無症狀冠狀動脈硬化狹窄引起的心肌缺氧程度,可以利用運動試驗結合心電圖或放射性元素影像檢查(即核子醫學心臟灌注掃瞄)來進行評估。但以上檢查只能間接評估冠狀動脈硬化狹窄的程度,如果要直接評估冠狀動脈粥狀硬化程度,仍需要藉助電腦斷層影像檢查。目前64切電腦斷層冠狀動脈攝影偵測狹窄程度大於50%管徑的粥狀硬化斑塊的敏感度為99%,陰性預測值高達100%,因此可做為侵入性冠狀動脈血管攝影的另一選擇,特別是依弗朗明罕研究評估或其他方式之評估為中度心血管疾病風險,但臨床症狀又不是典型心血管症狀之受檢者:根據臺大醫院針對806位接受健康檢查、無症狀的民眾所做的64切電腦斷層冠狀動脈血管攝影檢查資料分析顯示五十歲以上的成人每四個人就有一位冠狀動脈狹窄至50%以上·然而,即使冠狀動脈狹窄至50%,-般也都不影響日常起居。可怕的是,在某個時刻比如說天氣太冷引起血管收縮,或是與人爭執血壓瞬間升高,或是爬了平常不曾爬的高山過度增加心臟的負荷,病程就可能變成急性冠心症·另外,根據台大醫院的研究也發現造成冠狀動脈狹窄的斑塊有2/3具有脂肪的成分,而大型臨床研究證實當低密度膽固醇脂蛋白降至70 mg/dl時,動脈硬化斑塊的體積會縮小,因此美國食品藥物管理局於今年(2010年)二月公告降膽固醇藥物可以做為一級預防心血管疾病的藥物,處於中度至高度風險的患者,可以再與醫師討論這個藥的適應症及副作用。

低劑量輻射電腦斷層冠狀動脈血管攝影是冠狀動脈疾病篩檢

- 工具的趨勢

一直以來輻射與顯影劑是電腦斷層檢查的安全性考量的重點·這項檢查需注射含碘性顯影劑,誘發嚴重過敏及腎功能傷害的潛在風險的機會很低約十萬分之一;同時只要腎功能正常,顯影劑都可以在一日內排出體外·對於輻射安全的問題,最近研究發現,電腦斷層掃描的輻射暴露有可能提高未來得到癌症的危險,一次輻射暴露10毫西弗以上,終生罹癌的危險性平均約為1/1600,其中以40歲以下年輕人得到肺癌及女性得到乳癌的危險性尤高·電腦斷層的輻射問題,目前可以透過儀器控制達到低輻射、同時高精確度的檢查品質。根據台大醫院的研究,低劑量電腦斷層冠狀動脈血管攝影的平均輻射劑量為4毫西弗(相當於住在台灣兩年所接受的自然輻射劑量),傳統電腦斷層冠狀動脈血管攝影的平均輻射劑量為16毫西弗,影像品質兩者沒有差別。不過,進行低劑量電腦斷層心臟冠狀動脈血管攝影需要控制心跳在每分鐘65以下,檢查結果包含冠狀動脈分析及鈣化分數;而傳統電腦斷層心臟冠狀動脈血管攝影心跳次數不受限制,檢查結果包含冠狀動脈分析、鈣化分數及左心室功能分析·所以檢查前可以與醫師共同討論合適的檢查項目。

結語

冠狀動脈心臟病是可預防的·據臺大醫院資料分析顯示國人五十歲以上的成人每四個人就有一位冠狀動脈狹窄至50%以上·因此,如何早期發現冠狀動脈粥狀硬化,評估其嚴重程度,並及早給予治療以控制心臟病相關疾病(如治療糖尿

病、高血壓或高血脂等)和改變生活習慣(如戒苏),亦是健康檢查篩檢主要目的之一。最近美國心臟病學會基金會和美國心臟學會發饰了專家共識,通過電腦斷層冠狀動脈血管攝影在評估整體心血管危險和評價胸痛患者中的應用,專家建議是十年內心血管疾病風險介於10%到20%的中度風險的族群可以考慮檢測·由於計算十年內心血管疾病風險是根據年齡、性別、吸煙與否、有無糖尿病、血壓值、及血脂數值等風險因子,換句話說不論男女,如果年齡超過50歲,又有兩項以上的風險因子或是代謝症候群患者即是適合篩檢的對象。由於頸動脈超音波掃描可以預測供應心臟的冠狀動脈是否有高度鈣化和血管狹窄。因此找出高風險的民眾,進行頸動脈超音波檢查評估其動脈硬化的程度;如果內膜厚度在同年齡層的90百分位以上或是有硬化斑塊的存在,再考慮進行高速電腦斷層冠狀動脈血管攝影檢查看看是否需要積極降脂治療及心導管介入性治療,這樣循進式的心血管疾病篩檢將可以兼顧避免檢查帶來的風險同時及早偵測心血管疾病。

-

家族性高膽固醇血症及遺傳性高三酸甘油酯症

複製連結

作者:蘇大成

2002全國三高(高血壓、高血糖、高血脂)調查發現,大於15歲人口中有10.9%屬高膽固醇血症,即有約202萬人膽固醇超過240mg/d(男性10.8%,女性10.9%)·有約290萬人屬高三酸甘油酯血(TG3200 mg/dl)(男性20.3%,女性11.3%)·好的膽固醇偏低者(HDL< 40 mg/dl),有約314萬人屬膽固醇分饰不好的不良血脂症。總之,約有全台灣有三分之一以上的成年人屬於血脂異常的病人,高脂血症絕對是國人健康的大患,值得大家來重現。

根據國內外的研究,高膽固醇血症大部分是多基因型,而90%以上嚴重高膽固醇血症的家族性高膽固醇血症病人是異型接合子,即對降膽固醇治療是一定有效的。國內台大醫院過去十年來的經驗,我們發現膽固醇超過290mg/d的高膽固醇血症病患,若其一等親家屬(父母親、兄弟姊妹、兒子或女兒)至少有一位以上,其膽固醇值超過,或低密度膽固醇值超過190 mg/dL者。有近70%可以找到LDL接受體上的突變或是變異,而且當中96%是異型接合子,大部份是單基因突變,近20%是複雜的(complex)基因突變或是大片段染色體突變。

在面對高血脂病人時,必須先排除其他續發原因引起之高血脂,例如甲狀腺功能低下,尤其是有甲狀腺病史者。其他如腎臟疾病藥物、或阻塞性肝膽疾病等皆應排除·至於嚴重高膽固醇血症的家族性高膽固醇血症病人,必須積極用藥治療,因為絕大部份病人是異型合子高膽固醇突變(Heterozygous mutation)引起,染色體只有一邊有病,另一邊則是正常,對Statins 治療是有效的。而且必要時需數藥併用療法,例如Statins加上Ezetamibe,才能將膽固醇降低至可接受的範圍。Ezetamibe主要作用於小腸的刷狀邊緣而抑制膽固醇的吸收,進而降低膽固醇輸送至肝臟。如此可以減少肝臟中膽固醇的儲存,並增加血液中膽固醇的清除·當使用個別立普妥(Atorvastatin) 10 mg或冠脂妥(Rosuvastatin) 10mg 或素果(Simvastatin) 40 mg最多僅能降低膽固醇約35-40%左右,若Statins加上怡妥錠(Ezetimibe)可以降低膽固醇約40-60%,對於膽固醇異常高的家族高膽固醇血症病人(例如CHO值>350 mg/dl),是相當值得使用併用療法的。

嚴重高三酸甘油酯血症病人(TG>500 mg/dl),尤其是TG>1000 mg/dl者,大部份是屬基因缺陷有關的遺傳性高三酸甘油酯血症,在台大醫院的經驗,發現Apolipoprotein A5的基因多型性是最主要的基因變異,而APOE4基因型與中度高三酸甘油酯血症(200-500 mg/dL)有關。在治療上,第一步應是改變飲食生活習慣,先將酒、高熱量、高油、高糖飲食做一通盤改善,減重多運動·用藥方面,我們除了使用Fibric Acid類外,也常需要合併Nicotinic Acid類藥物,再加上嚴格的飲食治療與減重,才有辦法將其TG降低至可接受範圍。至於混合型高血脂症,則必須使用Statins 合併Fibric Acid類藥物,才有辦法治療,而且最好選擇Fenofibrate a總而言之,基因檢查在高血脂症的病因診斷上是相當重要的,在明瞭其病因後給予積極降血脂藥物治療,加上飲食生活上的改善,才能妥善控制高血脂症,進而預防心血管疾病發生。

-

危害健康的沉默殺手-淺談冠狀動脈心臟疾病

複製連結

動脈硬化是一種血管老化的現象·有研究顯示,我們從青少年時期就開始有動脈硬化的發生,在五十歲以上的人口約有80%有動脈硬化的情形。一旦血管狹窄嚴重,導致血流減慢就容易產生血栓,造成中風,心肌梗塞,腎功能衰退,或下肢跛行甚至組織缺氧壞死。其中最嚴重的要屬冠狀動脈心臟疾病和心肌梗塞了。根據衛生署統計資料顯示,在台灣約有一百四十五萬名心臟病患者、六十五歲以上的老人則是每五人就有一人有心血管疾病方面的疾病。足見心臟病對國人健康的威脅日益加重,不能疏忽。

冠狀動脈心臟病有甚么症狀呢?

一般來講心肌缺氧導致胸悶是--來的快,“去”的也快·典型的慢性心絞痛的症狀包括:運動時呼吸困難,胸口悶痛·這種胸口疼痛大約持續一到十五分鐘,通常休息一下就解除了。通常伴隨冒冷汗,前胸有壓迫收縮性的疼痛,或沈重感、燒灼感或難以形容之不舒適。疼痛可能散饰到一側的手臂、肩、頸部、下巴或背部·疼痛常伴有虛弱感、出汗、嗯心,嘔吐、頭暈、臉色發白及明顯的不安。一旦症狀進展到心肌梗塞時,疼痛是突然的,持續時間約15-30分鐘或更久,無法藉休息緩解。嚴重時會呼吸困難、失去意識、心律不整、血壓下降甚至休克。一般而言,急性心肌梗塞的死亡率約8-10%。若是嚴重的情形,包括大片心肌梗塞或心因性休克死亡率可能高達50-80%·突發心臟病症狀時該如何處理?此時最重要的是,立刻坐下或躺下休息,服用硝化甘油含片,置舌下使溶解。若無效,3~5分鐘再後含第2顆・若3~5分鐘後仍無效,則立即至急診處就醫。若有效,仍需及早至醫院追蹤治療。

冠狀動脈心臟病要如何預防呢?

冠心病的危險因子包括:高膽固醇血症,高血壓,身體嚴重超重(超重逾百分之三十,抽煙每天超過十支,高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)太低,家族中有人曾在五十五歲前患過冠心病,糖尿病·要減少罹患冠心病的風險,當務之急要治療三高:高血壓、糖尿病、高血脂,戒煙、健康飲食、規則運動、維持理想體重·其中,控制血壓最為重要·英國牛津大學研究發現,每降低2mmHg收縮壓,心臟病的死亡率可降低7%,中風死亡率降10%,透過清淡飲食、運動、腹式呼吸、按時服用降血壓藥物,都能有效降低高血壓,進而減少心臟病·提供一個網站(英文版),可自行計算未來10年得心臟病的風險有多高。(http://hp2010.nhlbihin.net/atpiii/calculator.asp)做法:鍵入性別、年紀、總膽固醇、高密度膽固醇(HDL)、有無抽於、平均血壓(SBP)、最近有無治療高血壓,即可得到一個分數·結果:如果分數<10%,屬於低風險;10~20%,中度風險;>20%,高風險。

預防冠心病的健康飲食須知

宜清淡飲食,勿暴飲暴食,可少量多餐,避免過度飽脹,在輕松狀態下進食·避免高膽固醇,高脂肪飲食,如肥肉、豬皮、雞皮、鴨皮、油炸食物、動物內臟、有殼海鮮(蝦、蟹、牡蠣)、蛋黃·避免過多的鹽份,如罐頭食物、過多的醫油、鹽·避免含咖啡因類產物:如咖啡、茶、可樂。多吃蔬菜水果,養成固定時間排便,保持大便通暢,排便時勿用力,以免增加心臟負荷。

為什麼吸煙會影響心臟的健康?

吸煙會導致血壓上升,一氧化碳在血液中會與紅血球結合,而造成紅血球攜氧能力的下降,當猛吸一支煙後,會降低百分之十五的紅血球攜氧能力,相當於流失百分之十五的血液,而心臟是全身器官中,需氧量最高的器官之一,假若血液的供氧量不足,馬上會產生心肌缺氧的現象。尼古丁則會促成冠動脈血管收縮以及血小板凝聚,導致冠動脈血流供應心肌所需能力下降,以及動脈血栓的形成;另外吸煙也會加速冠動脈血管硬化的進行,這些不良後果,皆有誘發心肌缺氧及心肌梗塞的危險性·此外,香於燃燒時會產程過氧化物,其對細胞具有毒性。

規律的運動可以減少罹患冠心病的風險

規律性的適當運動可減少壓力,促進血液循環,減少血栓形成,改善心肺功能增加攝氧量,降低血中膽固醇及血脂肪,改善動脈硬化。每次5-15分鐘開始,在慢慢增加為30-60分鐘,一星期4-5次,可先從散步開始避免任何需要突然用力的運動。可選擇如步行、慢跑、騎單車、游泳。運動前先做5-15分鐘暖身運動·適度,愉快的休閒活動,減少壓力:禁止飯後或服藥一小時內運動,運動後一小時內暫勿洗澡。避免太熱或太冷的環境中活動。有任何不舒服,不要勉強運動。運動前可事先含服一粒硝酸甘油片,並隨身攜帶之。有胸部不適、疲勞、呼吸困難、頭暈、步態不穩、心跳不規則或大於120次/分鐘,則需立刻停止運動。運動後不舒服,立即停止活動,坐下休息,若未改善,即服用舌下硝酸甘油片,如需服藥第2片,則需由人陪同緊急就醫。

如何治療冠狀動脈疾病?

除了上述的危險因子控制外,藥物治療包括:抗血小板用藥、降膽固醇用藥、抑制腎素-血管收縮素用藥、乙狀拮抗劑、硝酸鹽類藥物..等·一旦藥物治療仍然無法控制心絞痛的症狀時,要考慮使用心導管冠狀動脈氣球擴張術和冠狀動脈血管支架置放。不過,值得提醒的是冠狀動脈氣球擴張術只能改善冠心病患者的身體不適,並無法使患者延年益壽。惟有從改善冠心病的危險因子,控制飲食和體重,以及養成運動的習慣,才能減少冠心病並對生命的威脅。

-

經皮心導管經皮心導管左心耳封堵手術

複製連結

作者:蔡佳醍 林廷澤

小故事:

阿鳳今年68歲,患有高血壓和糖尿病而長期服用藥物。一年前因心悸而求診於台大心臟科,診斷患有心房顫動,醫師告訴她為了預防中風,需長期使用抗凝血劑。服用一年下來,阿鳳常因牙齦流血或是全身瘀青;此外,每次回診都得抽血,最喜歡吃的芥藍和波菜都不能吃·這些都讓阿鳳變得悶悶不樂。這次回診,阿鳳問醫師說,為了預防中風,除了吃藥還有沒有其他方法呢?

心房顫動與中風

心房顫動 (atrial fibrillation, AF) 約估總人口的0.5-1%,是臨床上最常見的心律不整·過去20年,因心房顫動而住院的病人增加二到三倍,全球約有六百萬人患有心房顫動,且其中大於八十歲的人口,約有10%的老年人有心房顫動;因心房顫動使得血栓於心臟中形成,被打至腦部造成缺血性中風。中風是心房顫動患者的嚴重後遺症,患有心房顫動的患者,其得到中風的機率是正常人的5倍,其中10%的病人中風後才被診斷出患有心房顫動1·研究顯示因心房顫動造成的中風,往往範圍較大且預後較差2。因此患者需要長期服用抗凝血劑來預防中風,其中以香豆素(warfarin)為最常用的抗凝血劑,研究指出使用warfarin可以使病人減少67%中風機率和58%的死亡機率3:然而服用warfarin的患者常常會遇到出血(約10%)藥物交互作用和禁食富有維他命K的食物,其中出血問題,輕者為牙齦或皮下出血,重者為腦出血而危及性命·此外,懷孕、需要開刀的患者也不能使用warfarin。臨床上,使用warfarin的患者也必須定期回診抽血,確定血中凝血功能指數是否符合治療標準(INR 2-3)ㆍ上述種種考量,都造成醫師開立處方時須多方注意,病人也在使用藥物上有很多的不便和順從性差。

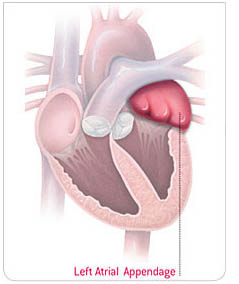

左心耳封堵手術

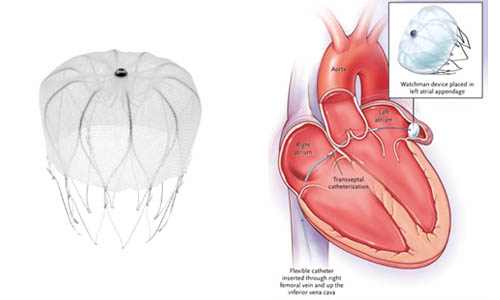

因心房顫動產生的心內血塊,約有90%的血塊都形成於左心耳 (Left atrial appendage, LAA 圖-)4#因此對於心房顫動患者,左心耳封堵手術 (Left atrial appendage occlusion)可作為防止中風的方法,而大型臨床研究顯示,使用左心耳封堵手術的病人比使用warfarin的病人,能夠多降低40%的中風機率,相對減少了60%的因心血管事件產生的死亡率以及34%的總死亡率5,6·以目前研究證據和臨床實務而言,對於不適合長期使用或不願意使用抗凝血劑的心房顫動患者而言,左心耳封堵手術為一有效的替代治療。

左心耳封堵手術過程

目前左心防封堵器 (Left atrial appendage occluder) 由兩間公司Boston Scientific及St.Jude Medical研發(圖二、圖三)。左心耳封堵手術過程大約1小時,在全身麻醉下,心臟科醫生會在患者大腿內側的股靜脈伸入導管,以X光透視與超音波做為導引,進行心房間隔穿刺術,把封堵器從右心房送至左心房,進一步將封堵器植入左心耳,封堵器儼如一把降落傘堵塞左心耳入口,降落傘張開後會與心臟肌肉相連,宛如一自然屏障,避免血液停留阻滯於左心耳而產生血塊·手術完成後,患者須於加護病房觀察一天,一般情況下,約住院4天。目前健保給付住院過程,但左心耳封堵器等相關器材仍需自費。

手術的風險

除了一般心導管手術風險外(腦中風、血管傷害、心臟破裂和其他需緊急手術之必發症),常見的併發症有心包膜積液和封堵器脫落,發生率為1-2%;心包膜積液經由緊急心包膜抽取術可處理,而對於封堵器脫落可經由導管方式取出,很少需要外科手術來處理。

結論

預防中風是治療心房顫動患者最重要的治療之一,使用抗凝血劑成功的使中風機率降低,但其帶來的出血問題、藥物交互作用,改變飲食習慣和定期抽血檢查大大地影響患者的日常生活,造成臨床醫師處方上的困難。雖然新抗凝血藥(Novel oral anticoagulation, NOAC) 副作用減少,但仍未能免除出血問題·因此,對於年長、孕婦或因出血問題而不適合的心房顫動患者,左心耳封堵手術能預防中風和減低死亡率,實為一更有效的替代療法。

圖一左心耳為一囊狀構造,連接於左心房·(轉載自Boston Scientific網站)

圖二左為波士頓科技有限公司(Boston Scientific Co.)所研發之WATCHMAN系統,右為封堵器張開置放於左心耳之示意圖・(轉載自Boston Scientific網站)

-

經導管主動脈瓣膜植入術 心臟醫學劃時代的新紀元

複製連結

作者:林茂欣

主動脈辦膜狹窄(Aortic stenosis)是老年人的常見退化性心血管疾病,而對於大部分罹患嚴重主動脈辦膜狹窄之病患而言,以開心手術置換人工主動脈辦膜是有效緩解心衰竭症狀,並延長壽命的唯一治療選擇。但是臨床上許多符合開心手術適應症的病人並未接受手術治療,除了病患和家屬對開心手術的排斥和抗拒外,因為罹患此一疾病的患者,大都是年長者或是合併多重內科疾病的高手術風險之族群,因此術後產生相關併發症或甚至是死亡的機率也不小。

隨著心導管的技術和醫療材料科學的進步,以往令醫師束手無策的高齡主動脈辦膜狹窄患者,目前已可以經由股動脈置入以合金金屬為瓣膜骨架輔以縫製動物心包膜組織為瓣膜主體的主動脈組織瓣膜支架,逆行送至主動脈根部後開啟置放,取代原有鈣化的辦膜運作,經導管主動脈瓣膜植入術(Transcatheter Aortic Valve Implantation,TAVI)無須如一般傳統開心手術切開胸廓,傷口位於一側的鼠蹊部僅約0.5公分長,全程不需藉助體外循環,手術期間心臟也無須停止跳動。

自2002年法國Cribier醫師成功發表了第一例成功地在退化性主動脈瓣狹窄的病患置換人工主動脈瓣以來,歐美地區許多醫學中心累積了許多以心導管方式置換主動脈瓣膜的臨床經驗,從目前已發表的研究顯示,對於無法接受傳統開心手術的患者,TAVI的療效明顯地優於內科治療;而對於高手術風險的族群,TAVI也略優於傳統開心手術。另外,因為是較不侵襲性的治療方式,病患幾乎沒有因大手術傷口所帶來的併發症,且恢復時間短,大大縮減了住院的天數及相關醫療費用。這個術式目前成為許多年長、無法接受開心手術治療、高手術風險的嚴重主動脈瓣膜狹窄病患的另一種治療方式。

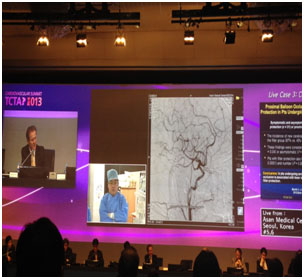

臺大醫院從2009年開始引進此一先進醫療技術,結合心臟內、外科、放射科及麻醉科等醫師組成醫療小組,陸續赴國外接受訓練及觀摩·從2010年9月至今,整個醫療團隊在心臟內科高憲立副教授及心臟外科陳益祥主任的帶領之下,已有超過100位以上年長的嚴重主動脈瓣膜狹窄病患,經由心導管的方式植入人工主動脈組織瓣膜·這群病患平均年齡高達83歲,其中有11位是高齡90歲以上的患者·手術成功率目前為99%,且所有病患術後30天內的死亡率更是令人驚訝的0%近年來結合了麻醉科阻斷鼠蹊部局部神經叢的技術,更讓病患能夠在無須插管且意識完全清醒的狀態下,全程接受此一術式,大大降低了年長病患所需承受的麻醉風險。

臺大醫院在此一術式的臨床成果,不僅傲視全亞洲,和許多歐美在此一領域的先驅心血管中心相比,更是不落其後。也由於此一傲人的成績,不僅吸引國內許多醫學中心醫師競相前來學習,近五年來高憲立醫師已先後四次獲邀在國際學術的研討會議中,以衛星直播的方式,在國內外眾多心臟科專家學者的面前現場手術演示以資觀摩·同時,歐洲及亞洲許多專精討論瓣膜治療的國際學術會議,如London Valve,TCT Asia-Pacific Valve及Tokyo Valve等,高憲立醫師也都榮鷹各會議學術委員會的成員之一,代表過去幾年台大醫院醫療團隊在此一領域的醫療成果,確實是受到國際間的好評與肯定。

隨著全球TAV治療的成功案例數逐漸增加,已改寫了相關疾病的治療指引,不僅因此鼓舞了第一線的臨床醫師,更進一步催化了相關醫療產業的革命性發展,讓心臟醫學走向劃時代的另一新紀元。可以預見的未來,心導管介入性治療勢必將更進一步地觸及心血管疾病的不同領域,而治療的成功與否,有賴於心臟內外科醫師的團隊緊密合作。台大醫院心血管中心在TAVI的完美示範,不僅成功地將台灣的心臟醫療成果推上國際的舞台,更奠定了台灣在世界心臟醫學新浪潮的領先基礎。

圖一、2010年9月7日,台大醫院心血管中心醫療團隊包括 心臟內科高憲立副教授(左五)、心臟外科陳益祥主任(左三) 及麻醉科黃啟祥醫師(左二)在完成第一例經導管人工主動脈 瓣膜植入術後(TAV)合影。

圖二、臺大醫院心血管中心醫療團隊獲邀在國際學術研討會議透過衛星直播的方式,現場手術演示經導管人工主動脈瓣膜植入術(TAV)給在會場上來自國內外的專家學者觀摩。

-

頸動脈狹窄內科治療

複製連結

作都:葉志凡校稿:高憲立

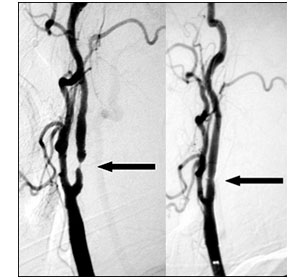

近幾年由於血管治療的技術與器材有所突破,也促使頸動脈狹窄治療的方法更趨成熟。其診斷的工具包含了都普勒超音波和電腦斷層掃瞄,並且協同腦部灌注掃描,來找出需治療的病人。現在治療的概念為,有症狀且合併嚴重狹窄的病變是需要治療,而無症狀但有腦部灌注掃描缺損的病人,根據台大醫院最新的研究,也會因治療獲益。治療的方式,如同心臟冠狀動脈的治療,主要是氣球擴張和支架置入術·然而,因為治療過程中,可能會有斑塊掉落,進而造成栓塞性中風,因此治療前須先放置保護裝置,根據病人的血管狀況,各有不同適合的保護器材·但即使有這些器材的輔助,治療仍是有相關風險,根據國內外的研究,大概約3-5%:現今比較有爭議的治療族群,乃是全堵塞病人的治療·因為技術較為困難(成功率因病人的狀況而不同),且之前有些研究報導顯示會有較高比例的併發症,因此這方面國際間尚未有治療準則·根據台大醫院的研究及經驗,全堵塞的病人若有症狀或合併腦部灌注缺損,改善阻塞的血流可幫助病人改善認知功能,並可減少日後中風風險。因此找出適合的病人(風險較少,成功機會較高)是相當重要,近幾年,這方面有多位國內外學者努力研究,希望有更多的資料,帶給病人更多治療的福音。血壓,稱為收縮壓。

圖(一)為病人頸動脈狹窄治療前後的比較

圖(二)為本院高憲立醫師於國外會議現場治療同步的轉播情形。

-

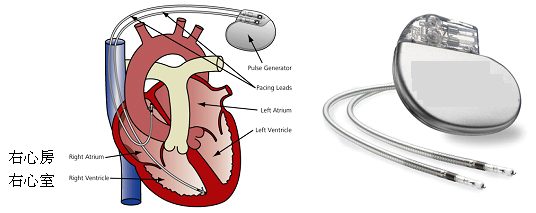

小而美的心臟無導極節律器

複製連結

作者:游治節

心臟的電氣傳導系統掌管心臟的跳動速度與心臟電訊號的傳導,這個系統可能因為疾病或老化等關條導致心搏過慢,而可能產生暈厥或心臟衰竭的症狀。在 過去六十年,由於植入型人工節律器的發展,這類病患在接收節律器植入後,可以回到原本正常的生活。

由於傳統的節律器組成,包含一個電池本體加上一條至多條導線,電池多埋在胸前皮下,導線則延伸至心臟腔室中,因而可能發生傷口破損感染、導線折損、斷裂、脫落等併發症。新型無導線節律器將傳統的電池以及導線全部濃縮成一個膠囊般的大小,體積為傳統節律器十分之一,經由鼠蹊部的股靜脈植入病患右心室,省去了傳統節律器需要將電池埋在胸部皮下造成的傷口及突起,也因為沒有導線而排除了傳統手術術後手臂不得舉高、提重物等等的動作限制,而目前研究報告也證實,新型無導線節律器與傳統節律器相比,可以減少將近一半的嚴重併發症。然而此種節律器仍有它的限制,最主要的不足之處是心房心室無法同步,因此適用的病患僅偈限於不須心房心室同步的病人,例如慢性心房顫動、或需要節律器起搏機會不多的病人,然而對於高感染風險、傷口癒合不易、鎖骨下靜脈血管狹窄或阻斷的病患,此新型無導極節律器無疑為所有心搏過慢病患的唯一 選擇。

此種新型節律器,自2013年底於歐洲上市至今,已在全球30多個國家累積破萬例植入,台灣則在2017年6月開始了首例植入,但由於台灣健保局目前沒有給付,高額的自費款項是此革命性產品無法廣泛使用的主要原因,日本在2017年9月已將這項產品列入健保給付項目,就是考量到這項治療和傳統節律器相比所帶來的好處,如果未來台灣的健保局也可跟進,不啻是台灣民眾的一大福音。

-

你的心臟沒電了嗎?

複製連結

作者:賀作者:賀立婷

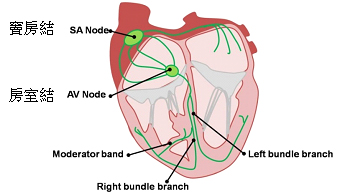

人的心臟跳動,由神經以及心肌細胞控制,會隨著身體的需求變動速度。心搏的順序,是經由右心房的寶房結(SA node),傳到心房心室交界的房室結(AVnode),再傳到心室產生跳動。若其中任何一個環節出現問題,就有可能造成心搏過緩,而產生症狀。

若是竇房結出現問題,就是所謂的“病竇症候群"(Sick sinus syndrome),其表現可能是普遍性的心搏過緩,或是在心搏過速的心律不整後,有一長時間的心搏停止(tachy- brady syndrome)ㆍ這種情況就是俗稱的“心臟沒電”,其症狀可能有頭暈,虛弱,甚至有昏厥的情形。若是房室結出現問題,就會產生傳導障礙(AVblock)·雖然竇房結可正常放電,但是因為無法傳導,依然會有心搏過緩的情形。若是有上述兩種疾病,可置放心律調節器達到症狀的改善。目前市售的常用的心律調節器分為單腔(一條電線),雙腔(兩條電線)以及三腔(三條電線)三種·醫師會依據病患的需求做選擇。而目前健保給付的機型為單腔型(AAIR, VVIR),雙腔固定速率型(DDD),以及在某些特殊心衰竭病人的三腔心臟再同步治療(CRT)·下圖為雙腔型的示意圖。

心律調節器置放時,病人為清醒並使用局部麻醉。一般置放於非慣用手之側,打針找到血管之後放入電線,並在皮下做一個口袋以置放節律器的電池,傷口約五公分。置放後的前一個月應盡量避免在該側做局部及手臂的大動作,以防電線走位。有置放心律調節器的病人,日常生活大多不受限制,一般微波爐、收音機、吹風機等等電器皆不受影響,但須遠離高伏特電壓變電箱、強磁場、大型電機馬達部位和強輻射能的地方。可利用對側耳朵接聽行動電話或使用耳機延長線,但行動電話盡量勿靠近心律調節器的部位·勿使用會使身體通電或是震動的醫療器材以免影響心律調節器之功能。過去置放舊式的心律調節器的病人,皆不能接受核磁共振的檢查。近年有發展可做核磁共振的雙腔心律調節器,於置放時亦可選擇,但需自費。你的心臟沒電了嗎?若你有心搏過緩的問題,請尋求專業醫師的幫助,幫你的心臟裝一顆新電池,也許就能解決你的問題喔!

-

微創冠狀動脈繞道手術

複製連結

作者:紀乃新 校稿:王水深

在這個領域包含三個部分,第一是小傷口直視下做冠狀動脈繞道手術,第二是用內視鏡摘取血管,第三是全內視鏡做冠狀動脈繞道手術。

首先我們介紹小傷口直視下做冠狀動脈繞道手術,最早執行這樣的手術是在1995年左右,這樣的手術最適合左前降支冠狀動脈血管阻塞的病人,手術時因為病人只有左前降支的阻塞,所以我們可以應用一個微小的傷口在左胸前方撐開肋間,將左側內乳動脈取下接到左前降肢的阻塞血管上這樣就可以完成。這樣的手術好處是可以避免胸骨切開,病人的傷口小,輸血量少,傷口復原快,不需要等到胸骨的癒合就可以做一般的活動。

第二是用內視鏡摘取血管:更精密的手術可以利用機器人手臂來協助,內視鏡摘取血管,機器人手臂可以用很小的傷口把內乳動脈取下來,在左前胸的地方開一個約四公分的傷口,就可以左側內乳動脈與左前降肢冠狀動脈做吻合。利用機器人輔助做內乳動脈的摘取,是一個很安全的方法,他可以將內乳動脈放大看得很清楚,所以可以減少內乳動脈的傷害,內乳動脈的品質也會得到很好的保證。

第三就是全內視鏡下冠狀動脈繞道手術,在某些適合病人身上可以用全機器人做冠狀動脈的吻合,這樣的手術在胸腔都不用打開的情況下用機器人的輔助用內視鏡及機器人手臂取下內乳動脈及吻合血管,手術的進行都是經由肋間的小洞(四個一公分的傷口)經由機械手臂幫忙,所有的手術步驟都在胸腔內完成·手術的難度比傳統的手術更加困難,手術的時間也會比較長,在某些特定的病人身上是相當適合的,因為可以避免胸骨的傷害,讓病人可以早一點回到原來的生活。微創冠狀動脈繞道手術在血管吻合方面仍然是比較困難,所以目前只能應用在單一血管的阻塞,尤其是左前降支的阻塞。在適合的病人身上可以得到比較少的出血量,比較短的恢復期,使病人可以比較早可以回到原來的生活。

-

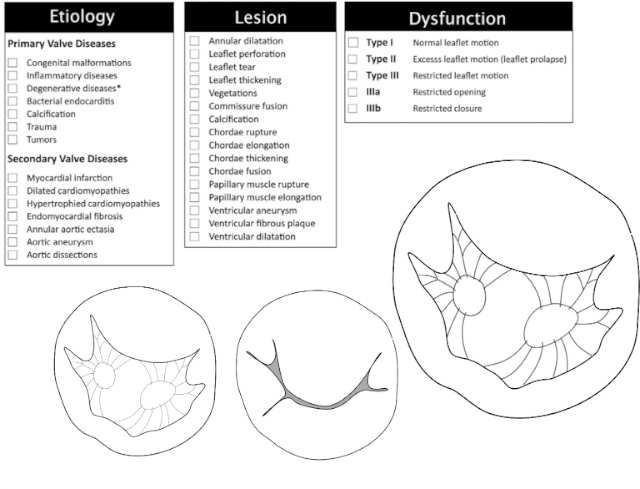

微創二尖辦膜手術

複製連結

微創二尖辦膜手術也是在1995年後,才被許多的心臟外科醫師開始接受與推廣·利用達文西機器人的輔助,這樣的傷口可以縮小至二到三公分左右,在合適的病人選擇下,我們可以用機器人輔助二尖瓣膜的手術,用機器人做二尖辦膜的手術不需要將胸骨或是肋骨打開,只需要從肋間放機器手臂至病人的胸腔內就可以做心臟手術,所以這樣的手術可以讓病人得到更短的恢復期,也不需要等到胸骨癒合才可以做激烈的動作。

微創二尖瓣膜修補及置換手術對於外科醫師最大的挑戰就是辦膜修補的成功性,辦膜修補一定不可以因為縮小了傷口而犧牲了辦膜修補的準則。小傷口二尖瓣手術,是具有挑戰性的手術。這樣的手術需要仔細的規劃,包括瓣膜疾病特性評估(瓣膜是否可以修補,瓣膜病理成因為何,瓣膜受損位置),手術位置的評估、手術中姿勢的擺位,麻醉科的配合,體外循環師的配合,手術團隊對於手術步驟的了解,這樣才可以將微創二尖辦膜修補及置換手術做得跟傳統手術一樣的安全。心臟手術是整個團隊的合作,微創手術更需要所有團隊成員緊密的配合。在適當的病人,做小傷口手術修補或置換二尖瓣膜是安全可行的。

-

主動脈瘤開放性或血管內修復術前須知

複製連結

作者:吳毅暉

主動脈瘤開放性或血管內修復術前說明

手術前幾天您將會收到手術時間通知。手術前一天晚上過了半夜後即不可再飲食·手術當天早上,您的醫師會告訴您要配水服用什麼藥物。病房護士會帶您到手術室,而麻醉部的醫師會為您進行手術準備。您的外科醫師會告知您以及您的家屬手術所需時間。手術結束後,會通知您的家屬。您將被安置於加護病房內,之後則會被移到正常病房。

重大手術通常都是在您接受全身麻醉進入睡眠狀態時進行。您將待在手術加護病房達1至2天,以確保接受全天候密切觀察。

如果您復原情況良好且未出現任何復發狀況,將可在24至48小時後轉至普通病房您可配合咳嗽與呼吸練習,協助降低併發症的發生。轉至普通病房後,您最重要的工作是恢復活動力。一旦您的腸胃功能恢復正常後,我們就會恢復供餐(通常需要2至3天)。我們建議您下床走路,這樣您回家前才能盡快恢復體力。重大腹部手術後的住院時間通常為5至8天。依據手術的類型,可能會在住院期間或追蹤回診時拆除您的皮虜縫線或夾鉗。

如果您需要延長住院時間,可能會被轉至復健中心或延長照護機構。如果這是必要選項,個案管理員將與您會面並討論您的選擇。

主動脈瘤開放性或血管內修復的出院說明

- 您返家後需要的任何藥物都會在出院時替您準備。這可能包括止痛藥(可能是阿斯匹靈或普拿疼)以及您過去需要服用的常規藥物·您應該瞭解這項手術無法消除慢性疾病問題,例如高血壓或糖尿病。您在家可能還是需要針對這些症狀服用過去醫師所開立的藥物。

- 如果您的食慾未恢復正常且/或吃飯時一下就飽,請不用緊張。這是預料中的情況,預計幾週後即會改善。請試著以一天6小餐取代3大餐,這可能會有幫助。

- 若您需要接受特殊飲食,例如糖尿病飲食或低脂飲食,將會

- 在出院前向您說明。您應該瞭解,手術後可能會出現多種不同的「疼痛」。這些都很正常,而且回家後應會每週逐漸改善。

- 手術後您即可馬上淋浴然而,不建議您在切口部位塗抹任何藥物或乳液,只需要以香皂與清水保持清潔即可。

- 切口完全復原前不可搓洗、浸泡切口或游泳。在家時通常不需要包紮,除非您切口部位有滲液。建議您多多活動,請不要太常久坐或躺臥。如果天氣很好,建議您每天到戶外散步。就算您必須待在室內,一樣可以淋浴(不可泡澡)、正常穿衣(換掉睡衣或睡袍)並在屋內四處走動,手術後數週感到疲勞甚至「憂鬱」是很正常的。但如果您多活動,您的體力與姿勢會比較快恢復正常。

- 只要您未感覺任何不適,隨時都可以搭車,若您需要長時間搭車,每小時應下車步行約5分鐘。建議您出院後至少2週內不要開車,因為您的反應時間可能會因為切口疼痛而變慢。使用麻醉止痛貼布時也不可開車。

- 不可抽煙!您應該完全避免吸煙或使用任何煙草產品。

- 出院後1個月內不可提舉任何超過6到10公斤的重物。

- 您出院時,應預約第一次門診回診時間。

- 您可返回工作崗位的時間應視您的工作性質而定一般來說,辦公室員工、管理人員等可在約4週後開始工作。從事勞動工作者則可能需要6至8週的康復期。在第一次手術後回診時,您的醫師即可決定明確的時間。

- 建議定期進行追蹤回診,通常需要在第6個月、第12個月以及之後每年進行回診。

- 發生下列狀況時,請與您的外科醫師聯絡:

- 切口部位發紅、腫脹或疼痛的程度加重。

- 切口出現滲液或膿汁。

- 出現寒顫或38.30C以上的高燒。

- 嗯心與嘔吐

-

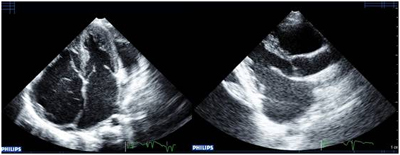

限制性心肌症

複製連結

“限制性心肌症”主要的病態生理異常是心室肌肉的彈性變差,以致於心室無法隨血容量增加時擴張,造成填充異常。限制性心肌症可能為原發性(不明原因的),或與損害心肌的獨特疾病有關,例如:類澱粉樣疾病、類肉瘤病、遺傳代謝疾病等等。限制性心肌症無論在國內外都極為少見,尤其是兒童更為罕見,藥物治療效果往往有限,預後極差,一旦診斷,都會建議盡早接受心臟移植。

症狀:

限制性心肌症最主要的臨床症狀是胸痛、呼吸喘、肝脾腫大、下肢水腫、腹水、及心包膜積水·有時候會被錯當作是肝臟的疾病。

診斷:

心臟超音波是限制性心肌症最重要的診斷工具,其影像的特色是心房極度的擴張,心室卻無相對的擴大(如附圖)。限制性心肌症與伺限性心包膜炎(constrictive pericarditis)非常難區分,因此,心導管檢查也常是用以區分兩者的必要檢查。

治療:

限制性心肌症的內科治療著重在心臟衰竭的藥物控制,但多數病人對藥物治療反應不佳,症狀難以緩解,且猝死的機率很高。因此只要一確定診斷,目前都會建議盡早接受心臟移植。

-

急性心肌炎

複製連結

急性心肌炎顧名思義為心臟肌肉發炎,發炎的原因最多為病毒感染,包括克沙奇B病毒(coxsackievirus B)、伊科病毒(echovirus)、腺病毒(adenovirus)·除了感染之外,其他的發炎性疾病(如風涇熱或川崎病)自體免疫性疾病或是某些毒物或藥物亦有可能造成心肌炎。

症狀:

心肌炎的臨床症狀相當多樣且多變化,從沒有任何症狀到猝死都有可能·較常見的症狀是無其他顯著原因的心跳加快、或是有腹痛或嘔吐等腸胃道症狀。其他症狀包括胸痛、心悸、昏厥、呼吸喘快、發燒、異常心音或心雜音等等·正因為心肌炎的表現如此多變化且無特異性,造成急性心肌炎診斷上的困難度很高。

診斷:

一旦臨床上懷疑有急性心肌炎,下列診斷工具可以協助診斷,包括胸部X光心電圖、血液檢查、心臟超音波、心導管檢查及心臟肌肉組織切片檢查等等。

治療:

治療除了臥床休息減輕心臟負擔之外,常常需要利尿劑、強心劑或抗心律不整藥物協助治療,靜脈注射丙型免疫球蛋白(IVIG)可能會有幫助但實證上尚未有定論;心肌炎的照護需要有小兒心臟科醫師及小兒加護照護團隊的合作照顧。部分嚴重猛爆性心肌炎的病患甚至需要體外循環支持治療(即體外膜氧合器extracorporeal membrane oxygenation, 俗稱為葉克膜ECMO)或者是心臟移植等等。臨床上有顯著症狀的心肌炎死亡率可達22%,猛爆性心肌炎的死亡率甚至可達50%到70%:痊癒後的患者仍需長期追蹤,因為心肌炎後的心臟本身有可能在未來產生擴張性心肌病變。