撰稿人:陳慧玲醫師

撰稿日期:2020-08-04

造成黃疸之疾病可區分為非結合型高膽紅素血症 (Unconjugated hyperbilirubinemia) 和結合型高膽紅素血症 (Conjugated hyperbilirubinemia)。如何正確分別這兩類疾病,才不會延誤疾病的最佳診治時機,對於臨床醫師來說需要非常謹慎注意。

非結合型的黃疸包含常見的母乳哺餵之黃疸、脫水、溶血(如蠶豆症)、感染和吉伯特氏症候群 (Gilbert’s syndrome)。

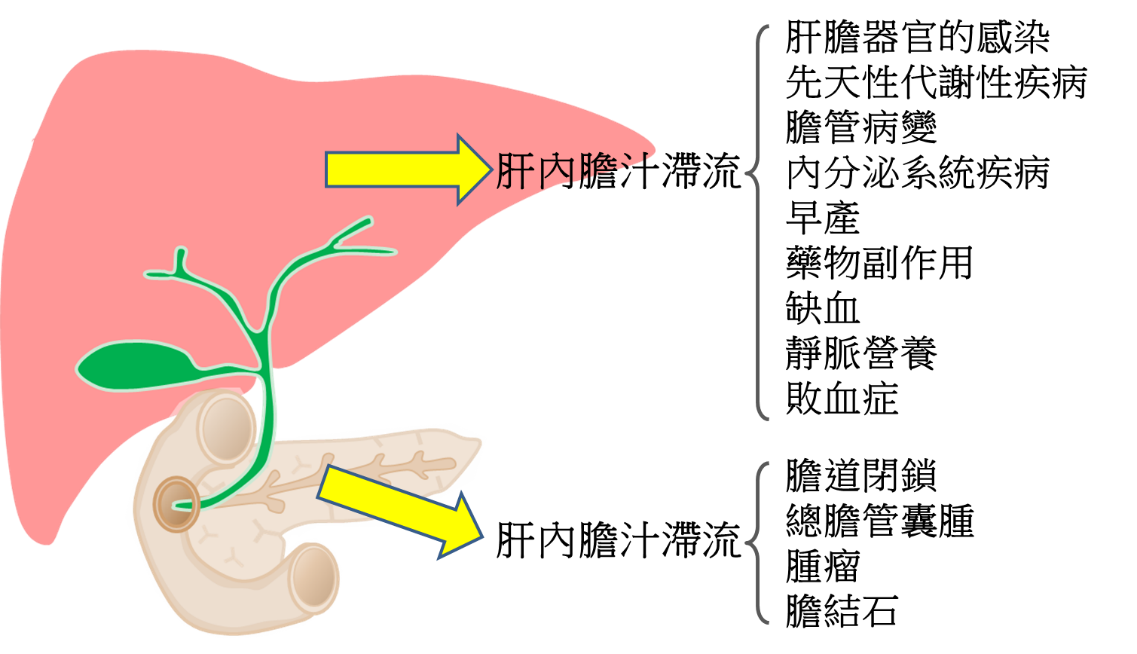

結合型的黃疸代表的是膽汁滯留症 (cholestasis),肝細胞損傷或膽道阻塞或膽道不足等,鑑別診斷的第一步是區分肝內型膽汁滯留症 (Intrahepatic cholestasis) 及肝外型膽汁滯留症 (Extrahepatic cholestasis)。(圖一)

圖一:膽汁滯流疾病可能由肝內或肝外,肝細胞或膽道之疾病造成。

造成肝外膽汁滯留的原因包含膽道閉鎖 (Biliary atresia)、總膽管囊種 (choledochal cyst),以及腫瘤或結石阻塞膽管等。

造成肝內膽汁滯留的原因包含新生兒肝炎、先天性及代謝性肝病變、肝內膽道稀少症(如阿拉吉歐症候群Alagille syndrome)、全靜脈營養、早產、敗血症、內分泌或染色體異常等。

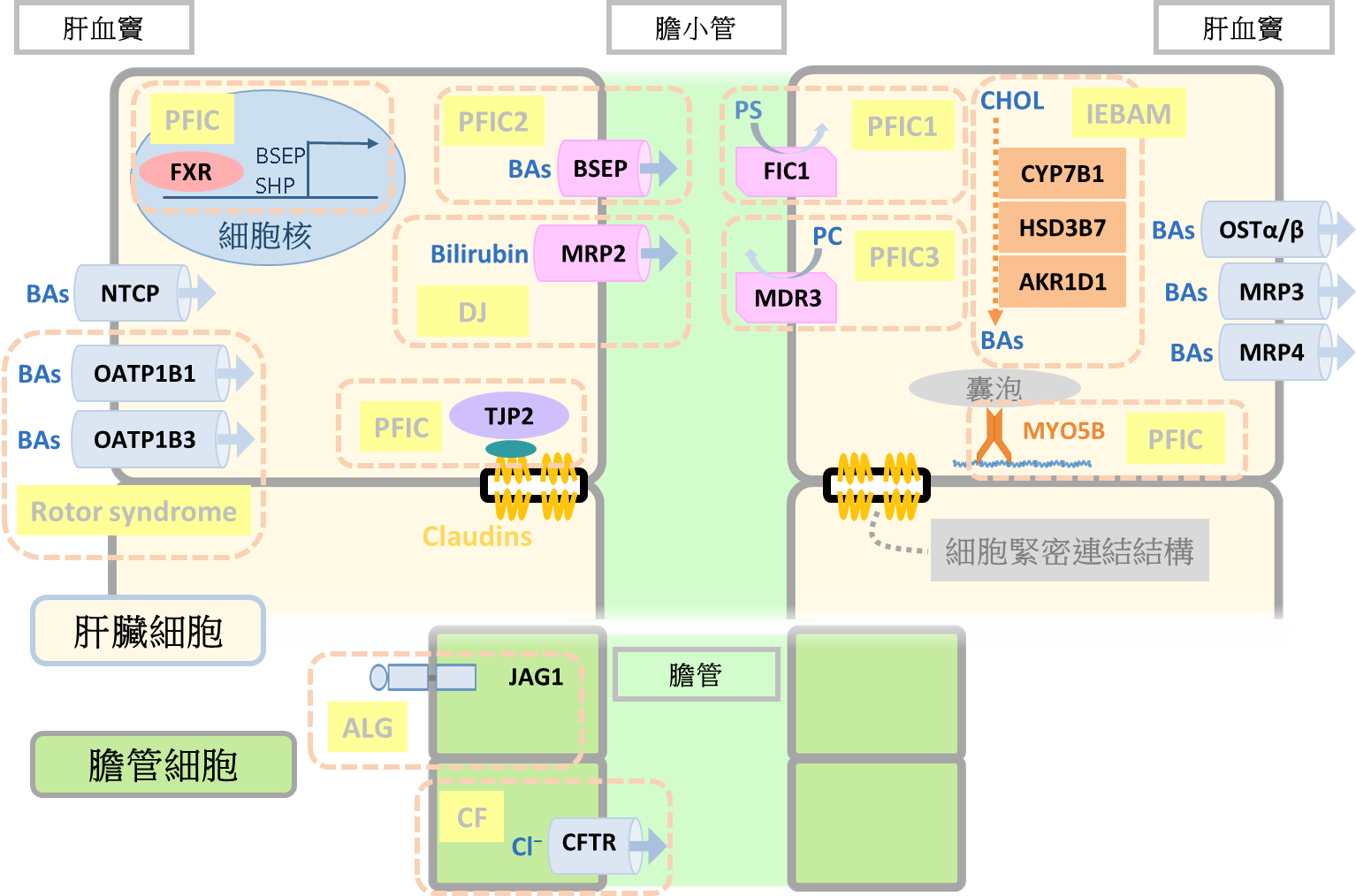

肝內膽汁滯留的病患中,有少數是基因變異引起之肝膽罕見疾病,如進行性家族性肝內膽汁滯留症、先天性膽酸合成障礙、阿拉吉歐症候群等。(圖二)

圖二:圖中呈現參與代謝膽汁代謝物的酵素、運送膽汁代謝物的運輸蛋白與調控因子,以及其他發生缺陷時會造成膽汁滯流疾病的基因及其所造成的疾病。

ALG:阿拉吉歐症候群 (Alagille Syndrome);CF:囊狀纖維化 (Cystic fibrosis);DJ:杜賓-強森症候群 (Dubin-Johnson syndrome);IEBAM:先天性膽酸代謝障礙 (Inborn errors of bile acid metabolism);PFIC:進行性家族性肝內膽汁滯留症 (Progressive familial intrahepatic cholestasis);Rotor syndrome:羅托症候群。BAs:膽汁酸;Bilirubin:膽紅素;CHOL:膽固醇;Cl- :氯離子;PC:磷脂醯膽鹼;PS:磷脂絲胺酸。

下列介紹數種已列為國內罕見疾病的先天基因變異造成之兒童肝膽疾病:

- 進行性家族性肝內膽汁滯留症(簡稱為PFIC)是一群因基因缺陷而導致肝細胞的膽汁排泄功能異常的遺傳疾病,常發生在嬰幼兒時期,此症隨著膽汁滯留漸漸引發黃疸、搔癢、肝脾腫大、生長不良等臨床表現,最後可能惡化至肝硬化或肝衰竭。其病因常由於肝細胞膜的膽汁相關傳送蛋白先天異常有關。

- 先天性膽酸合成障礙是膽酸合成過程中的酵素異常,導致膽酸無法合成所造成, 目前已發現多種不同酵素異常的膽酸合成疾病。在合成膽酸的過程中,當某一酵素功能不足時,將可能使上游代謝物及其他異常代謝物的堆積,造成膽汁滯留進而造成肝臟的損傷及病變。此疾病重要的是,給予口服初級膽酸 (cholic acid 或chenodeoxycholic acid) 治療,可以幾乎完全改善肝功能,避免肝衰竭及換肝,因此需要及早診斷並開始治療。

- 阿拉吉歐症候群是一種自體顯性的基因疾病,與器官的結構發育有關,臨床上的五種主要徵狀包括有:因肝內膽道稀少造成的膽汁鬱積(膽汁滯留)、先天性心臟疾病、骨骼結構異常、眼球角膜異常以及特殊的外觀長相。

【次世代定序黃疸相關基因變異檢測 (Next generation sequencing, NGS)】

近年來,次世代定序技術的出現,提供了快速且準確的基因資訊。不同於傳統直接定序一次只能針對單一基因片段,次世代定序技術以平行處理的方式,同時掃描大量基因序列,因此可快速得到超過十億個基因片段資訊,大幅增加了基因變異疾病的檢驗效率。目前使用NGS技術來診斷的方式有:

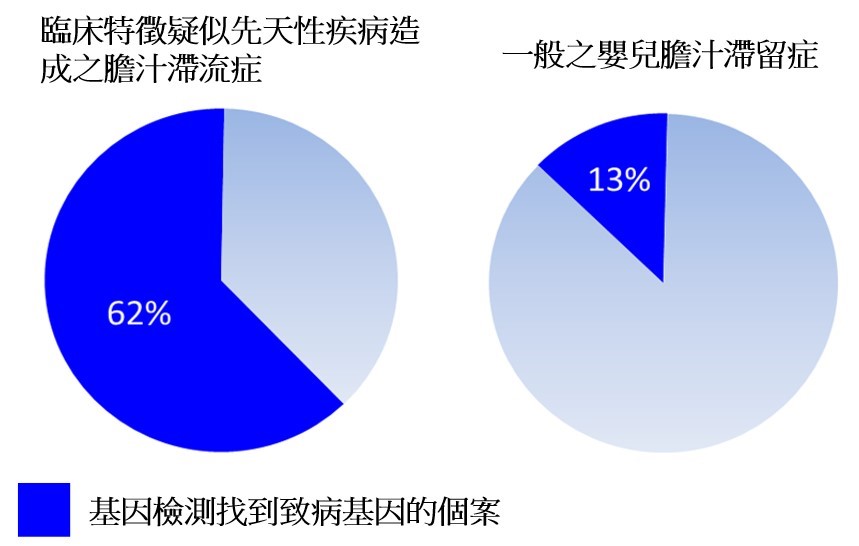

(1) NGS Panel (target-enrichment NGS) 套組式(標的增益式分析),將同類疾病之可能致病多種基因設計成一個套組,以檢驗同質性症狀的病患,例如台大小兒消化科與與基因醫學部合作建立的黃疸分析平台套組,一次可分析73個基因,檢測項目包含目前已知會導致黃疸、膽汁滯留、慢性肝病的重要致病基因,包括:進行性家族性肝內膽汁滯留症(FIC1, BSDP, MDR3 等)、先天性膽酸合成障礙(AMACR, CYP27A1, HSD3B7 等)、阿拉吉歐症候群(JAG1, NOTCH2 )、多囊性肝腎病變(PKD1, PKD2, PKHD1 等)、瓜氨酸血症(SLC25A13, ASS, ASL 等)、杜賓強森症候群(MRP2 )、威爾森氏症(ATP7B )、粒線體肝臟疾病、新生兒膽管炎、及膽紅素代謝異常等導致黃疸的遺傳疾病等。(圖三)

圖三、患者可由臨床判斷,例如:GGT、疾病病程、肝纖維化嚴重度等特徵,再經由次世代定序黃疸相關基因變異檢測發現致病變異點位,藉由基因篩檢而獲得診斷。

由於造成肝臟疾病的病因複雜,許多案例仍屬於未知病因的病例。若上述平台未發現突變位置,可能為其他未知基因或非遺傳因素所導致。下列的兩種方式可以檢測出已知及未知的基因變異:(2) Whole exome sequencing (WES) 可定序所有人類基因之exome(外顯子); (3) Whole genome sequencing (WGS) 可定序所有人類之基因序列,包含exome 及intron。WES及WGS目前仍在研究階段,其資訊分析之龐大度及繁雜度皆大幅的增加,對於疾病相關的專業知識經驗,也是判讀資訊非常重要的一環,因此基因的檢驗及報告,需要非常嚴謹的專業及團隊合作。未來對於先天單一基因疾病的診斷及病因,將有大幅的進步。

參考文獻:

- Chen HL, Wu SH, Hsu SH, Liou BY, Chen HL, Chang MH. Jaundice revisited: recent advances in the diagnosis and treatment of inherited cholestatic liver diseases. J Biomed Sci. 2018 ;25:75. (Review)

- Lien TH, Chang MH, Wu JF, Chen HL, Lee HC, Chen AC, et al. Effect of the infant stool color card screening program on five-year outcome of biliary atresia in Taiwan. Hepatology. 2011;53:202-8.

- Wu JF, Lee CS, Lin WH, Jeng YM, Chen HL, Ni YH, et al. Transient elastography is useful in diagnosing biliary atresia and predicting prognosis after hepatoportoenterostomy. Hepatology. 2018 ;68:616-24.

- Chen HL, Li HY, Wu JF, Wu SH, Chen HL, Yang YH, et al. Panel-Based Next-Generation Sequencing for the Diagnosis of Cholestatic Genetic Liver Diseases: Clinical Utility and Challenges. J Pediatr. 2019;205:153-9.