作者:台大醫院核子醫學部 曾凱元主任 出處:台大醫院核子醫學部 2011/01

本部之發展與放射線診斷非常密切

1950年,副院長黃演燎教授兼任放射線科主任。1952年,姜藍章副教授兼代科主任,1954年姜藍章教授接任主任,除放射線診斷之外增設放射線治療室及同位素室,於當年8月31日舉行放射線科新建房屋破土典禮。

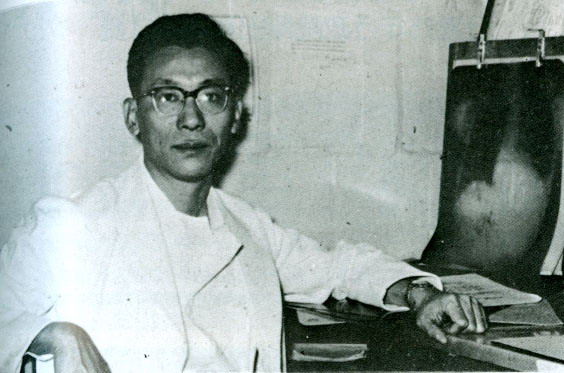

王光柱教授為國內首創同位素檢查診斷工作第一人。曾由美國ABMAC安排至美國Oak Ridge接受放射線同位素應用技術之研究。1954年科內成立同位素實驗室後,甲狀腺疾病診斷率大增,並首先使用I-131治療甲狀腺功能亢進症。

王教授再於1955-56年由高天成院長推薦赴美國Duke University Medical Center當放射線科住院醫師一年,於1956年十月返回本院。

王光柱教授於1957年合本院自籌款、美援及清華大學專款,6月間創設國內第一個放射性同位素實驗室(Radioisotope Laboratory)。花費美援7,000美金購置「全套甲狀腺測量儀」。

1957年12月王教授首度於台灣醫學會年會上介紹放射性同位素使用問題。

高天成院長在1958年刊登於台灣醫學會雜誌題為放射性同位素之臨床外科使用的文章中亦指出.... A Radio-isotope Laboratory has been established in the National Taiwan University Hospital since the summer of 1957. .... Since October 1957, I-131 has been used for thyroid function tests in the National Taiwan University Hospital.

當時即開始使用I-131做甲狀腺掃描及攝取檢查。同年及隨後歷年的台灣醫學會年會上都不斷有本科與院內各科醫師合作的研究作口頭發表。

1961-62年王教授再出國赴德國漢堡大學深造核子醫學一年。

1958年陳傳慶醫師至本科服務,於1965年升任主治醫師,為台灣第一個專門從事核子醫學工作的醫師。1966年9月台灣醫學會雜誌出現了由陳醫師發表的第一篇核子醫學研究論文:放射性三碘甲腺原氨酸之紅血球吸收率對甲狀腺機能的研究(In vitro I-131 Triiodothyronine (T-3) erythrocyte uptake rate in thyroid function study)。

1971年初期陳醫師在美國辛辛那提綜合醫院核子醫學科任研究員一年多。1979年再次赴康乃狄克州聖瑪麗醫院研習心臟核子醫學以及電腦之運用。

1979年8月,接受教育部公費留學美國The Johns Hopkins Medical Institutions兩年之曾凱元醫師自美返國,擔任核醫科(當時仍稱為放射線科同位素組)主治醫師兩年。1981年8月,轉任長庚醫院林口醫學中心並於1982年12月起擔任該科主任。曾醫師在本科任職期間於當代醫學撰寫了一系列有關核醫學介紹的文章,普及核醫知識。

1979年12月,黃博昭醫師由美國Columbia大學醫院深造心臟核醫學歸國,積極與核醫科合作致力於心臟核醫之研究與服務。

早期放射科住院醫師訓練包括影像診斷、核醫及放射治療

1984年黃國茂醫師接任放射科主任。1990年將放射線診斷、核子醫學和放射治療獨立成為三個部門。其後,核子醫學的住院醫師訓練完全獨立,不再與放射診斷、放射治療輪流受訓。

1990年蘇誠道醫師出任放射科主任。1993年台大醫院修改組織編制,把「放射線科」改名為「影像醫學部」。為因應時代進步及需要,於1996年更進一步修改組織編制把核子醫學由影像醫學部分出,獨立成為一級單位。首位主任由蘇誠道醫師出任。蘇醫師曾於完成住院醫師訓練之後赴美紐約康乃爾及聖路克醫院接受核子醫學訓練。

2000年10月蘇主任退休後即由黃博昭教授擔任主任,2003年8月黃主任退休後由林芳郁副院長暫代主任職至12月曾凱元副教授接受李源德院長的邀約擔任主任一職迄今。

雖然核醫醫師羅致較為困難,不過,由王光柱及陳傳慶兩位先輩草創核醫科迄今,本院亦不斷培訓出一批優秀核醫專科醫師:包括錢本文醫師、張賴昇平醫師、陳宏柱醫師、沈淑禎醫師、張寶源醫師、蕭聿謙醫師、顏若芳醫師、劉豐源醫師、潘玫秀醫師、吳彥雯醫師、蔡雅琴醫師、鄭媚方醫師、王連嚴醫師、路景竹醫師、汪姍瑩醫師等。

本部的發展除了歷任主任及多位醫師的努力外,也賴眾多學有專精的技術師協助,包括甘興炎先生、詹英傑技正等。

2000年夏天本部與本院資訊室合作,以極少的經費完成核醫影像上網,使臨床醫師在門診及病房的電腦上即刻可看到影像及報告,縮短調片時間,方便臨床醫師診療。

本部在蘇誠道主任任內於1995年7月,繼台北榮總之後,裝設了台灣第二台正子斷層掃描儀 (GE, Advance NXi)。更於2002年底至2003年初完成該機組之軟、硬體升級與更新。由於當時並未設迴旋加速器,所以使用之放射性製劑F-18 FDG初由國家多功能迴旋加速器中心(位於台北榮總)供應,於此,深表謝意。繼於2001年1月起F-18 FDG向位於龍潭之核能研究所購用。

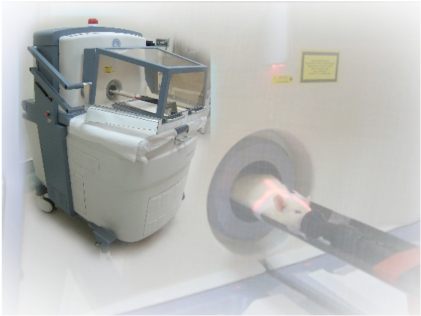

本部在黃博昭主任任內於2003年9月,完成採購並於2004年7月安裝啟用當時最先進的電腦斷層正子掃描儀(GE, Discovery ST 16)服務病患。這是當時國內第六部類似的機組,但是配備每秒鐘可以照16張電腦斷層掃描之功能後當時成為這類機組中最為先進的一部,整體掃描時間也縮短了將近一半以上,可說是病患的一大福音。

正子中心開幕 PET/CT

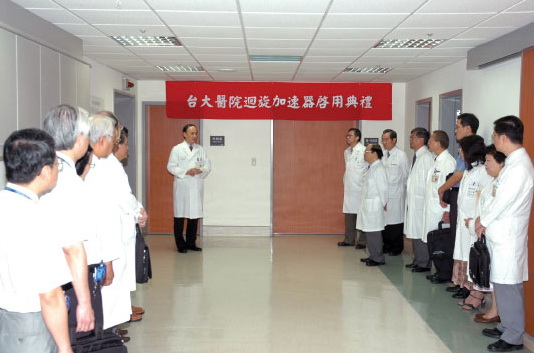

2003年起在李源德院長及院方大力支持之下,由黃博昭主任研擬迴旋加速器暨核醫製藥中心設置事宜。繼由林芳郁院長支持下由院方撥款籌設迴旋加速器並於2003年12月起在陳明豐副院長率領下由曾凱元主任負責迴旋加速器之採購與安裝。於2004年7月30日完成採購GE PETtrace機組,8月12日完成簽約,10月8日將安裝計畫送有關單位審查,於2005年1月27日獲得通過,正式進口安裝,5月4日開始試運轉,後於2005年7月8日取得生產設施字第007號之放射性物質生產許可證,21日正式生產F-18 FDG供臨床與研究使用。一個完整的正子斷層造影中心(Center for PET)於焉完成。那是台灣大型醫院裝設「醫用迴旋加速器」的第八部。當時國內在18家大型醫院也已裝設了22台「正子掃描儀」。2005年10月3日舉行啟用典禮並邀請國際著名核醫泰斗Henry N. Wagner , Jr. 蒞臨演講。

2005年10月8日臺灣大學成立了臺大神經生物與認知科學研究中心,在多位重量級學者專家的建議下,提出設置小型動物專用正子掃描儀 (small animal PET scanner) 的建議。2006年5月11日通過神經生物與認知科學研究中心95年度所提申購小型動物正子掃描儀一案。2007年7月31日正式啟用,並及時於7月27日加入甫成立的臺大醫學卓越研究中心基因體醫學組生醫分子影像核心實驗室,成為其中最年輕的一員。2007年11月23日由李嗣涔校長主持開幕典禮。

2005年10月8日臺灣大學成立了臺大神經生物與認知科學研究中心,在多位重量級學者專家的建議下,提出設置小型動物專用正子掃描儀 (small animal PET scanner) 的建議。2006年5月11日通過神經生物與認知科學研究中心95年度所提申購小型動物正子掃描儀一案。2007年7月31日正式啟用,並及時於7月27日加入甫成立的臺大醫學卓越研究中心基因體醫學組生醫分子影像核心實驗室,成為其中最年輕的一員。2007年11月23日由李嗣涔校長主持開幕典禮。

核子醫學部之發展已逐漸走進分子造影 (Molecular Imaging) 的領域並提供全院、全醫學院並擴展至全校之正子分子造影服務。

2009年由於年中(5月14日起)發生全世界核醫界有史以來最嚴重的原料藥(Mo-99-Tc-99m)斷料危機且持續至2010年底才解除。在全體同仁努力之下,大體上能維持原有之服務量。

至於小型動物正子掃描核心實驗室除提供PET掃描及CT掃描服務外,也分別與法國、日本學者進行跨國合作研究。另外,本部除繼續有新的正子放射製劑研發之外,自2009年12月1日起也接受越南Cho Ray醫院指派放射化學專家到本部正子中心學習正子放射製劑之合成,為期兩個月。

2011年2月8日服務病患14年半的正子掃描儀(GE, Advance NXi)正式除役,由GS HISPEED NX/I取而代之。從此,台大核子醫學部成為國內第一個擁有兩部PET/CT掃描儀之部門。

2011年2月8日服務病患14年半的正子掃描儀(GE, Advance NXi)正式除役,由GS HISPEED NX/I取而代之。從此,台大核子醫學部成為國內第一個擁有兩部PET/CT掃描儀之部門。

本部正子中心於2010年5月20日通過衛生署查核,生產18F-NaF供骨骼正子掃描之用,為本部正子中心通過衛生署查核的第二種正子掃描製劑。正子中心團隊參加本院98年度服務特殊優異團隊獎評選,2010年6月23日膺選為5個服務特殊優異團隊之一。

2009年12月22日本部在台大神經母細胞瘤研究群與核能研究所共同參與下舉辦「核子醫學在神經母細胞瘤診斷的新進展」記者會,將整個團隊研發的成果讓醫界與學界分享。2010年六月5-9日參加第57屆北美核子醫學年會發表研究成果同時獲得一般臨床專業組壁報論文第一與第二名。六月21-24日參加於瑞典斯德哥爾摩舉行兩年一次之2010尖端神經母細胞瘤研究研討會發表研究成果獲得最佳臨床口頭報告獎The Audrey Evans Award。

2008年2月18日本部吳彥雯醫師南下雲林支援台大醫院雲林分院斗六院區核子醫學科之開設,服務雲林鄉親,為雲林縣境內第一個核子醫學科。2008年8月1日鄭媚方醫師接替吳彥雯醫師。2009年7月15日路景竹醫師接替鄭媚方醫師。2010年3月1日吳彥雯醫師再度應邀支援署立新竹醫院核子醫學科。

回顧過去,展望未來,本部全體同仁將秉持傳承,發揮勇於創新之精神,為醫界創造更美好的未來。

參考資料:

1.王光柱:放射性同位素使用問題。 J Formosan Med Assoc 1957;56:523-4.

2.高天成:放射性同位素之臨床外科使用。 J Formosan Med Assoc 1958;57:667-91.

3.陳傳慶:放射性三碘甲腺原氨酸之紅血球吸收率對甲狀腺機能的研究(In vitro 131I-Triiodothyronine (T-3) erythrocyte uptake rate in thyroid function study). J Formosan Med Assoc 1966;65:486-90.

4.國立台灣大學醫學院附設醫院檢驗大樓暨物理治療復健部簡介。8/26/1969.

5.王光柱:放射線生涯四十一年回顧。景福醫訊 1987;3:174-5.

6.台大醫院壹百年,戴東原等編著,1995年6月,119-122頁。

7.台大醫學院百年院史(下),李明濱等主編,1999年7月,140-145頁。

8.核醫會訊第8卷第4期,2002年4月1日,4-5頁。