髖關節是人體最大的關節,也是人類站立或行動最重要的關節。自從1958年英國的骨科大師Charnley開始使用金屬頭來代替股骨頭,另用聚乙烯來重造髖臼,並且使用骨水泥(PMMA cement)。來固定人工關節,此時就開啟了人工髖關節的新時代。他的劃時代貢獻使許多不能走路的病人得以行走自如,所以此一人工關節置換術被稱為20世紀最偉大的手術之一。

凡是人造的東西均有使用年限,這是永恆不變的事實,而置入人工髖關節後經一段時間如需要再置換,最主要的原因有以下二點:

1. 發生感染:細菌感染是任何手術的大敵,細菌會破壞人工關節與骨頭的接合處,甚至把骨頭吞蝕掉,造成人工關節的不穩定,嚴重時可能還會危害生命。

2. 無菌的鬆脫(Aseptic loosening):在沒有細菌的感染情況下,但人工髖關節鬆動了,以前很多人工髖關節是用骨水泥把人工關節卡進骨頭內,骨水泥在變硬的過程中會產生到70~80°C的高溫,會造成周圍的骨細胞變性壞死,久而久之就鬆動了。所以近年來人工髖關節均使用無水泥的固定,方法是在金屬的表面特殊處理後形成許多小孔,讓骨細胞能長進去,達到生理性的固定,就可獲致長久的穩定度。可是另一方面金屬骨頭與塑膠髖臼的磨損是很大的問題,傳統的鐵頭對塑膠和磨所產生的塑膠小份子,會導致人類很大的發炎反應,慢慢造成骨頭溶解,使骨頭空洞化,使人工髖關節因得不到支持而失敗。而且此種重建很困難,因為會有嚴重骨頭缺損,長短腳以及關節極度不穩定的挑戰。

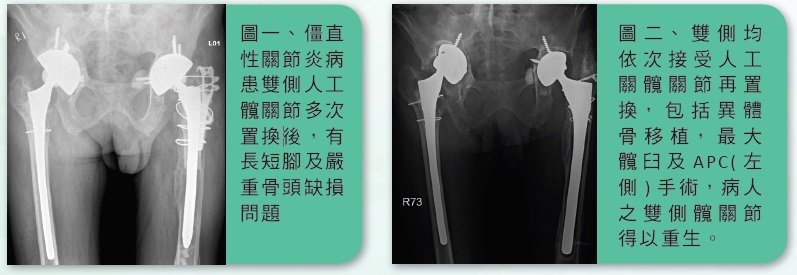

最近處理過一位極為嚴重的病例,病人為51歳之僵直性關節炎患者,20多年來雙側人工髖關節分別被置換過二次,就是總共接受四次手術人工關節置換,由圖一可以看到雙側關節均已鬆掉,有極嚴重的骨頭侵蝕,雙腳長短差5公分,而且病人之脊椎已完全固定不動,無法彎腰,所以病人無法行動或工作。我們分次進行手術,先置換右側人工髖關節,利用大量的異體骨移植加上最大的髖臼置換,經過半年後,病人右側髖關節已成功,再進行左側手術,此時不僅需要巨大髖臼置換,對股骨側施行異體骨—人工關節組合物(Allograft Prosthesis Composite)移植,就是取他人捐贈的股骨頭先裝上適當的人工關節後,再植入病人股骨頭,一次手術解決骨頭缺損及長短腳之問題,病人經一年門診追蹤(圖二),現在行走自如,也找到工作,人生好像關節重生一般。