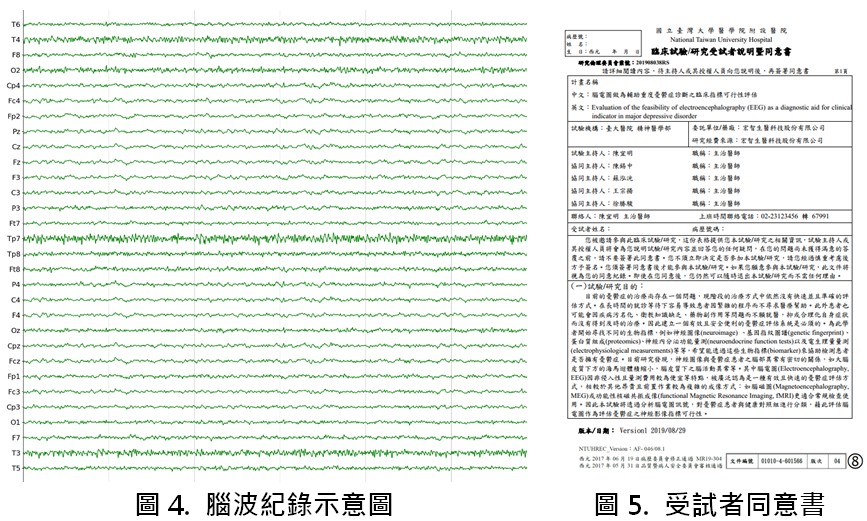

目前的憂鬱症的診斷與治療存在一個重大問題:時至今日並沒有快速準確的「客觀」臨床指標,用以確認診斷並評估治療的進展與變化。缺乏客觀的臨床指標,可能導致患者因難以相信偏重治療者主觀的解釋以及個人主觀的迷思不尋求醫療幫助,患者也可能會因疾病污名化、衛教知識缺乏、藥物副作用等問題而不願就醫,抑或合理化自身症狀而沒有得到及時的治療。因此建立一個有效且安全便利的憂鬱症評估系統與監測治療成效是必須的。為此學者開始尋找不同的生物指標,例如神經造影(neuroimage) 、基因指紋圖譜(genetic fingerprint)、蛋白質組成(proteomics)以及電生理量測(electrophysiological measurements)等等,希望能透過這些生物指標(biomarker)來協助檢測患者是否罹患憂鬱症。目前神經造影研究發現,憂鬱症患者的腦部有明顯的異常狀況,如大腦皮質下方的海馬迴體積縮小,腦皮質下之腦活動異常等。其中腦電圖(Electroencephalography, EEG),因其非侵入性且量測費用較為便宜等特點,被廣泛認為是一種有效、快速且可行性高的憂鬱症評估方式,相較於其他昂貴且前置作業較為複雜的成像方式:如腦磁圖(Magnetoencephalography, MEG)或功能性磁振造影(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)更適合常規檢查使用。因此本研究將透過分析腦電圖訊號,對憂鬱症患者與健康對照組進行分類,藉此評估腦電圖作為評估憂鬱症之神經影像指標可行性。