試問「人生的價值」在哪裡?

貢獻給國家、社會、人民的幸福、安全與健康多少來決定。

-陳拱北教授,摘自「永遠的陳拱北 」

文章轉載自財團法人厚生基金會

陳拱北教授一生為改進公共衛生貢獻心力,不但是臺灣公共衛生學界從無到有的開拓者,其謀事治學終生不悔的態度,也樹立下了臺灣菁英的典範,他畢生致力推動的事業,一樣也沒有中斷,這股精神力量實在令人感佩。

生平

陳教授生於日據時代臺北市松山區的基督教家庭,1932年赴日本東京留學,隨後就讀日本慶應義塾大學醫學部。1941年東亞戰爭爆發的那一年,陳教授與陳柯秀貞女士結婚,1943年返臺後,即任教於臺北帝大醫學部衛生學教室(即今日國立臺灣大學醫學院公共衛生系的前身)。

陳柯女士憶起當年的情形指出,陳家原本是大地主,隨著戰事的發生,家境逐漸惡化。而陳教授看著日本發動侵華戰爭,心理也起了變化。返臺後,為了將來的前途,著實考慮了很久。那時候開醫生館很賺錢,她的公公也不時地催促陳教授趕快開業,但他的興趣不在這裡,也為此相當煩惱。陳柯女士看在眼裡,便對陳教授說:「你對群體醫療、公共衛生有興趣,就放手去做吧。」為了這件事,陳柯女士的公公還埋怨了好一陣,可是陳教授已下了決心,家裡也就不再勉強。

臺灣公共衛生的雛形與茁壯

那時候,在臺大當助教,薪水相當微薄,沒有米糧的配給也沒有錢買肉,可是日子還是照樣地過,陳教授繼續執教於臺大醫學院,五年內從助教到講師到副教授,並於1951年2月榮獲日本慶應大學醫學博士,同一年,也獲得美援會資助,成為第一批中華民國派出的赴美留學生。那時候,陳教授是選擇明尼蘇達大學研究,而專研的科目正是公共衛生。1955年,陳教授獲聘為臺大醫學院教授,並接掌臺大醫學院公共衛生科主任及臺大公共衛生研究所所長,此後的十七年光景,陳教授把臺灣的公共衛生水準,從無到有,建立了相當的規模。

很多人都說,陳教授六十一年的生命和臺灣公共衛生的進展緊密結合,不但烏腳病流行病等的研究是由他開始,地方性甲狀腺腫的防治計畫,更是臺灣公共衛生史上值得大書特書的一大成就。

當年和陳教授一起進行研究的臺大公共衛生研究所名譽教授吳新英便指出,臺灣地區1967年開始實施全國加碘鹽的措施,其後四年間,使全國學童的甲狀腺腫大盛行率,由21.6%降為4.3%,是我國慢性病防治極為成功的典範,其中,陳教授便一直扮演最主要的角色。

陳教授的學生們回憶起當年的情形指出,除了公眾事務外,陳教授對公共衛生教學也很熱心。早年臺大醫學院公共衛生科沒有讓學生實習的地方,陳教授利用臺大醫院側邊公園路的臺北城中區衛生所設立了「臺北公共衛生教學示範中心」,運用其個人交情,請到魏火曜、高天成、魏炳炎、邱仕榮、陳炯霖等醫學界聲望最高的幾位教授任教,一時間風雲際會,躋身世界第一流的教學中心,一年內平均有四百多位外賓遠道前來參觀訪問,盛極一時。

陳教授的得意學生,也是曾任衛生署(現衛生福利部)副署長葉金川便表示,陳教授治學嚴謹,對外關係也好,他生性是和別人吵不起架的,做人又周到,所以大家有麻煩事都找他協調,一人身兼衛生署、勞保局、教育部、公共衛生學會、醫學會等各式各樣機構的委員、理事或幹事,又是高雄醫學院的董事、臺大醫學院的訓導主任,大小事一身擔。他的外國朋友也特別多,對於這些朋友的要求,陳教授也是有求必應。像美國海軍第二醫學研究所研究臺灣地區的砂眼、德國麻疹,都是透過他們安排,擔任世界衛生組織顧問期間,更到韓國做過公共衛生教學及衛生行政的調查及建議。

遏止甲狀腺腫大

吳新英教授回憶當年的情形,臺灣地方性甲狀腺腫大,部份地區出現高流行狀況,陳教授是在1955年開始投入這項研究。那一兩年間,他和陳教授常常到新竹地區視察,他還記得每次都住在芎林大旅社,幾個研究員擠六個榻榻米不到的房間。而在這一連串的實地調查,陳拱北發現,新竹六家地區的一般人口甲狀腺腫盛行率在30.3%至56.7%之間,學童的甲狀腺腫盛行率更高達45.1%至81.7%;芎林鄉的甲狀腺腫盛行率也很高,一般人口約為32.6%至48.1%,學童約為26.2%至52.7%。但與這兩地區僅一水之隔的竹東近郊,盛行率卻只有10%到20%左右,證明臺灣地方性甲狀腺腫大問題的確存在。

陳教授經過仔細研判後,大膽嘗試在新竹地區居民的食用鹽中加碘。這項計畫獲得農復會支持後,於1958年實施,前後歷時三年。結果,在實驗地區的一般民眾甲狀腺腫盛行率,男性由21.6%降為5.1%;女性由40.9%降為21.2%。學童部份;男性由44.8%降為2.8%;女性則由58.6%降為5.7%,成效顯著。

受此成果鼓舞,在陳教授的建議下,政府於1967年1月全省實施食鹽加碘,也有效杜絕了臺灣地方性甲狀腺腫的盛行。吳新英教授談起這一段往事,特別表示,從實地研究到一個全國性措施得以展開,其間所經歷的挑戰可想而知,因難度更超越學術研究範圍之上。也因為陳教授的毅力及努力,才使得臺灣甲狀腺腫大問題得以控制。就算以現在的眼光來看,這項成就也卓然可觀。

陳教授在1960年,再度獲得美援會資助,前往美國哈佛大學公共衛生學院研修十四個月;隨後再由聯合國世界衛生組織資助,赴歐洲考察公共衛生教學,之後更擔任聯合國世界衛生組織的顧問。

自己的國家第一優先

陳柯女士更表示,陳教授不論做什麼事,都是全心投入,在擔任連合國世界衛生組織顧問期間,只要是臺大教學的寒暑時間,都協助做各項研究,1966年12月到翌年的4月,在越戰打得正熾熱中,陳教授也應世界衛生組織之邀,派駐越南指導改革公共衛生行政及調查改善鄉村衛生工作。

陳柯女士說,在陳教授多年從事公共衛生教學及研究的過程中,他特別感受到醫事人力及群體醫學的重要,也在這方面多所盡力。1970年的春天,陳教授教授更獲美國哈佛大學邀請,在著名的Cutter演講會中以「Health Man Power」為題,舉行一場特別演講,獲得相當大的轟動及榮譽。世界衛生組織更希望聘陳教授為專員。陳柯女士回憶起這一段,她說「陳教授一向很有愛國心,她在國外的時候,常跟我說自己的國家都還沒有完全上軌道,怎麼幫別人」。

我國退出聯合國後,陳教授辭卻了世界衛生組織顧問,專心整頓臺灣的公共衛生工作。更針對臺灣各地的空氣污染、水質進行全面調查。直到他住進臺大醫院檢查身體之前,還再進行新北市三重的空氣污染調查工作。

陳柯女士回憶起陳教授最後的歲月,感傷地指出,陳教授晚年,對臺灣逐漸發展成工業社會,其衍生的空氣污染及水污染問題相當關心。他晚年和行政運衛生署合作的研究課題,主要集中在環境衛生問題(以哈佛大學的演講論文為基礎,獲農復會之贊助,在貢寮、澳底地區建立示範保健站,作為社區醫學發展的第一站,這各社區醫學站後來由葉金川繼續進行,也成為全民保險的實施雛形)、臺灣老人問題及制度的研究為四大項研究。而臺灣老人問題也成為陳拱北教授過世前一年,赴東京參加第十屆亞太地區醫學聯盟會議特別專題演講的題目。

1977年的冬天,陳教授頗覺身體不太舒服,到臺大醫院檢查,不料竟是最難纏的胰臟癌,事態嚴重立即住院,由當時的外科主任許書創為其開刀診治,但已無能為力。陳拱北是臺大醫學院癌症預防中心的總幹事,入院的前一天,還恰好做了一場防癌的演講,造化弄人,最後竟還是癌症奪走了陳拱北的生命,陳柯秀貞女士談到這裡,也不禁黯然。

在陳拱北臥病的最後幾天,他一直在病榻上吐大氣,陳柯女士便對他說「你嘆氣什麼、艱苦什麼,我知道;你在掛念什麼,我也知道。我不是醫生,沒有辦法挑起你的志氣,但是,我一定會鼓勵你的學生來完成你的心願,這些研究一定會繼續做下去。」

預防醫學持續推動

一九七八年二月的那天晚上,陳教授合起眼睛,很安心地走了。陳柯女士談起這段往事,含的淚說,後來她為陳拱北預防醫學基金會的奔走成立,各項研究工作的繼續推動,是她對先生的一個承諾。

後來,在臺大醫學院的圓形教室,舉行基金會的籌備會,連震東先生(與陳教授同為日本慶應大學校友)第一個站起來發言,肯定陳教授的成就,暢談成立基金會,當下募得一百六十萬元基金,作為日後預防醫學研究、公共衛生人才培育及社區醫療服務工作的基金。而陳教授生前已完成80%的「臺灣地區鄉鎮市區別及其他分類地區別各種癌症死亡率彩色地圖」最後著作,也在吳新英教授及學生葉金川、鄭玉娟的持續努力下完成。

前臺大醫學院院長魏火曜從陳拱北預防醫學基金成立到現在,都依直擔任基金會董事長,不時幫助這個基金會。他談及陳拱北,不時表示陳拱北是愛研究,能做事的人,所以他從心理疼他,幫忙他。民國六十四年,魏火曜院長便推薦陳拱北為中央研究院院士,但最後投票時,有人持反對意見而做罷,第二年,有些人暢誠再提名陳拱北為院士,陳拱北只是淡淡地說「基督徒不追求名義上的事情,要的只是默默研究」再過世前,臺大以內定陳拱北出任醫學院院長,陳拱北還向妻子陳柯秀貞表示「不一定接受,政府勉強他做,他才做」這樣一個只做事不問名的醫學界前輩,這一次獲頒特殊貢獻獎,不足以為他在公共衛生界燃燒的光芒再添多少光環,但足以提出一個典範,告訴大家為理念奮力投入,終生不悔的生命態度,是何等的光榮燦爛。

澳底醫療保健站

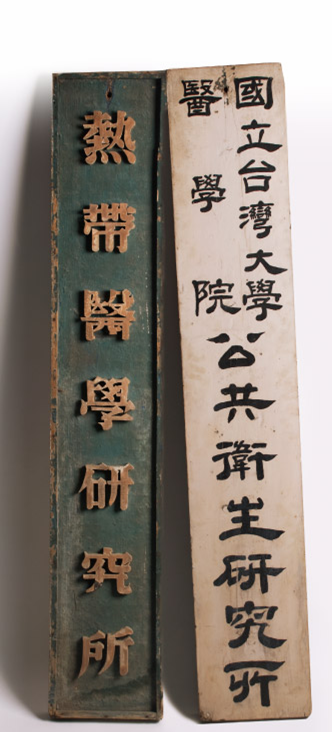

臺大公共衛生研究所(圖片提供:陳拱北預防醫學基金會)

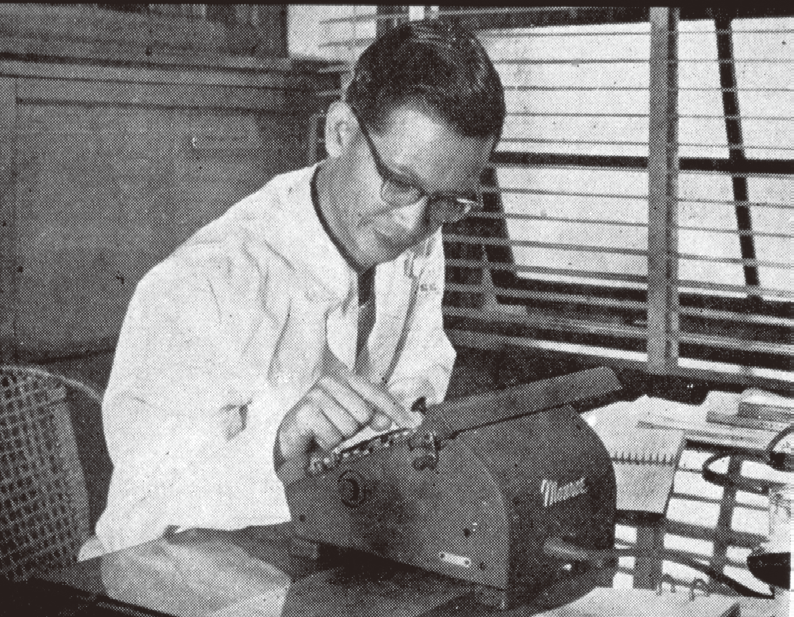

1959年陳拱北教授率團前往進行烏腳病調查(陳教授為後右三,圖片提供:陳拱北預防醫學基金會)

吳新英教授(圖片提供:陳拱北預防醫學基金會)

臺北公共衛生教學示範中心

資料來源:

- 財團法人厚生基金會-醫療奉獻獎 陳拱北(http://www.hwe.org.tw/Html/WinnersPage?Id=138)

- 永遠的陳拱北 / 張秀蓉, 江東亮著

延伸閱讀:

- 【呂讀台灣】為台灣健保制度灑下火苗!陳拱北一手催生公衛 杜絕兩大流行病貢獻卓越 (https://www.youtube.com/watch?v=C857PoFnLm4)

- 【台灣演義】公衛之父 陳拱北(https://www.youtube.com/watch?v=DCbqRvzwUbI)

更多生命影響生命的故事...(連結)