要當一個好的臨床家,一定要多看病人,對病人發生興趣

,並且要把病人當作你的教科書。

-李慶雲教授,兒科大師李慶雲 : 他的時代他的故事

詹建富/專訪,文章轉載自財團法人厚生基金會

生平

李慶雲教授,1928年生於高雄縣湖內鄉,臺大醫學院醫學系畢業,先後取得美國華盛頓大學醫學院預防醫學博士、韓國首都醫科大學博士。返國後,在臺大醫院小兒科服務四十六載,一生投入疫苗研究與安全性評估,出任衛生署預防接種委員會召集委員,參與國內疫苗政策與疫苗傷害賠償辦法制定,有「臺灣疫苗之父」美譽,曾獲衛生署頒發的一等衛生獎章。

他是國內自行研發疫苗的第一人,也是小兒科感染癥的權威,對小兒疫情的靈敏度,有如「天線」;尤其一手觸診絕活,被醫界喻為「神手」。國內、外預防接種政策,有不少來自他心血與智慧的貢獻。

臺大醫學院小兒科教授李慶雲的一生,正好是一部臺灣疫苗發展史的縮影,醫界譽其為「臺灣疫苗之父」;他對任何獎勵、褒詞卻總是謙辭,他說:「每一位病人都是我的老師,我才有今日的成就;獎,應該頒給病人。」

出生於高雄縣湖內鄉的李教授,最初並非學醫,父親是農會小職員,家裡雖有幾分薄田,只算小康。中學畢業後,考上成大工學院機械系,原以為可以出口氣了,父母也滿足於他的表現;但是,李教授不騙自己,機械他不感興趣,念了一學期,適巧聽說臺大醫學院招收預科學生,於他瞞著家人,和十多位同學北上應考,結果,只有他一人上榜。李慶雲想:負笈北上開銷大,家裡負擔不起,大概只有放棄了。沒想到,父親卻一口同意他到臺北學醫,第二年,李慶雲獲獎學金資助,一個月四十斤米加上少許零用金,解決了他的生計。

根絕傳染病 立志終生研究疫苗

1953年,李教授自臺大醫科畢業,獲臺大醫院小兒科主任陳炯霖賞識進入小兒科服務。每逢日本腦炎、小兒麻痺、流行性感冒或輪狀病毒腸炎大流行,臺大在常德街西址的兒科病房,連走廊上也擠滿了病患,三名住院醫師要應付不斷湧入的求診人潮,使得急診室像菜市場般鬧烘烘,每人疲於奔命。李慶雲深刻體驗到:唯有發展好的疫苗,從預防做起,才能根絕傳染病;因此,立志以疫苗研究為終生目標。

後來,李教授進入美國海軍第二研究所擔任研究員,學習病毒學、組織培養及流行病學。在那兩年,他除了跟著老師到各地進行日本腦炎、砂眼及德國麻疹的流行病學調查外,大部分時間裡,他一頭栽進研究室做病毒培養、鑑別及血清抗體檢驗。當時,正好臺灣剛引進組織培養技術,他以麻疹病毒及日本腦炎並讀作組織培養,經純化及減毒過程後,研發出李氏麻疹疫苗、日本腦炎不活化病毒疫苗及日本腦炎弱毒活疫苗。本來是順理成章地研究、實驗,他作夢也沒想到,自己竟成了臺灣從事疫苗開發的第一人。

李教授至今最為人所樂道的軼聞是:他不止實地鑽研疫苗的開發,一有了初步成果,竟拿著自製的疫苗,分別為兩個女兒及兒子接種,讓自家人率先成為「人體試驗」受試者。臺大小兒科教授陳炯霖說,當年發明牛痘預防天花的英國金納博士(Dr.Jenner),也是讓自己小孩當實驗品,接種牛痘;李慶雲比起醫學先驅的勇氣,不遑多讓。李慶雲也承認,「當時確實大膽了些!但若是沒有相當把握,我也不可能拿自家人的命開玩笑。」

這些早年接種他研發疫苗的小孩,經過三十年持續追蹤下來,至今仍可證明疫苗的有效性;尤其是,自人體腎臟細胞所培養的日本腦炎疫苗,它的免疫效價至今全球無人能及。只可惜,這三種由本土研發的疫苗,因政府政策性的採用進口疫苗,致失去進入的機會。李教授雖以此自豪,但也難掩一絲遺憾。

今日臺灣的B型肝炎防治成效,已成為傲視全球的「臺灣經驗」。中央研究院院士宋瑞樓及陳定信都認為臺灣能成為全球B肝防治的示範地區,李教授居功厥偉。猶記十多年前,國內為了是否該引進B肝疫苗,曾引起一場大論戰,部分學者對B肝疫苗成效存疑,有的小兒科醫師還疾呼:「別讓臺灣新生兒當白老鼠!」在強烈的反對聲浪下李教授卻獨排眾議,主張讓新生兒完成接種B肝疫苗,以求早日將此一「國病」連根拔除。他的建議獲時任衛生署(現衛生福利部)許子秋署長採納,推行讓新生兒到學齡兒童逐步接種B肝疫苗的防治計畫,好讓下一代擺脫肝硬化、肝癌的威脅。如今這項前瞻性政策的成果,舉世共睹,李教授也因而獲衛生署頒發衛生一等獎章。

除了疫苗研究蜚聲國際外,李慶雲在小兒科感染癥方面,更是國內的權威,對流行疫情的推斷,尤為精準;大家都視他為小兒疫情的「天線」,只要是李教授預測的流行警報,從未失真。臺大醫院病毒室主任高全良說,李P(教授)對流行性感冒病毒的預測,有如神算;檢體才送達病毒室,他即刻判斷,事後檢驗結果證明八九不離十。

看病眼到、心到加「神手」到

臺灣大學前校長陳維昭及臺大名譽內科教授謝維銓也都稱讚李教授,他的研究工夫最紮實;不僅經常指導臺大及其他醫院的院內感染管制政策,推動起各醫院間的感染癥討論會,更是不遺餘力;而對小兒科傳染癥的臨床診斷經驗、預警靈敏度,更足堪年輕一輩的導師。因此,馬偕醫院副院長黃富源及長庚兒童醫院院長林奏延都說,小兒科醫界只要過有疑難雜症,大家討論後的結論都是:「先請教李慶雲,準沒錯!」

數十年來,一直維持身材瘦高的李教授,除了腿長外,也有一雙出了名的「神手」當時臺大小兒科主任張惠美形容,老師的手有如超音波,在她當住院醫師時,學習如何操作腹部超音波,在科技的「第三隻眼」輔證下,竟然與老師用手觸診的判斷不差一毫。而且,老師的手只要摸摸病童的肚子,就能摸出隱藏在腹中的腫塊或膿瘍,其診斷傷寒的功力,更列臺大小兒科一絕。

臺大小兒科教授呂鴻基表示,雷氏症候群、川崎氏症等許多臺灣首見的病例,都是李教授發現的。尤其是他的理學檢查十分徹底,以川崎氏癥為例,他首次發現這類病兒的屁股會紅腫,「因為他為病兒檢查時,一定從頭到腳,連小屁股也看。」這種看病時心到、眼到、手到的工夫,年輕醫師還得學習。

多年前,一名花蓮病童到臺大住院,因高燒不退,白血球數值又偏低,其他醫師診斷為組織細胞吞噬紅血球癥(HMR),得了這種疾病等於宣告死亡,醫師只能以類固醇退燒,別無他法。但李教授突發靈感,建議停藥,沒多久,檢驗報告證實,他確實得了傷寒。病童痊癒出院時,家長向李教授跪地稱謝。李教授沒邀功,自認如此的診斷功力,是來自「天生的第六感吧!」

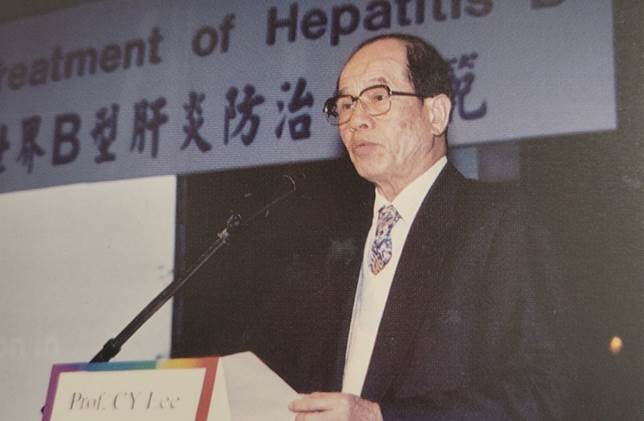

李慶雲教授於國際B型肝炎國際研討會中講述臺灣經驗

2000年李慶雲教授教學迴診剪影

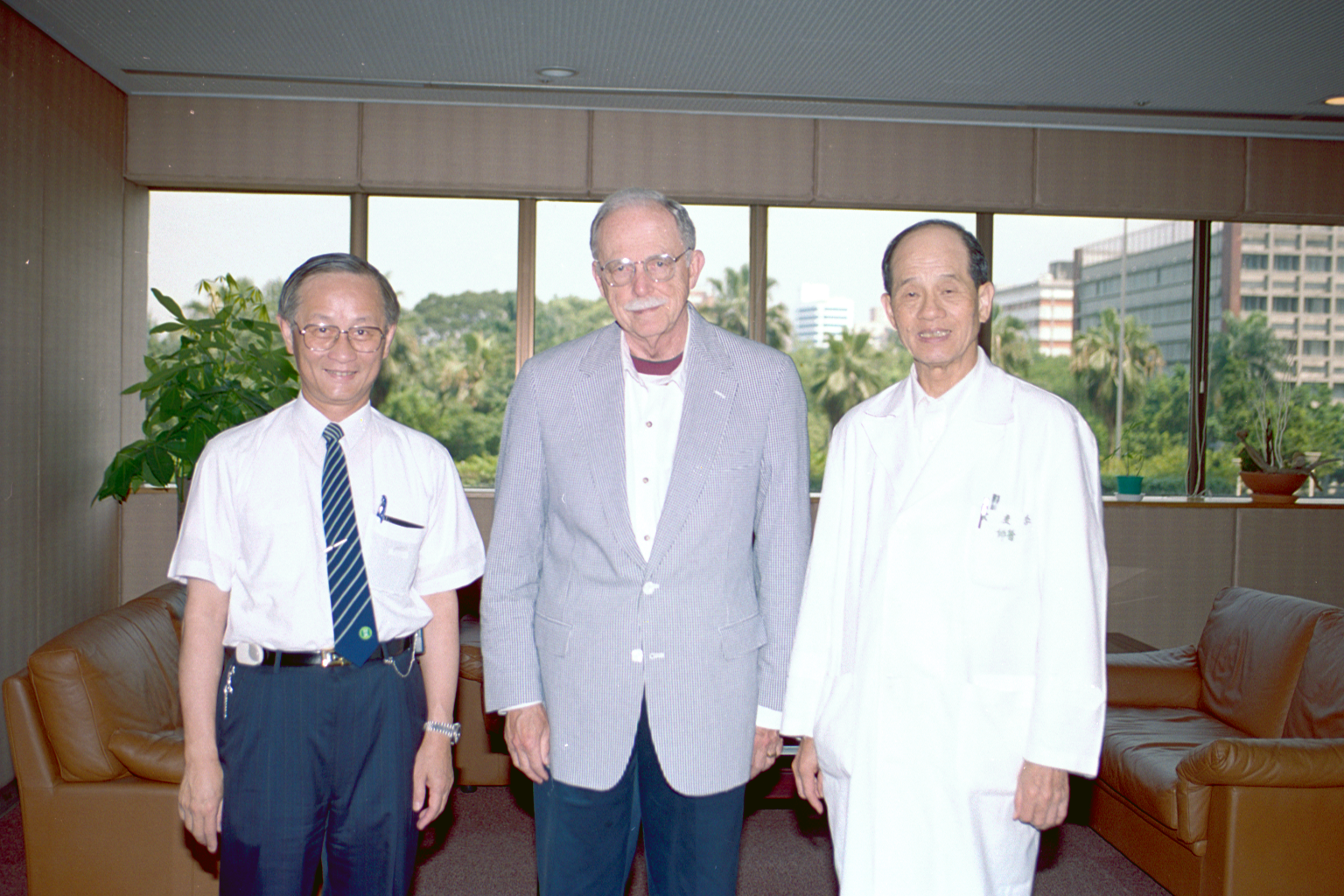

2000年李慶雲教授接待外賓拜訪時任臺大醫院院長李源德

資料來源:

- 財團法人厚生基金會-特殊貢獻獎 李慶雲(http://www.hwe.org.tw/Html/WinnersPage?Id=303)

- 李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會(https://leecy.org.tw/)

- 兒科大師李慶雲 : 他的時代他的故事 / 李慶雲口述 ; 張秀蓉, 劉清泉, 呂俊毅編著 ; 孫梅芳口述記錄

- 感染與疫苗 / 李慶雲,謝維銓總編輯

線上影音:

- 【台灣演義】疫苗之父 李慶雲 2022.05.01 | Taiwan History(https://www.youtube.com/watch?v=hsCy_000ANc)

- 【呂讀台灣】與病毒賽跑...半世紀來"台灣疫苗"大躍進 台大神醫"李慶雲"為救女兒創李式疫苗!退出聯合國後台灣面臨"疾病"考驗...( https://www.youtube.com/watch?v=p77FNkHBSdA)

更多生命影響生命的故事...(連結)