秉持著以病人為中心,終身做一名醫界的學徒。

-宋瑞樓教授,摘自醫者之路 : 台灣肝炎鼻祖宋瑞樓傳

張嘉芳、張耀懋/專訪,文章轉載自財團法人文教基金會

肝炎研究 出了四位院士

肝病侵擾中國人數千年,宋瑞樓教授的肝炎血清研究真正拉開全面對抗、預防與治療的長河;臺灣肝炎聖戰的英名在國際發光發亮,肝炎研究這一門系,徒子徒孫連同他,至今已出了四位中研院院士,是醫界中最興旺的院士家族。

1917年,宋教授誕生在新竹客家,父親宋燕貽是公醫。耳濡目染,從小他就立定志向從醫,成績都保持全班第二名,「因為第一名固定給日本人」。

「走外科吧!」宋燕貽念念不忘這未完的志願,因為「外科最具有將病患從死亡線上搶救回來」的本領。

這也是日治時代醫學生的首選。只是幾次外科實習經驗讓宋教授斷了這念頭,「手術房很熱,我身體不好,待不了幾分鐘!」他只得接受事實,「而且我的手也不夠巧。」

「臺灣第一」 讓他動念頭

在那個還搞不清肝病還有分不同型別的時代,臺灣幾乎每五個人就有一人曾是肝病患者。日本的肝病患者本就較歐美國家多,臺灣更勝於日本。宋教授看到當年臺北帝國大學醫學部第三內科的日籍教授澤田藤一郎研究報告,看到臺灣人的原發肝癌特多,在日本從沒見過。

這個發現讓宋教授感觸很深。「為什麼他們下課後都有忙不完的工作?」他其實從小就有一點社會主義性,看到家境較差的同學不能和他一樣念書求學,他都會暗自難過;何況是看到臺灣肝病幾乎在全球獨占鰲頭。因此,他對肝病研究動心起念。加上實習時,聽到許多病人稱讚內科,生化研究也活潑有趣,讓他決定投入。澤田藤一郎是他的啟蒙老師,帶領他接觸胃腸肝膽的消化系統領域,這也打開臺灣科學對抗肝炎的序幕。

父親身教 擔重擔不落跑

宋教授當年做肝炎研究,雖都是在實驗室工作,卻不輕鬆。除了抽血、還要驗病患的大小便、抽胃液等,全是小醫師操刀,沒有技術員可以分擔。

當醫師要有嚴謹態度及科學專業精神,用藥劑量須非常精準;對病人各種血液及糞便檢驗,宋教授的父親從不假手他人,唯有通過檢體才會發現任何蛛絲馬跡,父親的言教與身教一點一滴影響他。所以當兩個前輩因工作負擔重全落跑了,宋教授就一肩承擔下來。也幸好他咬牙苦撐下來,才能有最紮實的訓練,造就他在肝炎研究上的宗師地位。

血清研究 引進分食概念

中國傳統社會都將肝病歸咎於勞累,即使現在很多醫藥廣告中,還是以消除疲勞為肝病治療的訴求。但「肝病是病毒感染,而且與飲食的經口傳染有關。」宋教授的血清研究基本上切斷了「勞累」與「肝病」的必然關係,同時也將「分食」的概念帶進肝病預防領域,後來國內盛行的衛生筷與公筷母匙的觀念,都間接來自他的功勞。

「我看到不少病人,來診時就已經是末期了。」宋教授每想起這些病患都很感慨,「如肝硬化,幾乎都已經是大肚子、有腹水的,我都沒辦法治療。」但是,A型肝炎血清檢查,可以在未發病前就確認,提前治療。

B肝盛行 推動疫苗接種

1970年,發現B肝病毒的澳洲學者布侖伯格(B. S. Blumberg)對B肝的分布調查發現,臺灣幾乎高居世界之冠,一百名正常人口中,就有十三人帶B肝病毒,同研究中的其他地區感染率皆相當低,臺灣B型肝炎的盛行,才廣受重視。宋教授的肝炎血清研究,界定B型肝炎的體液傳染途徑,另發現本土B肝患者多經由母體垂直感染,再經大弟子、也是中研院院士陳定信的發揚光大,師徒共同推動的B型肝炎疫苗大規模接種,雖然有些雜音,但確讓臺灣B肝得以控制下來。其實也間接帶出了後來治療B肝、C肝等的藥物干擾素等的發展。說他是臺灣、甚至全球肝炎先驅都不為過。

專注研究 沒料一腳踩空

不僅在學術成就及對國人的貢獻。宋教授對研究及醫療工作的執著,也成後輩的典範。有一次,他用口吸一份A肝患者的血清,因太專注了,聽見有人喊「宋教授」,猛回頭、一分神,就不小心把血清吸到嘴裡,兩周後出現急性肝炎症狀,四十多年後,體內還有A肝抗體。

還有一次,專注胃內視鏡片子,沒想到走著走著,一腳踏空,整個人從高處墜下,當場昏厥。後來恢復意識,才發現自己掉入電梯與牆壁間的狹小空間,幸好敲打呼叫、引人注意,才被救出,這起事件隔天還上了報紙,他事後回想仍心有餘悸,若當時有人按電梯就慘了。

念茲在茲 要以病患為尊

「以病患為尊」則是宋教授最念茲在茲的身教。陳定信回憶,當年有一病患手頭不寬裕,身上僅三百元,扣掉車費只剩二百八十元,宋瑞樓當場要學生回答「剩餘的錢會做哪些檢查?」透過問答互動,讓學生設身處地,給予病患最必要的檢查及醫療處置。

有次宋教授巡診,一旁學生報告病人肚子痛,他一聽很不高興,當場問對方是什麼樣的痛?陣痛或絞痛?何時痛?怎樣痛法?哪種姿勢最痛?飯前與飯後的疼痛差異?他認為醫師必須仔細詢問病史,「花三分鐘怎麼看病?」

啟發動腦 答錯責沒教好

宋教授喜歡啟發學生動腦思考,一旦對方犯錯或答案不適當,他也不罵人,反而會怪自己「沒教好。」陳定信記得有位女同學曾被問哭了,宋說「不好意思,不是故意把妳弄哭,但我下次照樣問。」嚴格目的是要讓學生記住、不再犯錯,成為一名好醫師,以免日後害人,因為「吃虧的、永遠是病人」。

肝病防治學術基金會執行長許金川也說,宋教授視醫學為良心事業,看到健保制度下,醫病緊張關係與疏離,他非常自責,認為自己沒把學生教好,口中常掛著要「切腹自殺」。

不手把手 關鍵時機提問

另一名大弟子、也是中研院士廖運範說,宋教授啟發式教學奠定紮實基礎,「老師不會拉著你的手走,不會為你鋪路,可是適當時機、不著聲色的提問,關鍵問題提醒你注意研究進度及方向。」廖運範第一次寫論文時,自認自己寫得很好,結果整篇文章被宋教授改到「體無完膚」、乾坤大挪移;但他也從中學習到論文架構及寫作技巧,虛心檢討後,果然文章被改情況愈來愈少。

宋教授認為「討論學問無階級之分」,即使師生爭得面紅耳赤,他也不生氣,因真理只有一個;當他聽到學生有成就、成為院士,反而比自己獲選還興奮。「四十歲以上的臺大醫學畢業生只要聽到宋教授就會肅然起敬。」陳定信說。

有妻扶持 來世還要一起

事業成功的男人背後總有默默付出的偉大女性,宋教授能全心投入工作是因為妻子的支持,兩人相識結婚也是眼科名醫的岳父吳鴻麟一手促成。「父親與母親感情很深厚。」宋教授二女兒宋文玲說,母親全心全意照顧父親,還扮演父女溝通橋梁角色,宋文玲印象中的父親溫和、話不多,喜歡她們提出問題,即使意見不同,他也不生氣,會仔細聽孩子的想法,適時給予意見。

宋教授的小舅子、醫師公會全聯會前理事長吳運東也說,姊姊與姊夫的感情非常好,即使兩人相差十多歲,八十多歲的姊姊仍一直照顧九十四歲的姊夫。宋文玲也透露,兩人互相扶持,彼此感謝對方,母親曾開玩笑說「下輩子還要在一起,但男女角色互換。」

走過近一個世紀,宋教授是傾一生之力,讓臺灣更健康的仁醫。

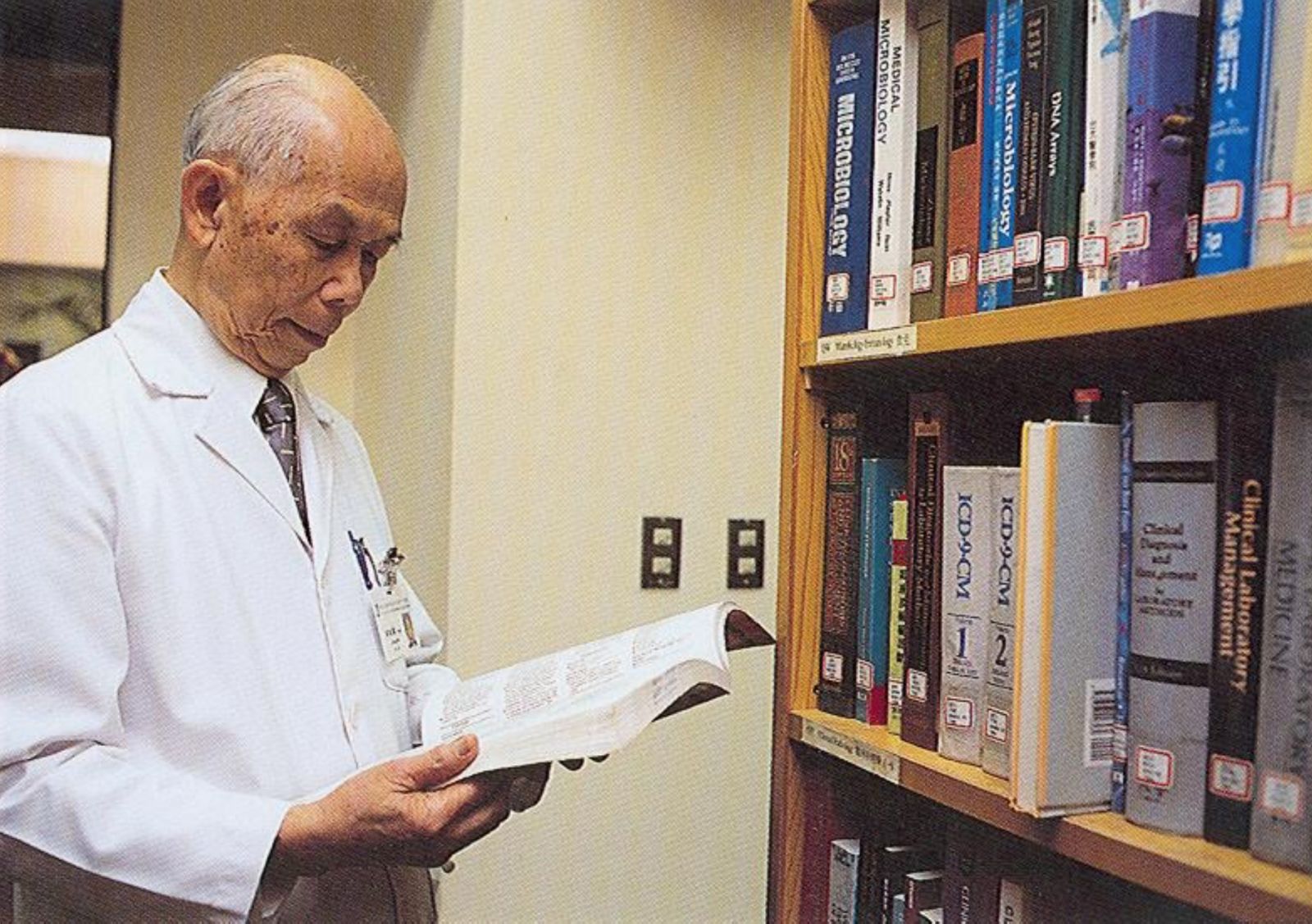

2007 年宋瑞樓教授於和信醫院閱覽圖書資料(圖片提供:和信治癌中心醫院)

.png)

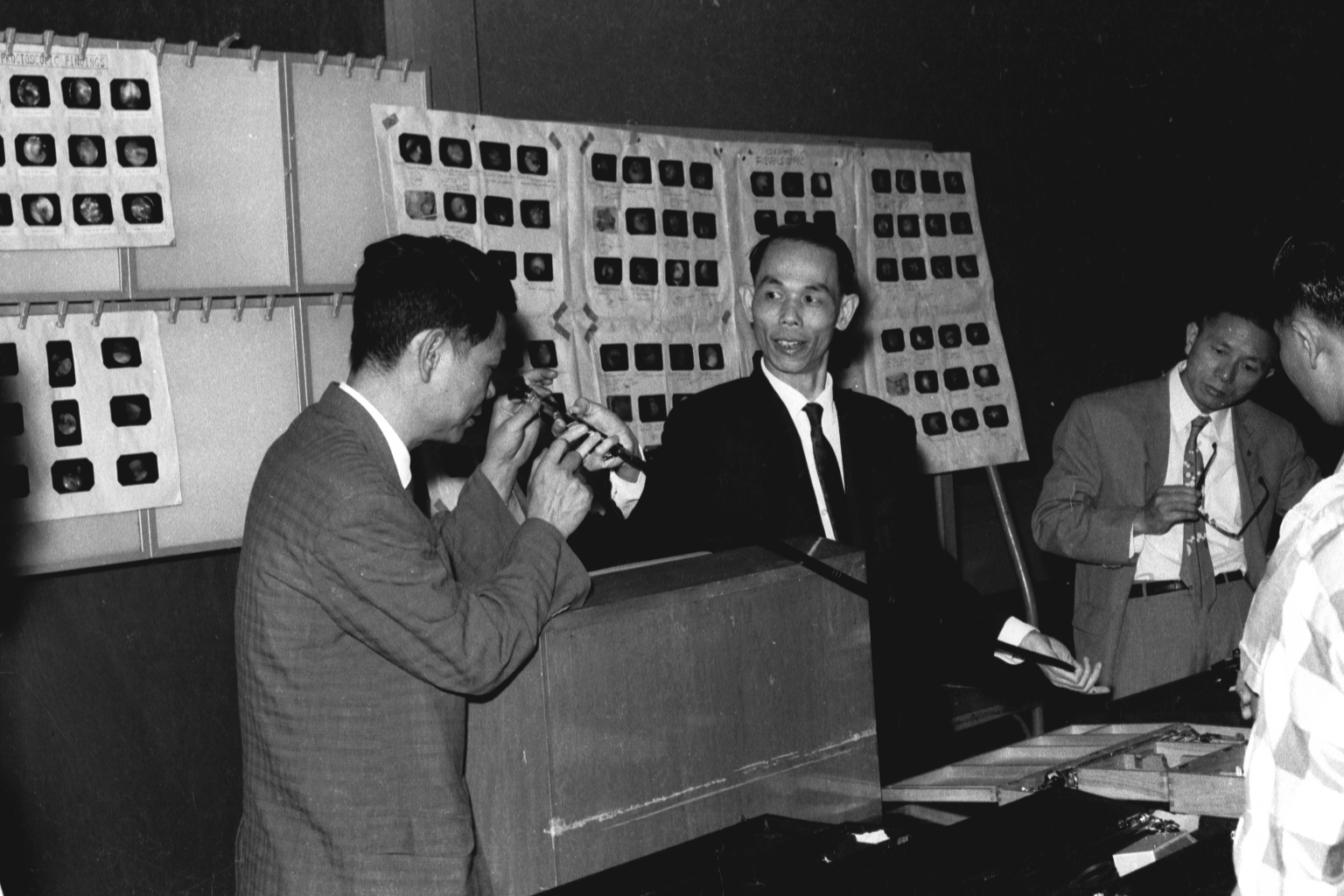

1966年美賓州大學內科主任教授 Dr. Henery J. Tumen至本院參訪(宋瑞樓教授為右1)

1966年宋瑞樓教授任教廿五週年紀念

資料來源:

- 財團法人厚生基金會-特殊貢獻獎 宋瑞樓(http://www.hwe.org.tw/Html/WinnersPage?Id=256)

- 宋瑞樓教授榮退紀念特輯 / 財團法人宋瑞樓教授學術基金會編 當代醫學雜誌社協編

- 臺灣記得您 為臺灣肝炎奉獻的醫生-宋瑞樓(https://taiwan.k12ea.gov.tw/index.php?inter=people&id=32)

線上影音:

- 【我的科學家朋友】您是否曾屬於B型肝炎感染圈呢?臺灣肝病醫學之父-宋瑞樓(https://www.youtube.com/watch?v=HEULoHxzkHA)

- 【民視台灣學堂】這些人這些事-值得感念的宋瑞樓教授(https://www.youtube.com/watch?v=hKY-wlNkVr8)

更多生命影響生命的故事...(連結)