簡介:微創 vs 傳統神經外科手術

因為光學儀器,手術器械與技術的進步,加上高科技的立體定位導航系統與神經監測系統,目前對於許多神經外科常見疾病均可施行腦部微創手術治療。這些常見疾病包括腦下垂體腫瘤、顱底腫瘤、腦出血、動脈瘤等疾病。隨著經驗的累積,這種微創手術可以減短手術時間、保存正常腦組織、減少手術中的失血量、傷口較小且美觀、病患恢復較迅速、感染率較低,故是安全且有效的創新手術方式。

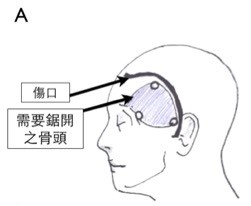

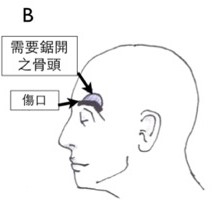

提到傳統神經外科腦部手術,通常大家會想到先要在頭皮上劃一個大大的傷口(往往長達12-15公分),之後把頭皮翻開到臉部後,在頭骨上打二至三個洞後,再把頭骨鋸開(圖一之A)。之後呢,神經外科醫師還要將正常的腦部勾開(brain retraction)才可以看到腫瘤或病灶。 將近有兩世紀的腦神經外科開顱手術皆是如此進行的。

圖一 傳統與微創顱手術方式之比較

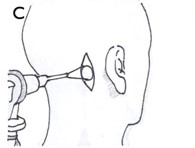

而近十年來蓬勃發展的腦神經微創手術則是藉由較小的傷口達到相同的手術目的。比如說經由鼻子切除腦下垂體腫瘤(圖一之B),顱底腫瘤(如聽神經瘤圖一之C),或經眉毛進行動脈瘤夾除手術(圖一之D)。 微創手術之優點包括傷口小,手術時間短,失血量較少,病患恢復較快,故住院時間可以縮短。 但與傳統的開顱手術最重要的不同之處乃在於微創手術不需要將腦勾開,故因手術而造成腦部傷害的機會較傳統手術低。

但重要的一點是,並不是所有病灶都適合用微創手術進行切除。目前雖有報告指示將近九成的腦部病灶直接可以利用微創手術順利切除,但是否適合用微創手術還是需要專業的神經外科醫師判斷。

以下針對常見微創神經外科手術作介紹。大致上將常見手術分作(1)腦下垂體腫瘤手術(2)顱底腫瘤手術(3)腦瘤與腦出血手術(4)腦動脈瘤手術。針對手術本身之適應症、優缺點、限制 、風險與併發症作介紹。最後亦會提供網路資源與動畫短片介紹。

腦下垂體腫瘤手術

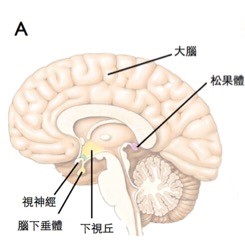

腦下垂體(pituitary gland)位於顱底中央的蝶鞍部(sella turcica) (圖二之A),分泌各類賀爾蒙以調控人類生長發育、水份代謝、 產後哺乳、以及甲狀腺、腎上腺、性腺等內分泌器官的功能,故腦下垂體可說是是我們內分泌系統的樞紐。腦下垂體實際大小僅一立方公分,重量約 0.5 公克,但此彈丸之地卻是顱內腫瘤的好發位置,將近有十分之一的腦瘤係源自腦下垂體。

腦下垂體瘤大多數為良性,依據其是否分泌賀爾蒙,可以分為兩大類:功能性垂體瘤與非功能性垂體瘤。前者可能造成巨人症或肢端肥大症(生長激素瘤,growth hormone tumor)、庫欣氏症(腎上腺皮質促泌激素瘤,ACTH tumor)、溢乳症(泌乳素瘤,prolactinoma)、甲狀腺功能亢進(甲狀腺促泌激素瘤,TSH tumor)等內分泌病變;後者在初期無症狀,但若腫瘤生長擴大壓迫視神經路徑 或其他腦組織時,則會導致視野缺損或其他神經功能障礙。當病患出現內分泌功能障礙或視野缺損時,宜儘快接受治療。

腦下垂體瘤的治療方式包括藥物、放射線、與手術治療等方式。 藥物治療的對象主要針對功能性垂體瘤,尤其多巴氨促效劑(dopamine agonist)對於泌乳素瘤,可以有效抑制腫瘤生長與調節內分泌功能;抗生長激素(octreotide)對於生長激素瘤則有不錯的治療效果。放射線治療近年來配合立體定位技術來進行高準確度的腫瘤照射,新的儀器如電腦刀 (cyberknife)、加瑪刀(gamma knife)對於腦下垂體瘤的療效亦十分顯著。

手術是腦下垂體腫瘤常見的治療。大部份的腦下垂體腫瘤是良性的,若手術完整切除,此疾病即已治癒,不需後續化學治療或電療。以下狀況病患可能需考慮手術:(1)功能性腦下垂體瘤患者對藥物治療反應不佳或出現副作用 (2)大型的非功能性腦下垂體腫瘤壓迫神經組織導致視野缺損或其他神經功能障礙 (3)急性腦下垂體腫瘤出血(Pituitary apoplexy)。

腦下垂體腫瘤手術最常見的類型有:

- 顯微鏡經蝶竇手術 (microscopic transsphenoidal surgery)。

這種手術可以經由鼻孔或唇內進行。手術需要在鼻中隔或上牙齦處做切割,手術結束後再作修補。 - 開顱手術 (transcranial surgery)。若腦下垂體腫瘤過於巨大或無法以經蝶竇手術安全切除,則可選擇開顱手術。目前開顱手術亦可以經眉毛手術進行(圖一之D)。

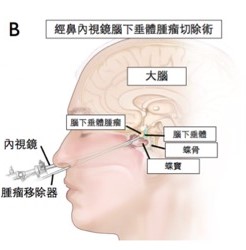

- 內視鏡經蝶竇手術 (endoscopic transsphenoidal surgery)。這種手術是一種較新的手術方式。神經外科醫師將內視鏡置入病患鼻腔,經由蝶竇到腦下垂體窩附近進行腫瘤切除(圖二之B)。在大部份醫學中心的神經外科醫生皆可以利用經鼻內視鏡經蝶竇手術安全的切除大部份的良性腦下垂體腫瘤。

圖二 (A) 腦下垂體的大體位置與視神經之關係(圖出自http://janagroscost.com/?pg=pineal) (B) 經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除術之示意圖(圖出自http://www.cancer.umn.edu/cancerinfo/NCI/CDR579645.html)

適合接受經鼻內視鏡手術之腦下垂體疾病包括:腦下垂體腫瘤, Rathke氏囊腫 (Rathke's cysts)與部分的顱咽瘤(craniopharyngioma)等。

經鼻內視鏡手術的優點:

不需在鼻中隔作切割,對鼻腔粘膜的破壞較低,故手術後病患的不適感會較少見。另外內視鏡的優點是解析度較高,故手術中醫師可以看得比較清楚,並可利用30度內視鏡檢查是否腫瘤有完全切除。目前有研究顯示內視鏡手術(較傳統手術)有較高的腫瘤切除率與較低的併發症。

缺點與限制:

需要內視鏡專用的手術器械。

風險與併發症:

與傳統手術相似,經鼻內視鏡手術之併發症包括感染,出血,視神經傷害,尿崩症(diabetes insipidus),腦下垂體賀爾蒙不足與腦脊髓液外漏(cerebrospinal fluid leakage)。整體手術後之嚴重併發症之發生機會低於8-10%。輕微的感染多數以抗生素治療即可治癒,但若發生嚴重感染(如腦下垂體化膿)則有可能需接受引流手術。手術後鼻腔流血多數會慢慢改善,但亦有少數案例需要接受止血手術。尿崩症與腦下垂體賀爾蒙不足,又可分為暫時性或永久性,需要補充賀爾蒙並定期抽血檢查。一般來說永久性的腦下垂體賀爾蒙不足之機會低於5%,這些病患需終身補充賀爾蒙。腦脊髓液外漏發生之機會為3.5%,手術中會使用組織膠或自體脂肪組織來修補腦膜破洞,手術後需臥床並接受腰椎腦脊髓液引流(lumbar drainage)約5-7天以利腦膜破洞愈合。手術中發生傷到內頸動脈的機會極低(0.5%),但若發生則有可能有生命危險。目前研究顯示,內視鏡手術(較傳統手術)有較低的併發症比率。至於麻醉風險通常和年紀與心肺肝腎功能有關,手術前通常會諮詢麻醉科醫師之意見。其餘風險包括:中風,心臟病發作,下肢靜脈栓塞等。

另外,若手術無法順利完整切除腫瘤,則有可能需要接受開顱手術或放射線手術治療。

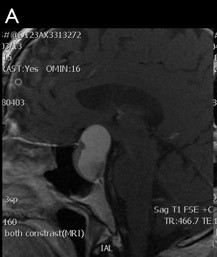

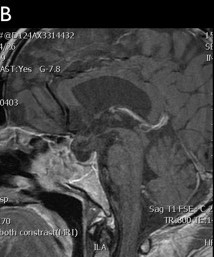

圖三 (A) 腦下垂體腫瘤壓迫到視神經,術前核磁共振檢查 (B) 經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除術後腫瘤完全切除且視神經壓迫獲得緩解

顱底腫瘤手術

顱底(skull base)是我們人體解剖結構最複雜的部分。此處有許多重要的血管與神經穿過該地區,神經外科醫師必須在神經與血管中切除腫瘤並保留所有正常構造與組織,病患才能有良好的恢復。這使得顱底手術具有非常高的挑戰性,也因此顱底手術是神經外科裡最具困難度的手術。隨著神經外科微創手術的進步,部分顱底腫瘤亦可以利用經鼻(圖一之B),耳後(圖一之C)或經眉毛 (圖一之D)內視鏡微創手術安全順利的切除。

適合接受微創內視鏡手術之顱底腫瘤包括:顱底腦膜瘤,聽神經瘤,脊索瘤(chordoma),軟骨肉瘤(chondrosarcoma),與鼻腔之惡性腫瘤等。

優點:

不須勾腦,故手術後腦部傷害與腦出血之機率極低,手術中失血量較少,通常手術後病患恢復較快。

缺點與限制:

若手術中需要修補腦膜,技術較為困難。在技術成熟的神經外科醫師處理之下,手術後腦脊髓液外漏之機率可降低至5%以下。

風險及併發症:

微創手術之風險與併發症基本上與傳統手術類似。風險可以分作麻醉風險與手術本身之風險。麻醉風險通常和年紀與心肺肝腎功能有關,手術前通常會諮詢麻醉科醫師之意見。手術本身之風險簡單來說包括出血,感染,與神經傷害。手術後若有嚴重出血之狀況可能需要接受另一次手術以止血。上述已提到微創手術之術後腦出血之機會已較傳統開顱術低。輕微的感染通常只需以抗生素治療即可, 但嚴重之感染(如化膿)可能需考慮手術清創。基本上,需要接受再次手術之機率低於2-3%。神經傷害之部分要看腫瘤所侵犯的神經與侵犯之嚴重程度與時間而定。神經傷害亦可分作暫時性與永久性,可能造成嗅覺與視力變差或喪失,複視,咀嚼障礙,顏面神經失調,聽力受損或喪失,與吞嚥障礙等等問題。任何腦神經外科手術皆有可能造成死亡,癱瘓與植物人的機會,只是這機會極低。另外,若手術無法順利完整切除腫瘤,則有可能需要接受開顱手術或放射線手術治療。

腦瘤與腦出血手術

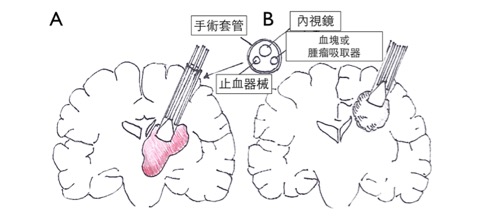

近幾年來腦部微創手術發展蓬勃,台灣的神經外科醫師在腦瘤與腦出血手術方面也有許多創新的發展與成就。傳統的腦瘤與腦出血手術皆需經過正常的腦部才能到達須清除的血塊或腫瘤,故手術中往往需要勾腦以增加手術視野。這樣的缺點是正常的腦部會受到一定程度的傷害。創新的微創手術是經由透明的手術套管(sheath,圖三)將局部腦神經纖維剝離開,並藉由內視鏡來增加手術視野(而不需勾腦)且降低對正常腦部的傷害。這樣的微創手術技術已逐漸普遍,但並不是每個腫瘤或腦出血皆適合這樣的手術。

圖四 (A) 內視鏡腦出血清除術。圖中乃為常見之基底核腦出血清除術。(B) 內視鏡轉移性腦瘤清除術。

適應症:

轉移性腦瘤,部分腦室腫瘤與囊腫,大腦出血,小腦出血(超過三公分或合併水腦症者)等。

優點:

傷口小,手術時間短,失血量較少,病患恢復較快,住院時間縮短。因此種手術方式對正常腦部傷害較低,故手術後腦出血之機率較低,且神經功能保存的機率較傳統手術高。再者,本院研究顯示內視鏡腦出血手術後之病患有較高的神經學功能恢復之比例。

缺點與限制:

並非所有腫瘤皆適合用此方式切除。手術需要用到高階內視鏡儀器與器械。手術中止血可能需用到特殊止血器械或止血劑。

風險及併發症:

微創手術之風險與併發症基本上與傳統手術類似。風險可以分作麻醉風險與手術本身之風險。麻醉風險通常和年紀與心肺肝腎功能有關,手術前通常會諮詢麻醉科醫師之意見。手術本身之風險簡單來說包括出血,感染,與神經傷害。手術後若有嚴重出血之狀況可能需要接受另一次手術以止血。本院研究發現微創手術後腦出血之機率低於1.5%(遠比傳統手術低)。輕微的感染通常只需以抗生素治療即可, 但嚴重之感染(如腦膿瘍)可能需考慮手術清創。基本上, 需要接受再次手術之機會低於2-3%。因此種手術方式對正常腦部傷害較低, 故神經傷害之比例遠比傳統開顱手術低。任何腦神經外科手術皆有可能造成死亡,癱瘓與植物人的機會, 只是這機率極低(多數是低於1%)。

腦動脈瘤手術

腦動脈瘤是一種極危險的神經重症疾病。平時病患可能沒有任何症狀,一旦腦動脈瘤破裂後造成蜘蛛膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage),其症狀可能包括短暫意識消失,頭部劇痛,頸部僵硬,嚴重甚至於昏迷或當場死亡。其中五分之一於未送達醫院即已死亡,送達醫院之病人當中亦有約三分之一的病患會因出血或其他合併症而死亡。即使第一次出血後狀況漸漸改善,若沒做徹底治療者約有三分之一病人會因再出血(rebleeding)而死亡。故腦動脈瘤又常被喻為腦部的不定時炸彈,隨時可能破裂而致命。

腦動脈瘤並不是腫瘤!它只是因為動脈血管壁有缺陷變薄而凸出,而形成像一小瘤模樣,就稱之動脈瘤。腦血管動脈瘤容易發生於血管分叉處,成因是動脈血流不斷衝擊分叉處的血管壁,造成其管壁內之彈性膜的破壞,故其管壁破壞且變薄後形成動脈瘤。若病患血壓過高時,可能造成動脈瘤破裂與腦出血。

此疾病的診斷主要是由電腦斷層診斷蜘蛛膜下腔出血,之後再接受腦血管攝影(斷層或傳統血管攝影)而發現腦動脈瘤。腦動脈瘤破裂後可能發生血管痙攣(vasospasm,通常發生在出血後的4-10天)、水腦(hydrocephalus)或發燒,故多數病患需要在加護病房接受藥物治療與神經監測。

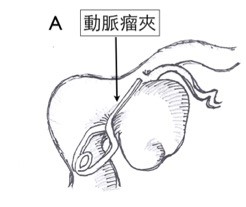

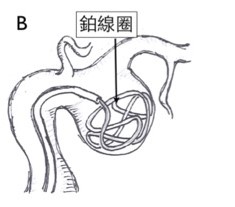

圖五 腦動脈瘤之治療方式可分為兩種 (A) 開顱夾除(或鉗夾)手術,乃以動脈瘤夾夾除住動脈瘤 (B) 血管栓塞手術,乃利用鉑線圈栓塞動脈瘤

腦動脈瘤的確切治療可分作開顱夾除(或鉗夾)手術(clipping,圖四之A)與血管栓塞手術(coiling,圖四之B)。血管栓塞手術通常是由介入性神經放射科醫師執行,乃利用細小的導管經過動脈到達腦動脈瘤,再將一片片鉑線圈(platinum coils)置入腦動脈瘤中塞住動脈瘤以避免再出血。至於什麼是最好的治療就要看病人的神經學與健康狀況、動脈瘤的大小、特質與位置。治療的決定需要病患、家屬、神經外科與介入性神經放射科醫師充分的溝通與協調而後才能作出對病患最有利的治療。

動脈瘤夾除手術對於腦部動脈瘤是常見的治療。開顱手術亦可分作傳統開顱術與微創經眉毛開顱術,兩者皆是在全身麻醉下完成。若是傳統開顱術,手術當天神經外科醫師會剃除部分的頭髮,一般由髮際後面下刀,從頭顱上取下一塊骨頭(圖五之A),露出腦組織。若是微創經眉毛開顱術則是在眼毛下刀,之後從頭顱上取下一小塊骨頭(圖五之B)。往後的步驟在這兩種手術是類似的,神經外科醫師在找到腦動脈瘤前會小心翼翼地勾開腦組織,並在手術顯微鏡或內視鏡下小心的從正常的血管和腦部剝離出腦動脈瘤。直到醫師能看到腦動脈瘤並作適當的鉗夾,再用一個動脈瘤夾子(aneurysm clip)夾住動脈瘤之基部,使血流無法再流進動脈瘤內腔,如此就不會有再出血之機會,最後再將骨頭固定回原來的位置,手術就算大功告成了。

圖六 經眉毛開顱術與傳統開顱術之比較

優點:

傷口小(圖五之D),手術時間短,失血量較少,病患恢復較快,住院時間縮短。

缺點與限制:

並非所有的腦部動脈瘤皆適合用此方式夾除。手術需要用到高階內視鏡儀器與微創動脈瘤手術器械。已往認為額竇發達的病患病不適合接受經眉毛開顱術,擔心會增高感染率。但本院神經外科醫師與整形外科醫師已利用內視鏡皮瓣手術方式已成功克服此難題。

經眉毛開顱手術術後有九成病患會有眉毛上感覺喪失或麻的感覺,多為暫時性。永久性感覺喪失的機會低於12%。

風險及併發症:

微創手術之風險與併發症基本上與傳統手術類似。病人的情況、血管瘤大小及血管瘤位置都是決定手術風險的因素,破裂後的動脈瘤之外科手術風險約10%至20%。若是較大、較深的血管瘤破裂的風險則可高達30%。在動脈瘤治療後幾天也可能會發生出血性或缺血性中風的情形。麻醉風險通常和年紀與心肺肝腎功能有關,手術前通常會諮詢麻醉科醫師之意見。手術本身之風險簡單來說包括出血,感染,與神經傷害。手術後若有再出血或嚴重缺血性腦中風之狀況可能需要接受另一次手術以清除血塊或減壓。輕微的感染通常只需以抗生素治療即可,但嚴重之感染(如腦膿瘍)可能需考慮手術清創。基本上,需要接受再次手術之機率低於8-15%,多數乃因水腦症而需放置腦室腹腔引流管。因此種手術方式對正常腦部傷害較低,故神經傷害之比例比傳統開顱手術低。除此之外,任何腦神經外科手術皆有可能造成死亡,癱瘓與植物人的機會。